查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:安徽医科大学第一附属医院心电心功能科 陆琨 韩卫星 郑林林

分支性逸搏心律是由心脏激动起源异常引起的一种较为少见的被动性心律失常,它是一种心脏自我保护的心律,也是双重心律中较特殊的一种表现形式。分支性逸搏心律的形成需要具备相应的条件,根据其发生时激动点起源位置的不同,可分为三类,并由此产生不同的心电图形态学改变。分支性逸搏心律的鉴别诊断非常重要,原因是鉴别结果将决定后续不同的处理措施及患者预后。本文通过几个典型病例详细阐述不同的分支性逸搏心律的心电图表现和鉴别诊断要点。

1 概述

源自心脏各分支的逸搏,且连续出现三次或三次以上,所构成的波形系列称为“分支性逸搏心律” ( fascicular escape rhythm,FER) 。根据目前公认的心脏解剖学“三分支学说”,这三个分支是指左束支的前分支、后分支和右束支( 其发出的节律冲动多在右室流出道) 。

2 分支性逸搏心律的形成

分支性逸搏心律的形成必须同时具备以下三个条件: ①由于窦房阻滞、房室阻滞以及超长的心室代偿间歇等因素,心室停顿时间达到或超过各分支节律点的固有频率周期; ②分支节律点周围( 如房室交接区) 的固有频率周期不能短于分支节律点的固有频率周期,心室内节律点不能出现加速室性自主节律冲动,否则分支性逸搏心律将会被房室交接区逸搏心律或加速性心室内自主心律所取代,从而不能形成分支性逸搏心律; ③ 分支性逸搏节律点必须连续出现三次或三次以上逸搏冲动,才能形成分支性逸搏心律[1]。

实际上,分支性逸搏心律的形成是对心室频率低下的一种补救措施,因此应当对分支性节律的出 现加以保护。

3 分支性逸搏的心电图特征

分支性节律的 QRS 图形可以用分支性传导阻滞 图形来对照理解。左前分支阻滞时,窦性冲动通过左束支主干下传,只能循左后分支率先下传心室; 同时,通过左前、左后分支吻合纤维,稍迟激动左前分支的分布区域,造成 QRS 波平均电轴左偏,标准导联 QRS 形成“qⅠ和 SⅢ”的特点。整个心室除极仍然是左心室早于右心室 20 ~ 25 ms,所以胸导联上表现为不同程度的不完全性右束支阻滞( IRBBB) 图形。而左后分支阻滞时,窦性下传心室的图形则为电轴右偏,QRS 在标准导联上呈“qⅢ和 SⅠ”的特点,胸导联上仍为右束支阻滞图形。而源自右心室的早搏在心电图上呈左束支阻滞图形; 源自右束支( 尤其是右室流出道) 的分支节律图形则表现为左束支阻滞图形。

当分支性节律源自较高位置时,形成的 QRS 波 时间宽度通常在 QRS 的正常高限( 0.09 ~ 0.11 s) 。如果源自分支的较低位置,则QRS的宽度可达 0.12s或以上[2]。

4 分支性节律的鉴别诊断

希氏束的纤维呈纵向排列,其被胶原纤维包绕而分隔成束状。每束浦肯野纤维都像一条被半绝缘 材料包裹的电缆。浦肯野纤维传导速度很快,而胶原纤维却属于不良导体[3],希氏束纵向传导速度比横向传导速度快 2~4 倍,从而造成房室交接区纵向分离的传导现象[4]。当异位激动点在结-希区偏轴处发生兴奋时,靠近激动点的希氏束纵向分离纤维先接收兴奋,优先把兴奋传至相应的心室肌,造成各束支或分支间传至心室的时间相差 10~25 ms,导致所谓“非时相性心室内差异性传导”。这种由于室内差异性传导产生的 QRS 形态有时与分支性室性节律的 QRS 十分相似,在体表心电图上难以鉴别,除非依靠希氏束电图。有些学者指出,分支性节律由于起搏点位置高,希氏束可以先被分支性冲动逆行激动或被下传的窦性冲动先激动,故希氏束电图上 V 波前可有 H 波。但 H-V间期短于正常窦性心律者,通常<20 ms,甚至H波与V波重叠,或H波出现在 V 波之后。这是由于分支性起搏点冲动先到达心室,希氏束被窦性冲动较晚激动或被分支性冲动较晚逆行激动所致。如果在V波之前有一相关的固定 H 波,且 H-V 间期>50 ms,则可排除分支性节律,诊断为房室交接区心律[5 - 6]。

如果异位冲动来自左束支的左前或左后分支的远端,即来自左心室的前壁或后下壁。QRS 波形亦酷 似左后分支的异位波形,此类 QRS 波群宽度必然≥ 0.12 s。如果异位冲动来自右束支的远端,形成的 QRS 波群宽度也必然≥0.12 s,此时呈完全性左前分支阻滞波形伴电轴左偏。下文要介绍的图 3 就可能属于此类。

对于疑为分支性逸搏心律的患者,建议最好做一次有创希氏束电图,以确定鉴别诊断结果。但因 故不能做希氏束电图时,仅凭体表心电图应慎下分支性逸搏心律的诊断。特拟体表心电图诊断参考标准如下: ① QRS 波群以逸搏形式出现,前无相关 P 波; ② 标准导联上电轴左偏,QRS 呈“qⅠ 和 SⅢ ”型, 在 V1导联上呈 IRBBB 型,可以出现分支性室性融合波,QRS 波宽度在正常高限之内,此为左后分支性逸搏; ③ 标准导联右偏,QRS 呈“qⅢ 和 SⅠ ”型,在 V1导联上呈 IRBBB 型,可以出现分支性室性融合 波,QRS 波宽度在正常高限之内,此为左前分支性逸搏心律; ④ 常规导联上 QRS 波群呈不完全性左束支阻滞( ILBBB) 型,通常电轴不偏。此为右束支性逸搏。以上各分支逸搏节律连续三次或三次以上发作时,则称为分支性逸搏心律。

5 临床意义

( 1) 在心室频率低下时,由心室内分支部位发 生逸搏或逸搏心律,以弥补心室频率低下而维护有效血液循环功能。因此分支性逸搏及逸搏心律是继发、被动但能有效维护血流动力学的补救措施。

( 2) 分支性逸搏心律的水平位置应介于普通房 室交接区和心室之间,其逸搏功能的稳定性高于心 室内逸搏节律点。为保险起见,仍建议安装人工心脏起搏器,并辅以一般内科治疗手段。

( 3) 应追查原发性心室频率过低的心律失常, 并采取相应的治疗措施。

6 典型图例解析

分支性逸搏心律的心电图表现因其发生的原因及激动起源位置的不同而有多种变化。下面通过具体分析诊断6个不同病例,加深对其心电图表现的认识。

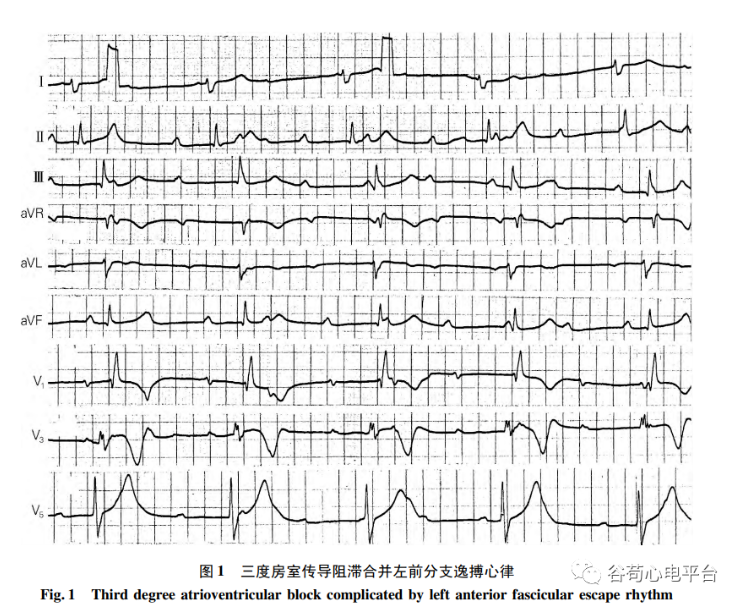

病例 1: 患者男,50 岁,疑为冠心病,偶有头昏、胸闷,血压正常,临床建议患者安装人工心脏起搏器 但被患者拒绝。由图 1 可见,基本心律为窦性,节律 较匀齐,频率为 79 次/min; 心室率慢而匀齐,频率为 38 次/min,QRS 波宽度为 0. 11 ~ 0. 12 s,为 IRBBB 型,电轴轻度右偏。T 波在 V5 导联宽大倒置,后继 一正向 U 波,似 Niagara 瀑布样 T 波,Q-T-U 间期长 达 0. 62 s,超过正常限度。V5导联的 T-U 重叠,P 波 与 QRS 波群呈阻滞型分离状态。

分析和讨论:

( 1) 本例 P 波与 QRS 波群呈阻滞性分离状,P 波频率高于 QRS 波频率的 2 倍,为三度房室传导阻滞。

( 2) 本例 QRS 波群电轴轻度右偏,QRS 波宽度达到正常高限,标准导联呈“qⅢ 和 SⅠ ”特点。V1导 联为 IRBBB 型的 QRS 波,心室率低( 38 次/min) 而匀齐,应判定为左前分支性逸搏心律。

( 3) 图 1 中 V1 ~ V3导联 T波宽大畸形,似 Niagara 瀑布样 T波,V5导联 T 波宽大增高。Q-T-U 间期长达 0. 62 s,超出正常高限。

( 4) 临床疑为冠心病,伴过缓心室率的三度房 室传导阻滞,Q-T-U 间期明显延长。综合考虑,患者适合安装人工心脏起搏器。

心电图诊断:

窦性心律,过缓性左前分支逸搏心律。以上二者共同构成双重心律和三度房室传导阻滞,提示 Niagara 瀑布样 T 波,Q-T-U 间期延长。

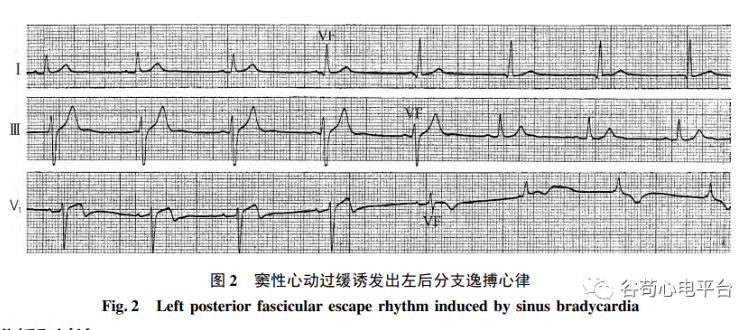

病例 2: 患者男,65 岁,临床诊断: 冠心病,病态窦房结综合征,溃疡病术后。图 2 示Ⅰ、Ⅲ和 V1三个非同步记录导联的心电图。基本心律为窦性,节 律尚匀齐,为 50 ~ 54 次/min; 另一心律为左后分支 逸搏心律。每当窦性频率低至 < 50 次/min,则被左后分支逸搏冲动所取代,并可连续发放逸搏冲动,形成左后分支性逸搏心律( 属于分支性逸搏心律的波 形有Ⅰ导联的 R4 ~ R7、Ⅲ导联的 R1 ~ R5 和 V1导联的 R4 ~ R7 ) 。另外,介于窦性 QRS 和纯分支 QRS 之间的为室性融合波(Ⅰ导联的 R4、Ⅲ导联的 R5和 V1导联的 R5 ) 。

分析和讨论:

( 1) 本例窦性频率较低,当窦性频率≤50 次/min, 分支节律即取而代之,因为左后分支的固有自搏心率是 49 ~50 次/min。

( 2) 本例窦性频率与左后分支的固有频率接 近,并呈“同步”钩拢发放。因此,两种心律交替时 容易发生室性融合波( VF) ,这种融合波被称为“窦 性-分支性室性融合波”。

( 3) 本例分支性逸搏符合源自左后分支的特 点,在心电图上呈逸搏形式出现,前无相关 P 波,频 率 49 ~ 50 次/min; QRS 波时限不增宽( 约 0. 09 ~ 0. 10 s) ,电轴轻度 ~ 中度左偏,QRS 波形态符合 “qⅠ和 SⅢ ”的特点; V1导联 QRS 波呈 IRBBB 型,往往连续发放三次以上。

( 4) 本图中分支性逸搏虽为被动出现,但出现 后其频率与窦性心律相近,故呈等频性房室分离状 态,又呈 1︰1 钩拢状态。

( 5) 患者若无严重的心脑供血不足症状,且经动态心电图监测,夜间不发生严重的心动过缓或心 脏停搏,阿托品试验( - ) ,则暂时可不考虑安装人 工心脏起搏器,但必须认真随访、定期复诊。一旦发 现头昏、黑蒙,应立即住院安装 DDD 人工起搏器,并 辅以内科治疗。

心电图诊断:

窦性心动过缓,窦性心律与左后分支逸搏心律共同构成双重心律。窦-分支性室性融合波,干扰性窦性心律和分支性逸搏心律共同构成等频性房室分离并出现 1︰1 双心律钩拢现象。

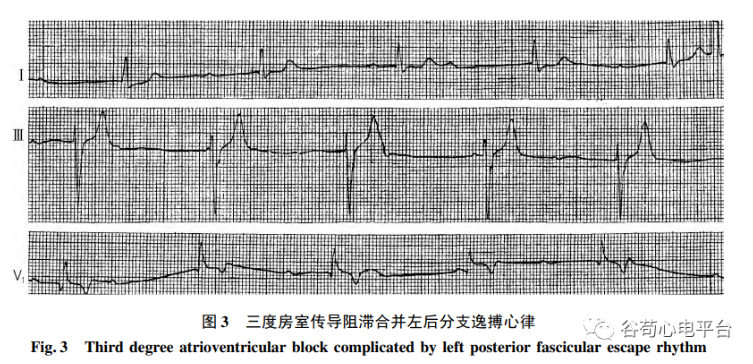

病例 3: 患者男,51 岁,临床诊断为冠心病,心脏 传导系统退行性病变。近日已发作三次阿-斯综合征,入院后安装 VVI 起搏器。图 3 示Ⅰ、Ⅱ、V1三个 同次非同步记录导联的心电图。基本心律为窦性, 节 律 较 匀 齐,频 率 约 65 次/min,心 室 波 群 宽 约 0. 12 s,符合左后分支性逸搏的 QRS 波的特点( 电 轴左偏,“qⅠ和 SⅢ”的标准导联表现) ,V1导联 QRS 呈完全性右束支阻滞型,频率约 38 次/min,P 波与 QRS 波无传导关系。Q-T 间期约 0. 48 s。

分析和讨论:

( 1) 本图基本心律为正常窦性心律,心室波形 属左后分支逸搏波形,并形成左后分支逸搏心律,但 其 QRS 波宽度达 0. 12 s,估计逸搏点较低,可能在左心室后侧壁。QRS 波群增宽可能与传导系统退行性病变导致心室内冲动扩布速度变慢有关。本例 P 波与 QRS 波无传导关系,为三度房室传导阻滞。

( 2) 本例心室率仅为 38 次/min,而 V1导联的 T 波高耸,Q-T 间期 0. 48 s,但仍能达到 Q-T 间期的平 均值,尚不宜诊断为“短 Q-T 综合征”。

( 3) V1导联的 QRS 波为 qR 型,无起始的 r 波。该现象可能与传导系统退行性病变有关,也可能排除左束支中隔支的 B 型阻滞。患者无心绞痛、心肌梗死的病史资料。

( 4) 患者安装起搏器后生活质量提高,迄今为 止已随诊 20 年,两次更换起搏器。

心电图诊断:

窦性心律和左后分支逸搏心律构成双重节律,三度房室传导阻滞,Q-T 间期相对较短,只达到平均值,建议定期随访。

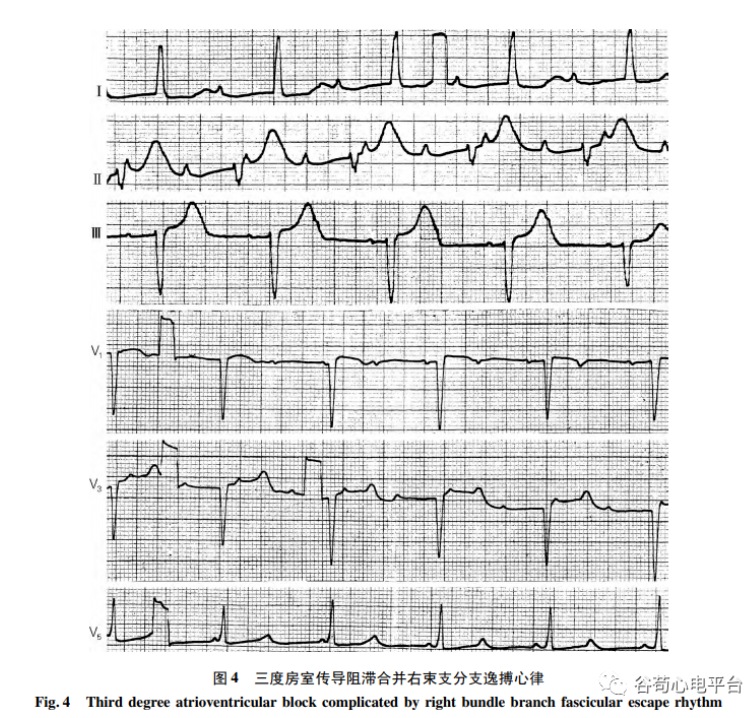

病例4: 患者女,51 岁,临床诊断为心肌病,血压正常,但常觉胸闷、心慌,全身乏力,住院安装了 VVI 起搏 器。图4 示三个标准导联和 V1、V3、V5 三个胸导联心电图。基本节律为窦性,律齐,频率约103 次/min。心 室 QRS 波为 ILBBB 型,宽度约 0. 09 ~ 0. 10 s,电轴左偏,节律匀齐,频率 58 次/min。QRS 波与 P 波无传导关系。

分析和讨论:

( 1) 本 例 窦 性 频 率 103 次/min,逸 搏 性 心 室 QRS 波 为 ILBBB 型,但 电 轴 左 偏,频 率 仅 有 58 次/min,几乎是 P 波频率的一半。P 波与 QRS 波 无传导关系,ST-T 与 Q-T 间期皆无特别异常。

( 2) 根据 QRS 波形特征判断,逸搏心律疑是源自右束支( 右室流出道) 。由于电轴左偏,可能早搏点在室间隔右侧偏中下位置,QRS 波宽度尚未达到 0. 12 s,故仍考虑心室逸搏点在右束支,所形成的心律是右束支逸搏心律。

( 3) 该患者疑有心肌病,症状较多,心室率偏 慢,故征得患者本人及家属同意,安装了 VVI 起搏器并辅以内科常规治疗,效果满意。迄今为止已随 访 20 年,起搏器更换两次。

心电图诊断:

窦性心动过速和右束支分支性逸搏心律,共同构成双重心律和三度房室传导阻滞。

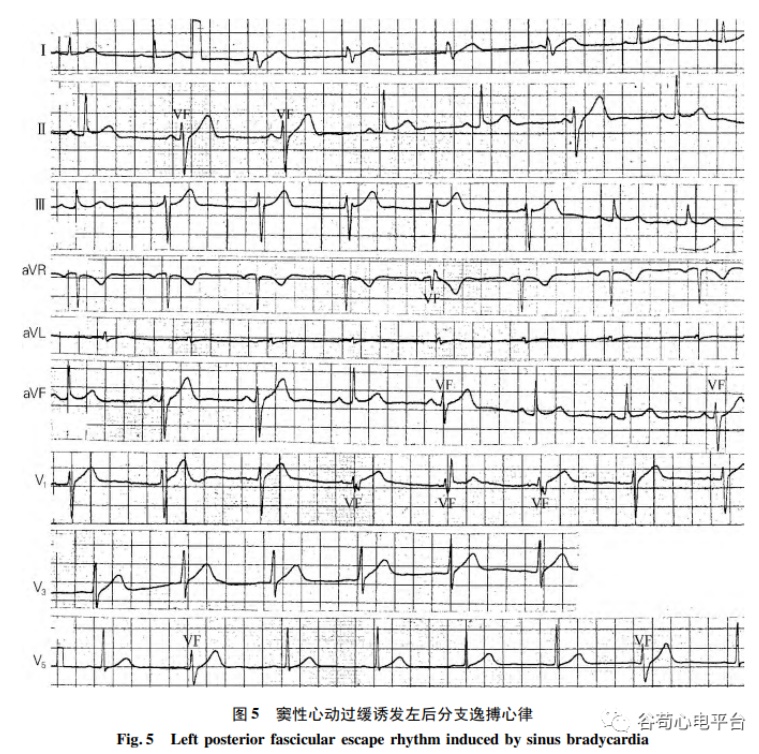

病例 5: 患者男,43 岁,近月来有时心慌、胸闷,血压正常,内科门诊就诊时心电图示“心律失常”,患者拒绝进一步检查。图 5 示肢体导联及 V1、V3、V5 导 联,9 导联非同步记录,主导心律为窦性心律不齐,频率约 57 ~ 75 次/min; 另一心律为 57 次/min,节律较匀齐; QRS 波宽约 0. 10 s,其前无相关 P 波,电轴左 偏,QRS 波形态 符 合“qⅠ和 SⅢ ”的特 点; V1 导联 为 IRBBB 型。每当窦性频率下降至≤57 次/min 时,另一心律的 QRS 波则以逸搏形式出现,且其首次出现时通常为室性融合波,甚至连续出现室性融合波。

分析和讨论:

( 1) 本例基本心律为窦性心律不齐,辅助节律 为左后分支逸搏心律,后者节律点无传入性保护功能; 每当窦性频率≤后者自搏频率( 约 57 次/min) 时,后者则以逸搏形式出现,有时连续出现三次或三次以上,形成左后分支逸搏心律。由于主导节律与辅助节律的频率十分接近,容易产生“窦性-分支性室性融合波”。当连续发生融合波时,则形成“心室内干扰性分离”。当主导心律频率 > 辅助节律频率 时,分支逸搏节律则被抑制,恢复为窦性心律。

( 2) 本例与病例 2 均为缓慢的窦性节律,在其缓慢相时诱发分支性逸搏心律,即窦性节律只要缓慢至分支性节律频率时,后者即可发放冲动控制心室,甚至形成逸搏心律。而窦性节律频率超过分支节律频率时,窦房又可夺回对整个心脏的“控制权”,再度形成窦性心律。本文中图 1、图 3 和图 4 皆以三度房室传导阻滞为主,分支性逸搏心律作为被动心律取代对心室的控制权。尽管分支节律都处于被动局面,但心电图的表现形式和表现场合又不尽相同。

( 3) 本例患者基本节律为窦性心律不齐,平均 窦性心率仍有 66 次/min,分支节律频率也有 57 次/min,因此,对血流动力学的影响并不明显。只要适当提高窦性频率,即可抑制分支节律的出现, 暂时无须安装人工心脏起搏器,但应嘱患者定期来院随访复诊。

心电图诊断:

窦性心律不齐与左后分支性逸搏心律共同构成双重心律,窦性-分支性室性融合波,一过性干扰性心室内脱节。

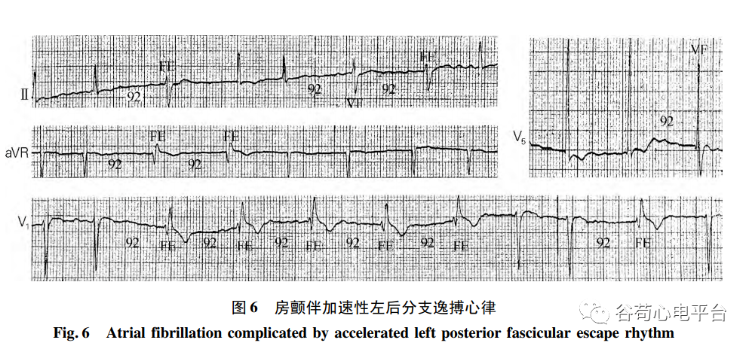

病例 6: 患者男,64 岁,临床诊断为冠心病、心房颤动。图 6 示Ⅱ、aVR、V1 和 V5 四个导联同次非同步记录的心电图,基本主导节律是心房颤动,心室波群有两种,一是房颤 f 波下传的 QRS,窄型、RR 不 齐,二是以逸搏形式出现的单个或连续成串的左前分支阻滞型的 QRS(Ⅱ导联的 R3 ~ R7,另外Ⅱ导联的 R6 是室性融合波) ,其波形特点是 R / S > 1,负向 S 波宽钝,提示电轴左偏,结合 V1 导联上的畸变 QRS ( R3 ~ R7 和 R10 ) ,宽度仅为 0. 09 ~ 0. 10 s,为 IRBBB 型,皆以逸搏形式出现,逸搏间期和逸搏周期皆为 0. 92 s,约合逸搏心率 65 次/min,故判定这类 QRS 波是源自左后分支区域的加速性分支性逸搏心律, 其间偶有房颤-分支性逸搏室性融合波出现( Ⅱ导联 的 R6,V5 导联的 R3 ) 标记为 VF。V5 导联的 R 波高 达 2. 9 mV,RV5 + SV1 = 4. 8 mV,V5导联的 ST 段轻度 压低伴 T 波倒置。

分析和讨论:

( 1) 本图只保留标准导联中的Ⅱ导联,其 R3、 R7 的两次 QRS 波以逸搏形式出现,逸搏间期皆为 0. 92 s; 心室波宽 0. 09 ~ 0. 10 s,R / S < 1,S 波宽钝; 结合 V1 导联判为 IRBBB 图形,故判本图畸变 QRS 波源自左后分支区域,构成加速性左后分支逸搏心律。

( 2) 本例的逸搏频率较高( 达 65 次/min) ,在房颤心室率并不太高的情况下,可使逸搏冲动传出机会相对增多,但仍可以考虑该患者存在一定的房室传导功能减退,故不能排除不完全性房室传导阻滞。

( 3) 患者心功能肯定有所下降,但由于未能提 供患者服用洋地黄药物的背景资料,故进一步分析讨论尚有困难。临床上应重视该患者病情,一旦房室传导阻滞加重,应考虑择期安装人工心脏起搏器。

来源:谷苟心电平台

心血管一周好文榜 Top 10(7.4-10)

心血管一周好文榜 Top 10(7.11-17)

总胆固醇超过7.2、低密度脂蛋白胆固醇超过4.9,必须马上治疗!

查看更多