查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:广州医科大学附属第一医院 呼吸与危重症医学科 李骁 郭炳鹏 韩茜

近年来,间质性肺疾病发病率和患病率在全球范围内呈持续上升趋势,已成为严重威胁公共健康的重要慢性肺部疾病之一。本次呼吸专刊特邀中国医学论坛报社呼吸与危重症编委会编委、华中科技大学同济医学院附属协和医院呼吸与危重症医学科主任马万里教授以“间质性肺疾病”为主题组稿,分享间质性肺疾病的前沿进展和诊疗经验,将在今日呼吸平台陆续更新。

惠普尔养障体(TW)是一种属于放线菌科的革兰阳性细菌,能在细胞内和细胞外生长。1907年,乔治·惠普尔首次描述了TW引起的惠普尔病(WD),它是一种罕见的慢性感染性疾病。WD最常累及胃肠道,其次是关节及中枢神经系统,累及肺内实属罕见。但随着16S核糖体核糖核酸(rRNA)和宏基因组高通量测序(mNGS)等非培养技术进步及临床推广应用,TW在肺部感染检出率明显升高,但TW与间质性肺疾病(ILD)进展相关性目前尚无相关报道。本文将报道一例已确诊的特发性非特异性间质性肺炎(INSIP),经抗炎后肺功能及胸部计算机体层摄影(CT)仍提示恶化,肺泡灌洗液(BALF)及小肠黏膜组织病理检出TW,考虑TW导致疾病进展,针对TW治疗3个月后,肺功能趋于稳定。虽然目前无法证实TW导致ILD进展,但提示我们须关注TW在ILD患者中的检出情况,这可能值得未来开展深入研究,同时也为早期使用NGS明确感染病原学以提高此类患者早诊早治率提供了有价值的参考。

患者,女,56岁,因“反复咳嗽、气促1年”于2021年12月至我院就诊。

2020年12月,患者无明显诱因出现咳嗽,活动后气促,无腕掌指关节疼痛,无关节畸形,无脱发,无面部红斑,无口干、眼干,无口腔溃疡,无指尖脱皮及雷诺现象,无反酸嗳气及烧心感。

2021年6月,在外院门诊胸部高分辨率(HR)CT可见磨玻璃影,查抗核抗体、类风湿因子阴性,诊断为“非特异性间质性肺炎”,予泼尼松和复方环磷酰胺片治疗,但气促呈进行性加重,爬2层楼即气促明显。

2021年8月,复查胸部HRCT示肺部病灶稍增多,用力肺活量(FVC)占预测值百分比从90.3%下降至87.3%,一氧化碳弥散量(DLco)占预测值百分比从80%降至59%,遂至我院门诊就诊,门诊拟“间质性肺疾病”收入我科,患者自起病以来,精神、睡眠、胃纳可,大小便如常,体重未见明显变化。

2021年4月确诊“2型糖尿病”,长期口服阿卡波糖,空腹血糖6~7mmol/L。家族史、工作居住生活环境史无特殊。坚持游泳,约2~3次/周。家族成员无ILD病史。无吸烟史,无嗜酒史。

体温36.8℃,呼吸20次/分,脉搏90次/分,血压120/80mmHg,外周血氧饱和度98%(吸空气下),呼吸平顺及双侧对称,双肺呼吸音粗,肩胛下区闻及吸气相湿啰音。

常规血液检验 血常规示白细胞3.9×109/L,中性粒细胞数2.6×109/L,血红蛋白113g/L,血小板143×109/L;尿常规、粪便常规、血气分析、血传播八项、生化八项、心肌梗死六项、血脂四项、凝血四项及D-二聚体等未见明显异常。

炎症及病原学检验 涎液化糖抗原868U/ml(参考值<500U/ml);红细胞沉降率测定(ESR)、铁蛋白(FER)、降钙素原(PCT)、痰涂片、痰培养、真菌培养、曲霉菌半乳甘露聚糖定量(GM)试验、结核菌涂片、九项呼吸道感染病原体免疫球蛋白(Ig)M抗体检测、血巨细胞病毒核酸、血EB病毒核酸未见明显异常。BALF宏基因组测序(mNGS)提示TW为最优势菌种(序列读数64529,相对丰度98.13%。

风湿免疫检验 T淋巴细胞87.1%,T淋巴细胞绝对计数837个/UL,B淋巴细胞2.4%,B淋巴细胞绝对计数24个/UL,NK细胞10.1%,NK细胞绝对计数95/UL;抗核抗体检测为1∶100核仁型。风湿三项、抗核抗体(ANA)定量、抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体、抗核抗体谱十一项、血管炎症五项、十二项细胞因子检测、Th1/Th2细胞因子检测均未见明显异常。

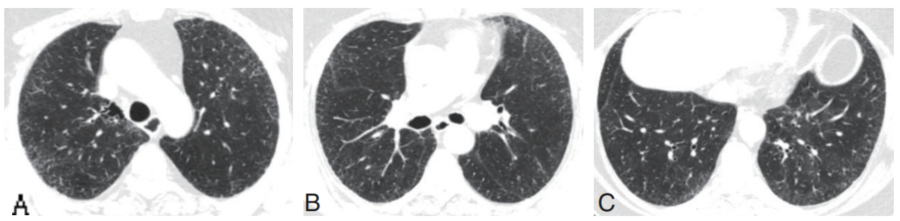

胸部HRCT检查 双肺弥漫性磨玻璃影和网格影,符合纤维化型非特异性间质性肺炎(NSIP)表现(图1)。

图1 2021年12月入院胸部CT示,两肺多发小斑片状模糊影、磨玻璃密度增高影及纤维条索影,多数病灶呈网格状改变,以胸膜下区为著

肺功能检查 FVC为3.14L(占预计值86.86%),DLco占预计值55.83%。

病理活检 右下肺肺组织病变呈斑片状分布,肺泡腔内见炎性渗出物,Ⅱ型肺泡上皮细胞增生,间质纤维化,淋巴细胞浸润,可见蜂窝肺结构,组织改变符合寻常型间质性肺炎(UIP)。

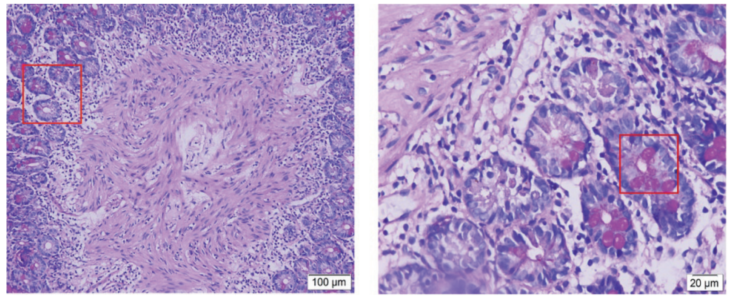

BALF检验 mNGS发现TW,结合患者长期游泳,为进一步明确是否TW感染,行小肠黏膜组织病理示黏膜固有层腺体等距,间质淋巴细胞、浆细胞和少量嗜酸性粒细胞浸润,未见隐窝脓肿及结核样肉芽肿(图2A),免疫组化显示固有层存PAS染色阳性的巨噬细胞伴黏膜炎症(图2B),符合TW肠道感染。

图2 患者肠道活检样本高碘酸-希夫(PAS)染色(A放大20倍,B放大60倍)观察到组织呈现黏膜轻度慢性炎症性改变,可见含有PAS阳性颗粒的巨噬细胞(红色方框标记),这些颗粒即为TW

结合上述诊断依据,启动多学科讨论会诊,认为患者胸部HRCT符合纤维化型ILD,但由于分布以全肺弥漫、气道中心性为主,考虑纤维化型过敏性肺炎(f-HP)可能性大;另外,患者存在明确TW感染,但由于不具备典型的临床症状,目前暂不能诊断为WD,建议启动抗感染治疗,密切关注患者的病情变化。

1.纤维化型过敏性肺炎;

2.肺部感染(TW感染)。

①抗炎治疗:甲泼尼龙8mg/d;

②抗感染治疗:多西环素(200mg/d)和羟氯喹(600mg/d)。

患者出院两周后,调整用药方案为多西环素(100mg/d)和羟氯喹(400mg/d)。

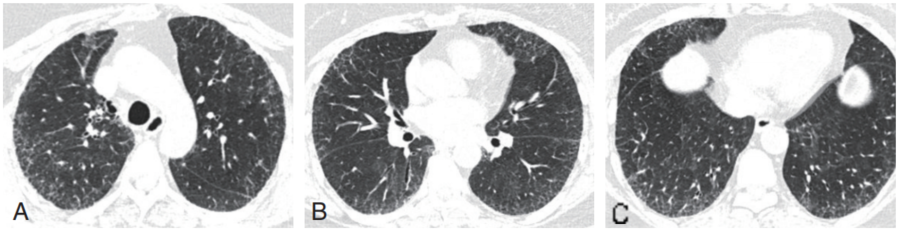

出院后三个月门诊随访,咳嗽及气促症状改善,2022年4月返院复查胸部HRCT平扫(图3),肺部磨玻璃影较前吸收。肺功能结果稳定,FVC3.07L,FVC占预计值87.68%,DLco占预计值54.26%。BALFmNGS未查出TW,综合评估病情稳定,停用多西环素,口服甲泼尼龙及羟氯喹治疗。

图3 2022年4月胸部HRCT示,双肺磨玻璃影大致同前

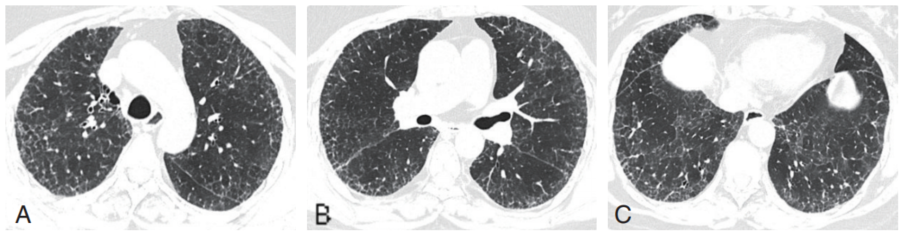

2023年2月,患者因感染后咳嗽,伴活动后气促加重,复查胸部HRCT提示双肺网格影较前增多(图4),FVC为2.72L(占预计值88%),DLco占预计值58%。

图4 2023年2月胸部HRCT示,两肺见多发小斑片状模糊影、磨玻璃密度增高影及条索影,以胸膜下区为著,较前增多

此例f-HP患者,经过糖皮质激素及免疫抑制剂治疗后,肺功能持续恶化,BALF的mNGS检测发现TW,鉴于长期游泳和腹泻的病史,行十二指肠及回肠末端黏膜活检,也发现了吞噬TW的PAS阳性巨噬细胞,从而确诊TW感染,考虑肺内TW导致肺纤维化恶化,在激素治疗基础上使用多西环素联合羟氯喹抗感染3个月后,患者肺功能趋于稳定。本病例首次探索了TW与间质性肺疾病肺纤维化进展的相关性。

尽管早在1907年WD就被描述,但直到2000年才成功从一名心内膜炎患者的样本中培养出TW。这一科学突破不仅明确了典型WD的定义,还揭示了TW无症状携带状态和急性感染的存在。对于肺部感染,2007年首次在儿童BALF中检测到TW,2012年首次从相对严重肺炎成年患者的BALF中分离出该菌。

ILD经过糖皮质激素和免疫抑制剂治疗后,肺内免疫及微生物菌群紊乱,可成为诱发TW感染的危险因素。既往研究报道TW感染引起间质性肺疾病合并肺炎的病变为广泛渗出、实变增多,但本例患者并非肺部渗出、实变的典型肺炎表现,而是肺纤维化持续进展。近年来,研究显示肺部微生物组失衡会与宿主免疫系统相互作用,成为肺纤维化发生发展的重要机制。学界推测,即使在未确诊感染的情况下,这种失衡也可能导致肺泡上皮细胞持续损伤,诱发巨噬细胞活化并形成肺纤维化。巨噬细胞是TW的主要靶细胞。在不同局部环境因素刺激下,巨噬细胞可分为两种截然不同的极化状态:经典激活表型(M1)和替代激活表型(M2)。德努埃(Desnue)的研究显示,WD患者肠道中的巨噬细胞呈现具有M2巨噬细胞特征的替代激活表型。TW还能通过抑制抗凋亡介质诱导巨噬细胞凋亡,进而导致白介素(IL)-16产生和细菌复制。在纤维化肺组织中,已有报道表明参与疾病发展的炎症介质和纤维化介质的产生及功能会受极化M1和(或)M2巨噬细胞影响。M1和M2巨噬细胞表型被认为分别对应促炎和促纤维化特征。虽然肺部尚未证实存在类似的激活表型,但我们推测在TW影响下,肺部巨噬细胞同样存在向M2极化的趋势,从而导致肺纤维化进展。

然而本组病例中肺实质病变可能无法完全用TW感染解释——ILD的诊断早于TW的检出。此外,胸部HRCT显示网格状改变、支气管血管束分布区实变影甚至纤维化表现,这与既往研究结果不一致。但针对TW的治疗确实使进展性ILD病情趋于稳定,这至少部分表明TW感染与ILD进展存在关联。

在治疗方面,目前推荐的针对WD的标准治疗方案为头孢曲松2g,静脉滴注,每日一次,治疗期为两周。若患者对头孢曲松过敏或不耐受,可使用美罗培南1g,静脉滴注,每日三次,并维持口服复方磺胺甲噁唑片治疗一年。经过标准方案治疗后,大多数患者的病情会迅速好转,并可完全恢复。然而,TW感染存在复发的可能性,因此在治疗疗程中需特别注意。另一种高效的替代疗法为联合应用多西环素和羟氯喹进行治疗,对于合并感染不同TW菌株的患者,推荐使用多西环素(200mg/d)和羟氯喹(600mg/d)维持治疗一年,随后终身服用多西环素,并同时进行严格的药物监测。

技术进步使得难以培养的TW病原体得以检出,但感染确认及其重要性仍需进一步考量。我们在患者的BALF样本中检测到TW。该病原体在肠道活检样本中的同步检出,以及抗TW治疗后进展性ILD的改善,表明TW可能并非简单定植于ILD患者BALF中的细菌。尽管本病例未能证实TW感染与ILD发展间的因果关系,但此病例凸显了肺部微生物群紊乱在ILD病理生理机制中的重要性,并为未来研究指明了方向。

本文由中国医学论坛呼吸与危重症编委会编委、华中科技大学同济医学院附属协和医院呼吸与危重症医学科主任马万里教授组稿

查看更多