查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

中国医学论坛报自2022年8月起,开设“一切为了人民健康——我们这十年”专栏。领航计划之十年答卷系列通过总结党的十八大以来国家临床医学研究中心创新性学术成果及其背后的故事和经验,以助于切实提升广大临床医疗机构科技创新能力和成果转化能力,助力医学科技高水平自立自强的实现。

国家心血管疾病

临床医学研究中心

依托中国医学科学院阜外医院(以下简称“阜外医院”)建设的国家心血管疾病临床医学研究中心(以下简称“中心”)是由科技部会同原国家卫生计生委、原解放军总后勤部卫生部于2013年8月联合发文批准成立的首批国家临床医学研究中心。中心始终围绕国家重大需求展开研究布局,将“研以致用”作为指导研究的核心价值取向,以高效转化与广泛应用为导向,聚焦人群危险因素与健康管理、循证评价及临床试验创新方法、心血管疾病医疗结果评价三大研究方向,着力产出权威指南、原创理论、首创技术、自主产品、政策依据和防治实效,为改善民众健康,减少资源浪费、促进产业发展贡献力量。

时光倏忽,自国家临床医学研究中心启动建设至今,已有近十年光阴。十年间,阜外科技工作者们在国家科技体制改革浪潮中激流勇进,不负历史责任和使命担当,坚守初心,砥砺前行,彰显了当代医学科技工作者“敢于啃硬骨头,敢于涉险滩、闯难关”的创新精神,攻克了数项关乎国计民生的“临门一脚”“卡脖子”科技难关。这不但彰显了阜外医院作为“国家队”的核心作用和示范效应,更是将阜外医院国家心血管疾病临床医学研究中心构筑为国际一流的心血管领域医学研究高地,向全球心血管疾病防控输出“中国方案”和“中国经验”。

产出权威指南

中心专家牵头的11项临床研究成果被欧洲心脏病学会(ESC)、美国心脏病学会(ACC)、美国心脏协会(AHA)等发布的34部国际临床指南引用(图1),惠及了全球患者。此外,中心还牵头或参与制定国内心血管领域75%的诊疗指南和专家共识,制订了二尖瓣病变等19项临床路径,以及冠脉血运重建适宜性等6项国家行业标准,规范了全国诊疗。

图1 中心专家牵头的临床研究成果被多部国际临床指南引用

产出原创理论

2019年胡盛寿院士团队基于心脏移植患者的临床、病理、遗传特征,在国际上首次建立致心律失常右室心肌病的精准分型,呈现阐明了该疾病的“全景图”。《欧洲心脏杂志》副主编同期专题述评,将这一分型称为推动疾病认识的“阜外分型”。这一以“阜外”命名的医学名词也被写进国际教科书,成为该领域的重要理论突破。

产出首创技术

中心在诊疗技术研发评价方面完成了从国内原创到国际首创的跨越。

其中,中心潘湘斌教授团队国际首创了一套用超声完全替代放射线进行介入治疗的新方法,摸索出一系列的操作技巧、探测原则及临床路径,建立了有效实施超声引导介入治疗的方法学,不仅大幅减少放射线对医患的伤害,更摆脱了经皮介入治疗对大型造影设备的依赖,为非洲等落后地区的患者带来了新的希望。该项技术为全世界的心脏病治疗提供了“中国方案”,并在全球48个国家推广应用;中文教材被来自美国及欧洲的专家翻译成英文,并被纳入介入医生培训教材。

中心徐波教授与乔树宾教授团队牵头开展了全球首个对比定量血流分数(QFR)的精准指导与传统造影指导冠心病介入治疗随机对照临床研究(FAVORⅢChina研究),开创性地构建了计算冠脉生理学技术临床应用的循证医学证据。QFR是中国原创,具有自主知识产权的基于冠脉造影的计算冠脉生理学评估技术,不需要使用压力导丝或血管扩张药物,可在术中实时分析、反复测量。研究证明QFR检查指导冠心病介入治疗,可显著改善患者临床预后,在合理控制医疗费用的前提下给冠心病患者带来切实获益。相关结果发表于《柳叶刀》,是该杂志在心血管领域首次发表由中国专家牵头、在中国本土完成、基于中国原创技术的随机对照临床试验,杂志同期配发述评以及《新英格兰医学杂志》的点评文章对该研究给予高度评价,标志着中国原创的心血管诊疗新技术和高质量临床研究被国际同行所认可。

产出自主产品

胡盛寿院士团队面对人工心脏这一心血管植入/介入器械领域“王冠上的宝石”,咬定青山,经过十余年的攻关,成功研发了我国第一款具有完全自主知识产权的全磁悬浮人工心脏,并于2021年11月正式获批上市(图2)。该产品直径只有5cm,厚2.6cm,对其他器官压力更小,且其磁悬浮无接触轴承的特点能够解决生物相容性问题,有效降低血栓形成风险。这项创新产品及技术不仅提升了我国高端医疗器械产业的竞争力,还将大幅降低国内60万重症心力衰竭患者的治疗成本,对急危重症心脏疾病的诊疗技术水平提升具有重要意义。

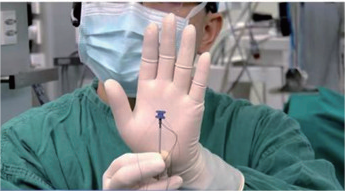

可吸收封堵器是全球心血管领域研究的热点,但其研发一度陷入困境。中心原创的非放射线引导介入技术解决了可吸收封堵器研发的“关键痛点”。在技术创新的基础上,中心潘湘斌教授团队积极探索“医工结合”创新机制,与国家生物医学材料工程技术研究中心和企业进行联合攻关,成功研制完全可降解封堵器系统,并于2022年获批上市(图3)。该完全可降解封堵器系统作为全球首款上市的完全可吸收封堵器,是“Firstinclass”级别的原创性创新,打破了我国在介入器械研发领域“一直在模仿,始终难超越”的“卡脖子”困境,是依托中国原创技术进行器械创新的典型范例。

图2 胡盛寿院士团队实施“第三代全磁悬浮人工心脏”植入术(左图);具有我国完全自主知识 产权的全磁悬浮人工心脏体外展示(右图)

图3 潘湘斌教授在超声引导下完成全球首例完全可降解封堵器植入术(左图);完全可降解封堵器体外展示(右图)

产出政策依据

中心承担基层高血压管理“五统一”工作,探索了国家基本公共卫生服务项目监管和基层医疗卫生机构“医防融合”的新模式。同时,中心对心血管医疗质量开展了持续评价和针对改善,被《柳叶刀》评为“在改善医疗质量方面里程碑式的一步”“挽救数以万计患者生命的契机”。

中心蔡军教授团队牵头开展了中国老年高血压患者降压靶目标干预策略研究(STEP研究),首次证实在中国老年高血压人群中,强化降压(收缩压靶目标110~130 mmHg)与标准降压(收缩压靶目标130~150 mmHg)相比,可明显降低患者心脑血管疾病风险(约26%)。同时,研究还发现家庭血压在长期血压管理中的重要意义,与诊室血压相比,能更加准确地反映血压的长期波动。相关结果发表在《新英格兰医学杂志》。杂志同期刊发题为《改变血压目标——时不我待》的述评,认为STEP研究证实“收缩压降至低于目前普遍接受的目标值,能够切实提供临床获益且相对安全”“与其等待更多证据,现在就该行动”。

产出防治实效

中心坚持关口前移,秉承心血管疾病防控“预防为主,以基层为重点”国家方针的落地生根,在全国开展了500余万社区人群的疾病风险筛查(图4),完善了覆盖262个区县的危险因素监测网络,进而掌握了我国居民主要心血管疾病风险和健康影响因素的分布现状及变化趋势,助力提升基层心血管疾病防控能力。

过去十年间,中心完成了对超过160万全国基层医务人员的高血压规范管理培训,合格率从培训前的54%提升到培训后的近100%;实施了对90万社区心血管疾病高危人群的生活方式建议和临床诊疗指导,使其“三高”控制率提高3倍。《柳叶刀》称,这些工作说明了在我国“研究证据成了政策制定的基石”,正“推动整个卫生系统的转变”。

图4 面向社区人群开展疾病风险筛查

把握机遇,迎接挑战,未来的临床医学研究将大有可为!作为心血管领域临床研究的“国家队”,阜外医院国家心血管疾病临床医学研究中心全体科技工作者将继续砥砺前行,为推动健康中国建设和发挥世界舞台影响,贡献自己的力量。

(中国医学科学院阜外医院国家心血管疾病临床医学研究中心 供稿)

↑点击查看专题

查看更多