查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

近半年,47岁的李华(化名)进食后频繁恶心呕吐,体重急剧下降近20斤。在求生的愿望、家人的关怀、朋友的鼓励下,他鼓起勇气再次踏上寻求治疗的路程。这一切,要从六年前讲起……

六年前,李华体检时,体内发现小肿物,由于位置特殊,包绕肠道关键血管,当地医院无法手术切除,一直采取保守观察。然而,随着时间的推移,小肿物逐渐增长为直径20 cm的肿瘤。肿物侵蚀肠道根部血管,侵犯胰腺、十二指肠、小肠、结肠多个重要脏器,截断人体腹腔营养吸收的“生命线”,导致肠梗阻、体重骤降……患者生命岌岌可危。

为寻求生机,李华一次次踏上求医之路。辗转多地,在接受CT、磁共振、PET/CT、病理活检和免疫组化等系列检查之后,初步判断是一种极为罕见的“神秘”肿瘤,但难以确定病理类型,治疗难度大,手术困难重重。诊断结果仿佛一盆冷水,让李华几乎绝望。

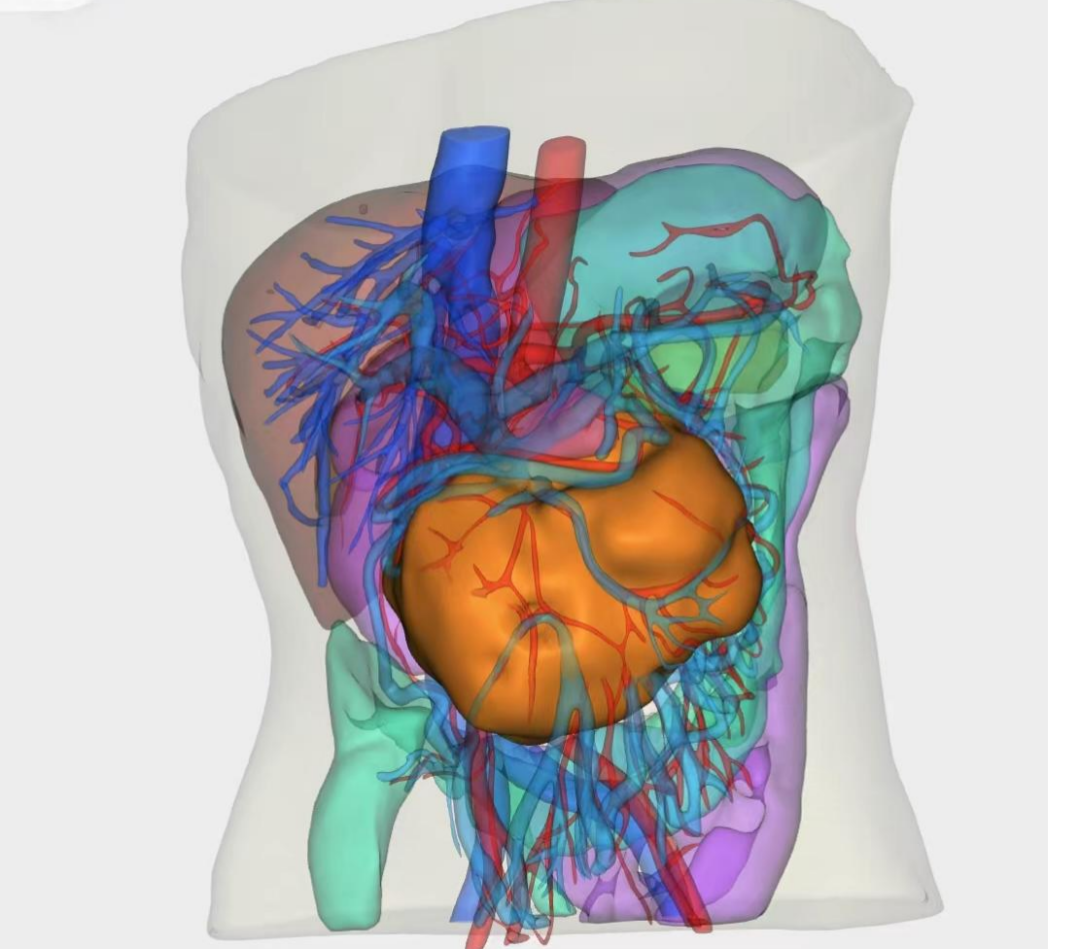

黄色为肿瘤

命运的转折总是充满不可预知,一次机缘巧合,李华来到西京医院肝胆外科。张若涵副主任医师接诊后告诉李华,“虽然手术难度大,但我们一定会全力以赴。”李华看到了久违的希望,随即接受进一步查体,并等待会诊结果。

窦科峰院士,肝胆外科陶开山教授、王琳主任、杨诏旭副主任等专家教授,对李华病情进行深入讨论。经研判,认为是纤维细胞瘤的一种,但由于穿刺活检标本太少,无法对其准确分型定性。此时腹腔脏器已被严重挤压,尽快手术可以缓解肠梗阻症状,延长生存时间,并为后续内科治疗赢得宝贵时间。同时,切除的肿瘤标本重新进行活检,可为后续治疗提供重要依据。

术前查体

术前CT

然而,手术风险和难度极高。肿瘤已完全包裹肠系膜上动静脉,切除意味着将切断长达3~5m的肠道,可能使其丧失营养吸收能力。更为棘手的是,压迫胰腺和十二指肠、小肠、结肠,与周围消化器官紧密相连,常规手术方法将导致多数腹腔器官丧失血供而不得不切除。

面对难题,综合各种手术方式的优劣势,专家团队提出小肠自体移植联合胰十二指肠切除术手术方案。但新方案伴随极大的风险挑战,小肠移植本就是器官移植领域中的难题,虽无异体小肠移植排斥反应,自体小肠移植也需克服重重难关:腹腔内巨大肿瘤已广泛侵犯血管,瘤外剩下6支以上肠道血管分支,如何重建血管、小肠留存、管道桥接?而自体移植的小肠,因胰瘘而感染出血坏死的可能风险也需考虑。

面对巨大的风险与不确定的手术结果,是否应该冒险一试?复杂的手术方案是否会引发不可预知的意外?面对李华祈盼和信任的目光,以及医学的不确定性和探索性,救治团队毅然决定:迎难而上与患者共渡难关。

术前,为确保手术万无一失,肝胆外科、麻醉科、手术室等相关科室专家教授进行三次多学科会诊。专家团队反复研究CT图像,分析肿瘤情况和血管解剖结构,初步规划小肠自体移植联合胰十二指肠切除术具体步骤。一场“硬仗”如期而至,手术由杨诏旭副主任、陶开山教授主刀实施,张若涵副主任医师、张洪涛主治医师协调,麻醉科、手术室以及20余名医务人员全力保障,共同应对挑战。

杨诏旭副主任、陶开山教授主刀

术中,当腹腔被缓缓打开,巨大肿瘤赫然出现,其周围紧密缠绕着错综复杂的肠管,分离工作异常艰巨。更为棘手的是,肠系膜根部与肿瘤紧密粘连,无疑增加了胰十二指肠切除术难度。手术团队精细游离周围组织,抽丝剥茧将肿瘤与小肠完全分离,找到预留的肠系膜动脉及静脉,使用血管夹夹闭并切除需保留的肠道。

彭伟、汪建林医师修整灌洗自体移植肠

与此同时,另一组团队有条不紊地将切下来的肠道进行灌洗及血管修整,为接下来的手术做好充分准备,主手术台则继续进行胰十二指肠切除术。经过6小时精细操作,手术进入到关键阶段——小肠自体移植血管吻合。鉴于自体小肠所保留的动脉与静脉细小且长度有限,对移植吻合的位置技术均提出较高要求,吻合张力过大可能导致狭窄出血,吻合不佳则可能发生血管血栓。手术团队反复测量比对,使用发丝粗细的血管缝线,将直径仅3毫米的小肠动脉精准地与肠系膜上动脉主干相连。同时,小肠静脉也被细致地吻合至肠系膜上静脉。

杨诏旭副主任、张若涵副主任医师接力

一切准备就绪,经检查无误后手术团队准备恢复血液循环。这一刻,手术室内气氛异常紧张,一旦开放血流后肠管未能恢复血供,意味着手术失败。当小心翼翼开放血流,令人欣慰的是,肠壁血供迅速恢复,肠壁颜色也从苍白变为红润,肠道蠕动也逐渐恢复,意味着功能得以恢复。接下来,手术团队又细致进行了胰胃、胆肠、胃肠吻合等消化道重建。每个吻合口都至关重要,稍有渗漏都可能意味着整个手术的失败。历经12小时,手术终获成功。

图片可能引起不适

肿瘤切除后

对移植患者来说,手术成功仅仅是第一步,术后护理同样面临着诸多挑战。术后,李华转入肝胆外科移植中心观察治疗,进行24小时不间断护理。杨诏旭副主任带领移植团队每日查房3-4次,密切关注各项指标,根据实际情况及时调整治疗方案,随时与家属保持沟通。术后病理确定是一种极为罕见的肌纤维母细胞肉瘤,并获得了肿瘤基因突变位点关键信息。根据疾病特点,医疗团队制定综合术后治疗措施预防复发。术后30天,李华康复出院。

通讯员:张若涵

空军军医大学西京医院供稿

猜你想看

查看更多