查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

A族链球菌(Group A Streptococcus,GAS)是一种非常重要的致病菌,是造成全球儿童死亡的十大感染性疾病病原之一。近年来,猩红热在世界范围内卷土重来,引起了国内外学者的再度关注。

GAS感染相关疾病

GAS致病谱广,从无症状携带者、浅表部位感染(如急性咽/扁桃体炎、脓疱疮、丹毒、阴道炎、产后感染等)、深部感染[如蜂窝组织炎、急性坏死性筋膜炎(acute necrotizing fasciitis,ANF)、急性肌炎、菌血症、败血症、心包炎、脑膜炎、肺炎、化脓性关节炎、骨髓炎等],到毒素介导性疾病(如猩红热、STSS、暴发性紫癜等)、感染后免疫性疾病[如风湿热、急性链球菌感染后肾小球肾炎(acute poststreptococcal glomerulonephritis,APSGN)、链球菌感染相关的儿童自身免疫性神经精神疾病(pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections,PANDAS)等]。

点击查看

GAS无症状携带者、急性咽/扁桃体炎、皮肤和软组织感染的诊治要点

ANF

流行病学

ANF是由GAS、金黄色葡萄球菌和厌氧菌等病原入侵皮下组织、筋膜引起的急性坏死性感染。ANF病例罕见,美国报告年发病率约为 0.4/10万,欧洲约为1/10万。从患者年龄分布来看,ANF多发生于40~70岁患者,儿童发病率较低,约为0.08/10万,但病死率可高达20%~30%。根据感染病原种类情况,ANF可分为两型,Ⅰ型由GAS等多种需氧和厌氧微生物混合感染引起,是ANF病例的主要类型,占70%~90%;Ⅱ型多由单独的GAS或金黄色葡萄球菌感染引起,占10%左右。ANF病例常存在糖尿病、酗酒、免疫抑制、营养不良/肥胖、新生儿、老年人、静脉药物滥用、外周血管疾病和肝肾衰竭等高危因素。

临床表现

ANF发病前,患者常有皮肤损伤、外科手术、软组织感染等诱因,多发生在四肢,但也可发生在颈部、腹部或隐蔽部位,如会阴或口腔等。首先出现的临床表现常为发热和剧烈疼痛,局部可出现红斑、压痛、皮肤肿胀、皮温升高。随着时间推移,感染局部还可出现水泡、皮肤捻发音、坏死和疼痛麻木等晚期症状。除上述局部表现外,还可出现恶心、呕吐、纳差、乏力、全身肌肉疼痛、电解质紊乱、低蛋白、贫血等全身表现。晚期患者可能会出现中毒性休克、弥散性血管内凝血、多器官功能衰竭、酸中毒等并发症。ANF病程可呈超急性或亚急性进展过程,超急性病程可快速进展、出现脓毒症、多器官衰竭等严重表现。

诊断与鉴别诊断

ANF少见,但需保持对此病的警惕性。一旦怀疑ANF,手术探查和活检是诊断的关键。术中可用手指探查坏死组织,由于筋膜和皮下组织坏死,容易通过钝性剥离将筋膜与其他组织分离,局部可能有液化。增强CT检查发现,缺乏筋膜强化对辅助诊断ANF具有一定特异性。确定ANF的病原有时较为困难,需要反复多次或多点采样进行病原学检测,务必同时进行需氧和厌氧条件下的细菌分离培养。该病需与蜂窝组织炎、附睾炎、气性坏疽、睾丸炎、睾丸扭转、中毒性休克综合征等相鉴别。

治疗要点

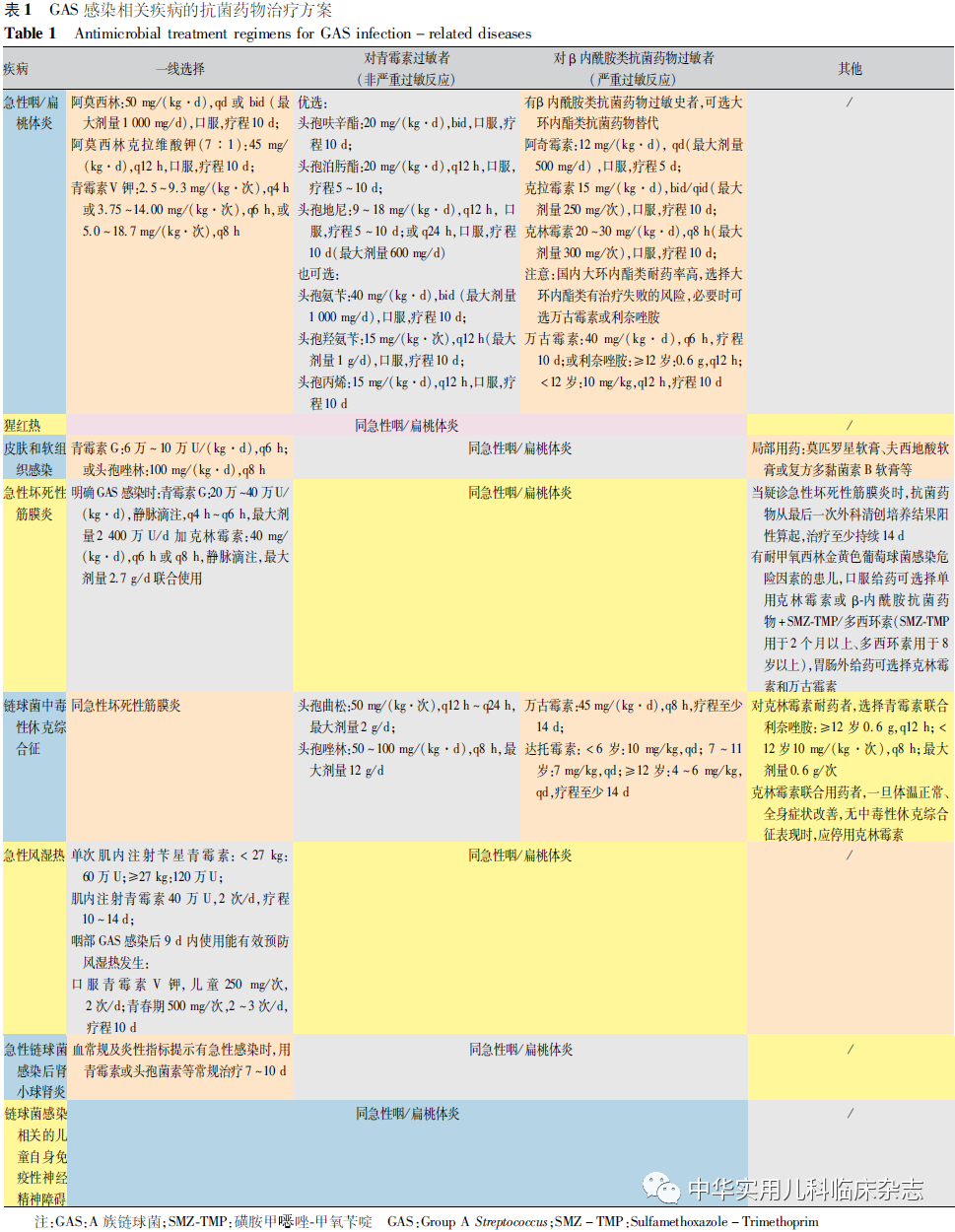

治疗ANF的主要措施为手术广泛清创(甚至截肢)、使用抗菌药物和增加感染组织供氧的三联疗法。首要任务是进行彻底手术清创或行筋膜切开术,尽早使用抗菌药物。因本病多为GAS等多种病原混合感染所致,应经验性选择覆盖革兰阳性菌、阴性菌和厌氧菌的广谱抗菌药物。抗菌药物具体治疗剂量及疗程见表1。高压氧是重要辅助手段,可通过增加感染部位氧自由基的形成,发挥广谱杀菌/抑菌作用。高龄、具有2种或以上合并症、手术清创延迟超过24 h者治疗效果欠佳。ANF清创手术并发症也较多,部分患者必须反复进行大范围清创,后期即使皮肤移植,也可能发生明显瘢痕和毁容等不良结局。

猩红热

流行病学

猩红热是由GAS引起的急性呼吸道传染病,以托幼儿童及学龄儿童为高发年龄段,冬春季为高发季节,男童相对多见。20世纪50年代后,猩红热发病率、重症发生率和致死率已显著降低,但其传播迅速、易引起暴发或流行,在我国被列入法定报告乙类传染病。过去数十年间全球多地报道猩红热有复燃态势。2009年越南报道猩红热发病率上升40%,报告发病率明显上升的国家还有韩国、新加坡、德国等。2011年中国香港发病率达到24/10万,较既往升高9倍。我国内地猩红热2011年至2019年呈周期性上升趋势,最高为5.85/10万。对部分地区的监测结果显示,我国猩红热病原学是以GAS M12和M1血清型为主的交替流行模式。2020年至2021年因新型冠状病毒肺炎疫情采取严格防控措施,我国内地猩红热发病率大幅下降。英国于2014年报道猩红热发病率上升,达到1960年以来的最高发病率,一些地区达到49/10万,基因组流行病学研究显示,此次复燃与一种新现的M1谱系(M1UK)有关,该谱系菌株SpeA外毒素表达水平显著升高。

临床表现

临床表现以发热、咽部症状和皮疹为主要临床特征。其中急性咽/扁桃体炎可表现为咽痛、咽部充血、扁桃体大,部分患儿可见到扁桃体表面黄白色的渗出物,患儿可见舌乳头红肿,后期表现为味蕾明显呈颗粒状,似杨梅,称为“杨梅舌”。患儿可有高热,婴幼儿症状可不典型而仅表现为低热,部分患儿可无发热。皮疹是猩红热的特征性改变,主要表现为发病1 d出现充血性(按压时变白)、猩红色的细小的斑丘疹,似鸡皮样,触摸呈砂纸样。皮疹始见于耳后、颈部及上胸部,并迅速蔓延至躯干及四肢。在皮肤皱褶处,尤其是在肘窝和腋下皱襞处常呈现出线状淤点,称为“帕氏线”。颜面部皮疹不明显,有充血,但口鼻周围因无充血而表现为“口周苍白圈”。患儿多于1周左右皮疹消退,并伴有脱屑。部分患儿手足心在后期出现膜状脱皮。

临床上,不典型皮疹的患儿同样占据一定比例,如“口周苍白圈”、“帕氏线”等特征性改变可不明显。不同文献报道,皮疹出现的时间可以在疾病的3~6 d,通过流行病学史、后期出现的脱皮以及病原有助于最终确诊。既往全身大片脱落和手足手套袜套样脱皮等现象临床上已少见,典型的皮疹仅占其中58%。临床症状更倾向于轻症化,但掌握典型皮疹特征性改变仍具有诊断价值。

诊断与鉴别诊断

根据与猩红热或咽峡炎患者接触的流行病学史,临床有发热、咽峡炎及典型皮疹,疹退后有脱屑等表现,结合外周血白细胞及中性粒细胞升高,咽拭子培养出GAS可诊断。主要与以下疾病相鉴别:(1)其他咽峡炎:在出皮疹前咽峡炎与一般咽峡炎较难区别,如疱疹性咽峡炎及其他细菌感染,需行病原学检测进行鉴别。(2)金黄色葡萄球菌感染:有些金黄色葡萄球菌可产生红疹毒素,引起猩红热样皮疹,但此皮疹消退快,无脱屑现象,病原学检测为金黄色葡萄球菌。(3)其他出疹性疾病,如麻疹、风疹、幼儿急疹、传染性单核细胞增多症等,一般少有猩红热样皮疹,且各自有相应的临床特征。(4)川崎病:多见低龄儿童,持续发热1~2周,可出现“杨梅舌”、猩红热样皮疹,手足指趾末端硬性肿胀及膜状脱皮,伴血小板增多。(5)药疹:可呈猩红热样皮疹,出疹前有服药史,无咽峡炎及“杨梅舌”。

来源:《中国儿童A族链球菌感染相关疾病的诊断、治疗与预防专家共识》

点点分享吧

查看更多