查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击上图,直接报名,7月18日准时更新!

作者:复旦大学附属华山医院 谢坤

高甘油三酯血症(HTG)是常见的血脂异常类型,随着近年来中国人民生活水平提高和饮食结构改变,人群中HTG患病率尤其高。大部分患者甘油三酯的升高与饮食及运动等生活方式关系密切,可合并糖尿病、非酒精性脂肪性肝炎及代谢综合征等疾病,一般可以通过饮食控制或联合药物治疗而得到改善。但部分甘油三酯水平呈极重度升高的患者,对药物治疗反应不佳,可能并非源于临床常见原因,而需要考虑罕见遗传性疾病。

例如一例高甘油三酯血症患者,40岁男性,发现甘油三酯升高10余年,合并2型糖尿病、原发性高血压。且有反复胰腺炎病史,10年前曾行胰腺部分切除术。其近亲中亦有被诊断为高脂血症者。患者甘油三酯水平呈极重度升高(多次检测结果位于37~59 mmol/L之间),体质指数(BMI)25.1 kg/m2。血糖和血压水平控制尚可,但患者在接受非诺贝特联合海博麦布降脂治疗后甘油三酯水平仍呈极重度升高。

对于这例患者的诊断需要考虑家族性乳糜微粒血症综合征(FCS)这类罕见遗传疾病。家族性乳糜微粒血症综合征(FCS),又称I型原发性高脂蛋白血症或脂蛋白脂肪酶缺乏症(LPLD),是一种罕见的常染色体隐性遗传疾病, FCS最早于1932年由欧洲专家发现 [1,2],近年来报道该疾病全球患病率仅约为1/1000000 [3],目前我国尚无FCS患病率等数据报道。由于FCS极为罕见,临床中常常被漏诊[4]。FCS多发病于儿童、青少年期或成年早期,最明显的临床特征是空腹血甘油三酯水平极度升高(未治疗情况下>11.3 mmol/L),如此高水平的甘油三酯在血液中可形成肉眼可见的乳糜微粒(乳糜血),同时急性胰腺炎发作风险显著增高。FCS的其他主要临床表现还包括餐后重度腹痛、皮肤黄色瘤、肝脾肿大、脂性视网膜炎、乏力、情绪异常和记忆力下降(也称脑雾),严重者影响患者的生活质量 [5,6]。因此,考虑到这些患者发生重症急性胰腺炎的风险高,早期识别和诊断FCS患者非常必要,除了可能出现胰腺坏死和器官衰竭、危及生命之外,还可能导致其他并发症或后遗症,例如慢性胰腺炎和2型糖尿病 [7,8]。尽管目前针对这类患者暂无特效药物,但每天20克以内的极低脂肪饮食可以在一定程度上控制甘油三酯水平和预防急性胰腺炎的发生。

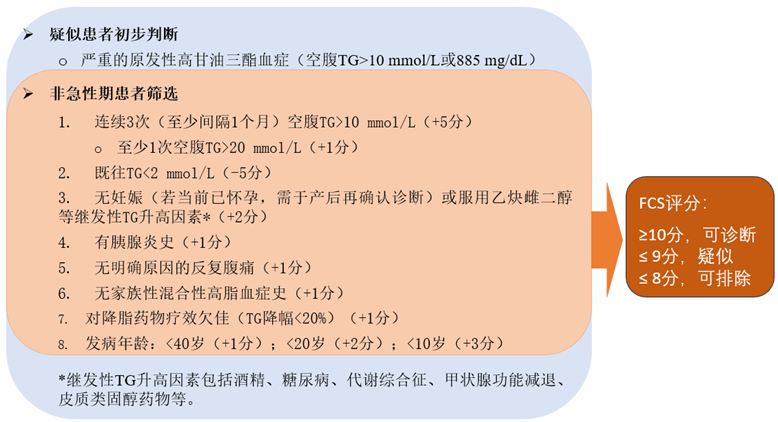

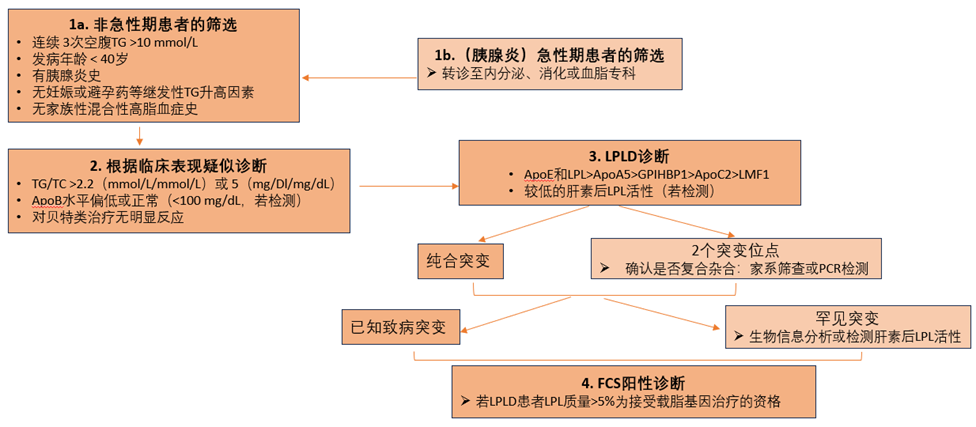

目前该疾病的诊断标准主要源于欧洲临床实践经验总结,为综合性判断标准(详见图1,2),主要包括:1.原发性极重度高甘油三酯血症(多次空腹甘油三酯>10 mmol/L),对现有降甘油三酯药物治疗缺乏疗效反应性(TG降幅<20%);2.起病年龄轻,有早发(<18岁)急性胰腺炎史、不明原因腹痛史;3.可排除其他继发性甘油三酯升高因素如妊娠、药物、酒精、胆石症等[9,10]。FCS患者常存在脂蛋白脂肪酶(LPL)基因的纯合突变,其LPL的活性严重下降甚至功能缺失,会导致食物来源的乳糜微粒在血液中蓄积形成高甘油三酯血症,这也是增强LPL作用的降脂药物(例如贝特类)在这类患者中疗效不佳的原因[4],所以基因检测也是支持诊断的方法之一,包括但不限于影响LPL活性的功能丧失或基因失活的纯合子突变、复合杂合子突变或双重杂合子突变。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C<40 mg/dl)和BMI(<26 kg/m2)在大部分FCS患者无明显升高也是该疾病的鉴别要点[11]。

图1 (欧洲)FCS专家建议及 “FCS 评分”

图2 (欧洲多学科共识)FCS诊断流程

FCH:家族性混合性高脂血症;TG:甘油三酯;TC:总胆固醇;LPL:脂蛋白脂肪酶;LPLD:脂蛋白酯酶缺乏症;ApoE:载脂蛋白E;ApoC2:载脂蛋白C2;ApoA5:载脂蛋白A5;LMF1:脂肪酶成熟因子1;GPIHBP1:甘油磷酸肌醇锚定高密度脂蛋白结合蛋白1;PCR:聚合酶联反应

中国首部《心房颤动诊断和治疗中国指南》发布,刘少稳教授精心解读!

查看更多