查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

王伊龙, 陈玮琪, 叶瑾怡, 周梦圆, 江凌玲, 刘东, 邱宝山, 高颖, 赵一龙, 王赞, 李鹏飞. 脑小血管病:回眸2022[J]. 中国卒中杂志, 2023, 18(01): 17-41.

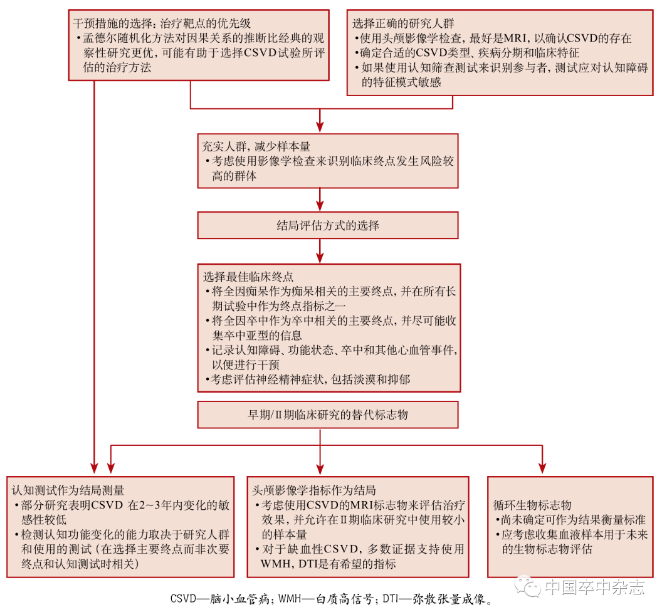

2022年,英国剑桥大学的研究团队在国际血管行为和认知障碍学会的支持下,建立了CSVD临床试验设计框架(FINESSE)(图1)。该设计框架涵盖了如何选择合适的研究人群以及如何选择最佳的临床终点等问题,为CSVD临床研究设计提供了实用且规范的标准。

图1 脑小血管病临床试验设计框架

图1 脑小血管病临床试验设计框架

2022年研究者在CSVD的病因机制和干预靶点方面做了诸多有益的探索。

英国的一项研究显示,磷酸二酯酶(PDE)5抑制剂他达拉非可以改善CSVD患者的皮质下组织和总灰质的CBF且可以降低患者的血压,虽然与安慰剂相比,他达拉非对皮质下血流的改善未达到统计学意义,但对脑白质高信号(WMH)区域的灌注有增强的趋势。

Markus主导的研究发现,与标准血压目标组(收缩压 130~140 mmHg)相比,强化降压治疗(收缩压≤125 mmHg)的CSVD患者脑弥散网络的完整性得到了改善,为CSVD强化降压治疗提供了一定的证据支持。

SPRINT-MIND试验考察了不同种类降压药物与WMH进展的关系,发现血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂和二氢吡啶类(CCB)与WMH的进展延缓相关。

Ayata等在小鼠中观察了 Rho激酶抑制剂法舒地尔对皮质下白质损伤后功能恢复的作用,提示ROCK抑制剂可改善CSVD引起的皮质下白质区域损伤后的神经功能。

2022年,Stroke发表了两篇关于西洛他唑对CSVD患者脑血流动力学及脑白质病变影响的研究。其中CHALLENGE研究结果显示,西洛他唑和阿司匹林对CSVD患者2年内脑白质改变(WMC)进展的影响差异没有统计学意义。不过,西洛他唑相比阿司匹林可更好地降低表观正常脑白质的超微结构损伤,并可更好地降低缺血性血管事件的风险。LACI-1研究结果显示,使用单硝酸异山梨酯(ISMN)和西洛他唑单药治疗可改善患者的脑白质脑血管反应性增加,但联合治疗不增加脑血管反应性。

发表于Eur Heart J的C3研究结果显示,冠状动脉微循环功能障碍(CMD)与CSVD的相关变化有关,包括WMH、脑白质微结构损伤、灰质萎缩和脑血流异常等。同时也发现CMD与认知障碍相关,可反映认知功能的亚临床损害。该研究的结果支持这样的假设:心脏和脑的微循环功能障碍是影响冠状动脉疾病患者微循环功能的重要环节。

破译CSVD的遗传及代谢因素可以为CSVD的病理生理过程、生物学研究提供新的思路,从而有助于发现潜在的药物靶点。

2022年8月,Ferguson等发表了英国生物银行(UKB)20万受试者中单基因CSVD罕见变异频率和表型相关性研究的结果,确定了CTSA、TREX1、HTRA1和COL4A1/2等可能致病的罕见基因位点。研究结果发现,0.5%的UKB参与者存在≥1个基因变异,最常见的是HTRA1和COL4A1/2基因变异。

鉴于CSVD的复杂性,复合表型(如WMH合并腔隙)可能比单表型更能代表CSVD。Mishra等基于CSVD极端表型基因分析表明TRIM47基因为CSVD的候选基因。全基因组关联研究发现8个基因位点变异与极端CSVD相关,其中chr12q24.11位点此前未报道与任何CSVD的影像标志物相关。全外显子组关联研究发现了11个CSVD相关的基因位点,包括EFEMP1基因5’UTR区域(chr2p16.1)的常见变异和TRIM47基因(chr17q25.1)上的错义变异。

Harshfield等完成了一项CSVD代谢组学研究,发现了28种代谢物与CSVD影像标志物及患者的认知功能相关。这些代谢产物包括甘油磷脂和鞘磷脂、肌酸、脂肪酸、肉碱和肌酐、脂蛋白亚类、氨基酸和外源性物质等。代谢组图谱研究可为疾病的发病机制提供新的观点,并帮助确定新的治疗方法。

Perosa等对尸检证实为CAA的病例进行了活体和体外离体MRI检查,证实扩大的血管周围间隙(EPVS)主要位于皮质穿通小动脉的白质部分周围。该研究观察到两个关键的现象:①在病变白质中发现EPVS围绕起源于脑膜表面的单个血管(即皮质穿通血管);②部分EPVS延伸至皮质,特别是在PVS扩大更严重的病例中。

研究结果提示,在CAA人脑中,体内MRI可见PVS的负担反映了组织病理学上的EPVS严重程度。通过合并单支血管分析,证实皮质CAA与基底节白质中PVS增大之间存在相关性。EPVS主要位于皮质穿通小动脉白质部分周围而非小静脉周围,其负担与CAA的严重程度相关。平滑肌细胞和血管功能的丧失可导致血管Aβ的清除障碍和同一血管相连的PVS增大。

中国科技大学申勇教授团队结合细胞和分子技术、质谱、免疫染色方法以及功能验证,全面揭示了血管源性淀粉样前体蛋白切割酶1(BACE1)潜在的病理机制。研究者发现内皮细胞紧密连接蛋白闭合蛋白是内皮细胞BACE1的全新底物。BACE1升高引起的过度切割诱导膜内小凹蛋白的积累和随后小凹蛋白1介导的内吞作用,导致溶酶体降解其他紧密连接蛋白。同时,膜上小凹蛋白1增加了与内皮型一氧化氮合酶(eNOS)的结合,以及由升高的BACE1产生的循环Aβ的升高,导致eNOS活性的减弱,最终造成内皮功能障碍。

该研究建立了血管源性BACE1与脑小血管损伤之间直接的关系,揭示了内皮细胞BACE1异常升高是CSVD发病的新机制。

2022年荷兰的一项研究公布了迄今CSVD最长时程随访(14年)的结果:WMH体积平均年进展为 0.6(0.7±4.0)mL;高龄和基线为中度WMH是WMH快速进展的预测因素,CSVD 病变的基线负荷和血管危险因素可预测WMH的进展,基线CSVD负荷可独立预测腔隙发生。

RUNDMC队列为我们展示了CSVD长时程的影像学和临床动态变化,进一步明确了CSVD不良预后的预测因素,这对识别处于快速进展风险中的患者并提供早期预警具有重要临床意义。

脑龄差(BAG)是基于预测的脑龄(生理脑龄)和实际脑龄之间的差异,能较好地反映个体的脑衰老情况。

2022年,Chung教授团队首次报道了CSVD患者的脑老化情况,并探讨了全脑或特定区域的BAG是否影响CSVD相关认知功能。数据分析发现:①CSVD组的整体认知功能、言语记忆和执行功能低于非CSVD组;②CSVD组的全脑BAG高于非CSVD组;③CSVD组与非CSVD组在89个脑区存在明显的区域性BAG,其中7个脑区的BAG在CSVD与认知功能障碍中发挥中介效应。

大脑损害与认知障碍的关系目前并不明确。部分具有明显脑组织损害病理改变的个体仍能保持正常的认知水平,被称为“认知弹性”。

DeJong教授团队提出了新的解释“认知弹性”的假说:更密集的、具有更高连通性的脑结构网络能够缓冲脑组织损害对认知功能的影响。该团队的研究结果显示,较低的灰质及白质体积、较高的WMH体积与较低的认知水平有关;较高的网络节点度值与较高的认知水平有关。进一步分析发现,以上脑损害标志与认知水平之间的关联性随着网络节点度值的增加而明显减弱,提示存在明显脑损害的个体如具有较强的白质连通性则可能保持正常的认知能力。研究者发现,与CSVD评分0分的受试者相比,CSVD评分3分者的认知衰老加速9.3年;但在CSVD负担重(评分3分)的患者中,网络节点度值每增加1个标准差,可以降低认知衰老程度7年。

在临床上,血管内治疗后达到成功再通的缺血性卒中患者中,仍有近一半预后不佳(即无效再通),血管再通后微循环障碍是无效再通的重要原因。

首都医科大学附属北京天坛医院王伊龙教授团队通过双光子活体成像以及结合荧光报告转基因小鼠,系统性观察了急性缺血性卒中再通后缺血半暗带区各级血管的血流动力学变化,探究再通后微循环障碍的机制。

该研究利用特异性标记血管平滑肌细胞/周细胞的转基因小鼠,绘制了皮质脑血管网络的等级分布图。发现急性缺血性卒中再通后半暗带区软脑膜动脉和穿支动脉显著收缩,软脑膜动脉血流显著下降,穿支动脉血流代偿性恢复;微静脉和软脑膜静脉管壁塌陷,血流量显著下降;毛细血管前微动脉和后微静脉显著收缩,血流速度下降,血流量下降;毛细血管呈现广泛性收缩,血流速度下降,血流量下降。无论是周细胞胞体覆盖区域,还是单纯由周细胞足突覆盖的毛细血管,都出现显著收缩。

该研究的结果证实急性缺血性卒中再通后各级血管存在血流动力学异常,尤其是毛细血管前微动脉、后静脉的显著收缩,可能是导致再通后微循环障碍的重要机制。

查看更多