查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率的特点,是我国居民首位的致死病因[1]。其中,急性缺血性卒中(AIS)是最常见的卒中类型,其治疗的关键在于尽早开始再灌注治疗,挽救缺血半暗带。然而,调查显示,符合静脉溶栓治疗指征的AIS患者中,实际接受静脉溶栓治疗的比例仅为18.3%[2]。

如何减少时间延误,尽早实现再灌注成为缺血性卒中治疗的关键。同时,卒中的管理也在循证证据不断积累的过程中趋于系统化,多学科协作的需求愈发深入。面对治疗方式的转变,基于组织化医疗理念的“卒中中心”应运而生[3]。

为此,本文诚邀来自郑州大学第一附属医院许予明教授,聚焦河南省卒中中心建设经验,探讨国内卒中中心建设及质量控制体系的建设和发展。

卒中中心建设旨在通过医疗资源的整合和多学科的协作,构建一个系统化、组织化的区域卒中救治体系,包含院前识别与转运、急性期救治、早期康复、二级预防、随访宣教等多个方面。而质量控制体系,则贯穿卒中全程的医疗质量的检测与持续改进,以保证医疗质量与安全[4]。

我国卒中中心建设不断进化迭代,具体措施包括,坚持以政府为主导,不断完善组织管理建设;因地制宜地全方位开展卒中相关知识宣教;积极加快院前识别转运及急救地图建设;探索适合自身医院的绿道救治模式以及鼓励基层卒中救治单元建设等方面。

我国卒中医疗质量控制工作,在国家卫健委的指导下,由国家神经系统疾病医疗控制中心组织,建立省级质控中心和质控专家委员会,开展各省卒中质控工作的同时进一步发展地市级质控中心,持续不断推进信息化质控工作,全面提升卒中中心建设工作的效率和客观性。

经20余年的实践探索与发展,我国现已形成了具有自身特色的卒中中心网络及覆盖全国不同层级的较健全的“国家-省-地级市”的三级质控体系[4]。

自2017年开展卒中急救地图建设以来,截至目前,全国有100多个城市建立了卒中急救地图,包含1200多所网络医疗机构,基本实现了从发病至呼救、院前转运、入院至血管再通治疗均在1 h内的“卒中3个1小时黄金救治圈”的目标[1]。

伴随静脉溶栓治疗的不断普及与推广,我国卒中急诊绿道建设获得飞速发展。2019年一项调查显示,全国已有388家(86.03%)医院建立绿色通道,且建立绿色通道的医院入院至溶栓时间(DNT)更短,rt-PA治疗比例更高[1]。《中国脑卒中防治报告2020》指出,我国静脉溶栓率约为5.60% ,较前明显提升[1]。

在质量控制体系方面,我国借助全国神经系统疾病信息平台,强化以医疗质量大数据为依据的科学精准化医疗质量与管理模式,相继开展了金桥工程、IMMPROVE项目等质控项目,成功验证了卒中医疗质控的有效性,并提供了可供复制和推广的质控模式。

我国卒中中心建设及质量控制体系从无到有、从小到大逐步完善,使得卒中救治知识及关键技术更多惠及普通民众,取得了显著效果。尽管如此,仍存在一些问题和困难,各地卒中中心和质控中心建设的理念、水平、深度及广度仍存在巨大差异,其建设非一蹴而就,未来卒中中心建设及质量控制工作任重道远。

以点带面,举一反三:

从河南省经验出发

探索卒中中心建设与质控体系发展模式

以河南省为代表的中部地区,脑卒中患病率和死亡率位居前列,为遏制卒中的高发态势,提高卒中救治水平,河南省于2014年启动省-市-县三级卒中防治中心和防治网络建设工作。通过实施卒中急救一键启动、加大卒中高危人群筛查和评估、广泛开展卒中早期识别和科普宣教、建立健全卒中中心管理制度等措施显著提高了卒中中心建设的质量和内涵,静脉溶栓、机械取栓、颈动脉内膜切除术等适宜技术得到快速发展。

河南省卒中中心建设的主要措施包括,通过优化绿色通道,实行一键启动的以患者为中心的并联救治模式,在院前急救车上即开展预评估、预分诊、预谈话、预处理等措施,减少延误时间。此外,还通过明确职责,严格落实规章制度,积极开展科普宣教和高危人群筛查及干预活动等措施,采取基层微信群定期推送相关内容、组织公益活动、宣传责任人等多种方式,提高公众卒中防治意识[5]。

同时,河南省各地区根据自身地域特点,探索了适合不同基层医院卒中中心建设的模式。比如,西华县人民医院借助紧密型医共体建设,联合信息化手段,将技术深入基层,打造可视化基层卒中救治单元,实现专家全程远程指导,最大程度保障了患者安全。

另外,在县域医共体指导下,区域急救网络和基层卒中救治单元的建设也在稳步推进。以巩义市人民医院为代表的县级医院对其辖下基层卫生院实行长期针对性帮扶,确保卒中的防治工作真正落实到基层[5]。

在质量控制方面,河南省通过强化组织管理,构建全省卒中质控体系;建立常态化工作机制,定期开展院长论坛和区域卒中中心参访交流;加强卒中中心服务能力建设,进行卒中防治适宜技术培训等措施,扎实提升医疗质量安全管理水平,科学、精准推动卒中中心高质量发展。

天道酬勤,成绩斐然:

谈河南省卒中诊疗关键技术提升情况

得益于卒中中心建设及质控体系的快速推动,河南省已建成覆盖全省17个地级市及1个省辖县级市、104个县(区)的卒中救治网络,累计认证三级卒中中心153所,其中县域三级卒中中心103所,覆盖河南77个县(区),占全省的74%;二级医院卒中中心165所;乡镇卫生院基层卒中救治单元(一级)256所,基本实现省、市、县卒中中心体系建设全覆盖[4]。

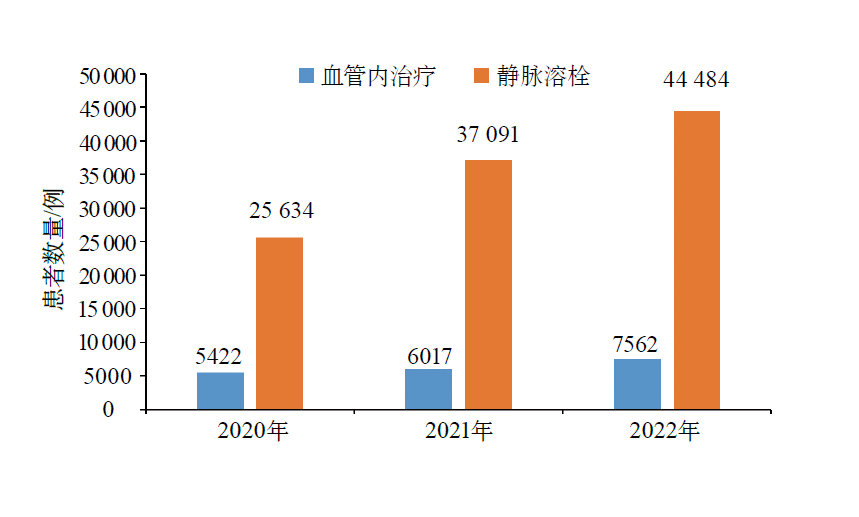

目前全省有301家二级及以上医疗机构能够开展AIS的静脉溶栓工作,185家医疗机构能够开展血管内治疗[5]。2020-2023年,河南省静脉溶栓和血管内治疗患者数量呈现快速增长的态势,静脉溶栓患者数量从25634例增长到52000例,位列全国第一,出血转化率低于全国平均水平,血管内治疗患者数量从5422例增长到7562例,年均增速为18.1%。

图 2020—2022年河南省静脉溶栓和血管内治疗患者数量[5]

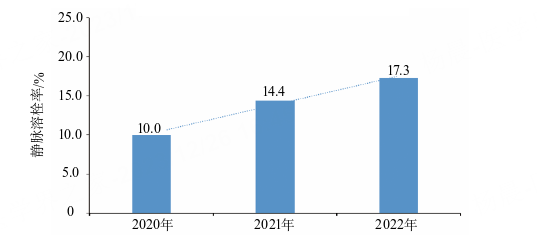

AIS再灌注治疗的质量和内涵也在持续提升[5]。河南省区域静脉溶栓率从2020年的10.0%提高到2022年的17.3%,2023年为20.3%。发病4.5 h内的AIS患者院内溶栓率为58.3%,静脉溶栓患者72 h内症状性颅内出血率为2.58%。DNT在60 min以内的患者比例为90.8%,在30 min以内的患者比例为70%。

图 2020~2022年河南省区域静脉溶栓率[5]

我国卒中中心建设及质量控制发展迅速,是卒中救治领域的热点话题。各级医疗机构通过建立多学科协同救治团队、优化绿道就诊流程、持续开展质量控制和改进工作、借助信息化手段等措施逐步提升效率,从而改善卒中患者预后。

“时间就是大脑”,研究表明,AIS发生后,治疗每延误1h,功能性独立概率降低5.3%,血管再通延误30min,血管开通率平均减少11%[6]。因此,卒中患者的救治工作必须争分夺秒。为改善卒中患者的救治现状,国家卫健委将“提高急性脑梗死再灌注治疗率”作为全国医疗机构医疗质量改进十大目标之一,强调必须加强脑卒中防治工作,减少百万新发残疾。而卒中中心及质控体系的建设可以有效减少时间延误,从而提高溶栓率,改善卒中患者临床疗效及预后。

面对人口深度老龄化带来的卒中挑战,河南省对于卒中中心建设及质控体系的探索经验值得参考借鉴。未来,我国仍需进一步探索卒中中心及质控体系的建设模式,切实打通卒中救治“最后一公里”。希望在国家的号召下,各省市能结合实际情况,走出适合自身的康庄大道,共同为卒中患者筑起生命防线,切实提高我国卒中的救治水平,使更多的卒中患者获益。

许予明 教授

审批号:SC-CN-14923

有效期至:3/11/2025

仅供相关医药专业人士进行医学科学交流

↓↓↓

查看更多