查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

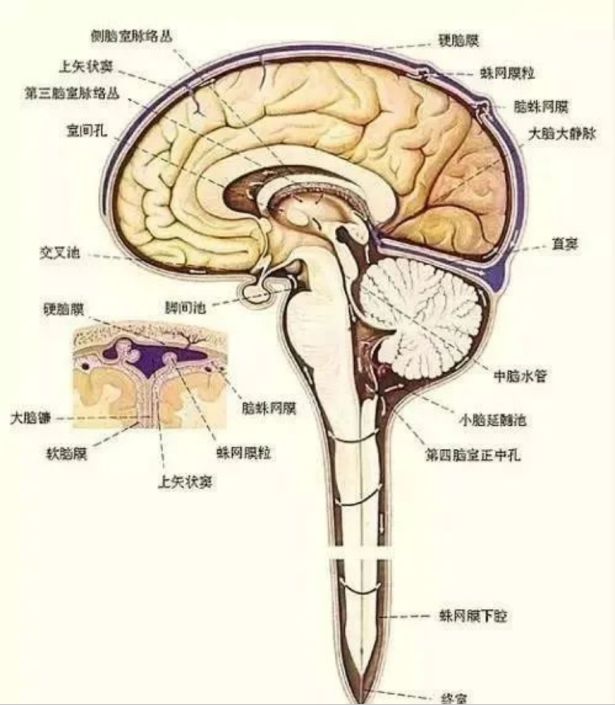

脑积水(Hydrocephalus)是由许多种原因导致,最终使颅内一种叫作脑脊液的液体异常积聚,使得颅内原本容纳脑脊液的空腔(如脑室系统和蛛网膜下腔)受到过多脑脊液的挤压而扩大,从而导致一类疾病的总称。临床表现为颅内压增高和脑功能损害。

图1 脑积水的病理改变

“脑积水”积的不是“水”,是脑脊液过多。“脑脊液”与水相似,澄清透明,但成分与血浆、淋巴液相近。

(1)脑脊液是环绕于中枢神经系统(脑和脊髓)周围的无色透明的液体,主要存在于颅内和脊柱内的空隙间,比如脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内生成、循环,然后再被吸收,其总量稳定保持在一定水平,时刻处在一种动态的平衡之中。它提供脑的一部分代谢功能,也在运动时像水床一样保护脑。

(2)脑脊液能供应神经细胞一定的营养,运走中枢神经系统内的代谢产物,调节着中枢神经系统的酸碱平衡。可以形象地理解为“脑和脊髓悬浮在脑脊液中”。脑脊液缓冲脑和脊髓的压力,对脑和脊髓具有保护和支持作用。正常成年人脑脊液量为100~150 ml。脑脊液生成速度大约0.3 ml/min,一天大约产生450 ml,也就是说每天至少要更换3次。

(3)脑脊液主要由脑室中由血管组织盘绕成的结构——脉络丛产生,当血液流经此处时,血液中的一部分成分“渗出”,形成脑脊液。

(4)脑脊液不是一潭死水,而是不断生成和被吸收,因此处于循环之中,这个循环受阻,是脑积水的重要原因。脑内有不少空隙,脑脊液在其中流动,包括侧脑室、室间孔、第三脑室、中脑导水管、第四脑室、正中孔、外侧孔,最后流入脑和脊髓的蛛网膜下腔,准备吸收。

图2 脑脊液循环模式图

(5)脑脊液的吸收是指进入全身的血液循环,可以比作水库泄洪进入江河,起主要泄洪作用的是蛛网膜。

①在脑的最上方,位于两个脑半球之间是大脑的主要回流静脉——上矢状窦,在上矢状窦附近存在很多由蛛网膜(飘在脑的表面,如絮如丝、极薄的一层膜)构成的绒毛状突起,称蛛网膜颗粒,它们突入硬脑膜窦内的静脉血中。

②在蛛网膜下方流动的脑脊液通过这些颗粒渗入硬脑膜窦(上矢状窦)内,回流入静脉,又回到血液中。同时脑和脊髓的血管、神经周围的间隙中的膜结构和位于脑室系统内的室管膜也参与脑脊液的吸收。

③脑脊液的吸收受颅内压影响。

(1)先天性因素:中脑导水管畸形,小脑扁桃体下疝畸形,室间孔闭锁畸形(第四脑室正中孔或侧孔闭锁),脑血管畸形,脊柱裂等。

(2)感染因素:感染性脑膜炎、脑炎是增生的纤维组织阻塞了脑脊液的循环通路;炎症反应同时也可以使脑池、蛛网膜下腔和蛛网膜粒粘连闭塞,造成脑脊液循环和吸收障碍。

(3)其他因素:各种原因所致的颅内出血、颅内肿瘤等;外伤、脑出血、某些遗传性代谢病、围产期及新生儿窒息、严重的维生素A缺乏等疾病,使血液有机会进入脑脊液,引起纤维增生,可阻塞脑脊液循环通道;肿瘤生长过程中,压迫、阻塞脑脊液循环通道。

(1)急性脑积水主要有头痛、恶心、呕吐(可以是喷射性呕吐)、视力下降、视物不清等急性颅内压增高症状。由于脑脊液通道突然堵塞、脑室在数小时内急性扩大,短时间内出现颅内压增高症状,可表现短暂或持久视力改变,易出现昏迷,若不及时抢救可发生脑疝而死亡。

(2)慢性脑积水临床表现以慢性颅内压增高为其主要特征,可出现双侧颞部(太阳穴附近)或整个头的疼痛,伴有恶心、呕吐、视神经乳头水肿或视神经萎缩(视神经乳头水肿及萎缩的问题需要专业的仪器才能检查),智力发育受影响,肢体活动不协调或瘫痪等。慢性脑积水因发生的速度较缓慢,因而颅内可有一定的代偿表现,通过骨缝分离、脑组织的退缩和脑室系统的扩大,使颅内容纳更多的脑脊液。脑室扩张后,使脑室周围的皮层脊髓束的传导纤维牵拉受损,出现步态和运动功能障碍:走路变慢,不稳,给人感觉犹犹豫豫、摇摇晃晃的。

实际上是一种间歇性高颅压性脑积水,属于慢性脑积水。颅内压在病程中时有波动,或加重,或缓解,虽然脑脊液压力在正常的范围,但脑室和脑实质之间继续存在着轻度的压力梯度(压力差),使脑室不断扩大并导致神经元及神经纤维的损害。儿童也可发生正常压力性脑积水,导致脑室进行性扩大,脑白质逐渐受损,但一般无颅高压征象,本病后期则呈代偿性脑积水,脑室停止扩大。

(1)步态不稳(走起路来不稳,总像要摔倒的样子),运动障碍程度,严重时可出现卧床不起。

(2)反应迟钝,记忆力减退,重者出现痴呆。

(3)大小便失禁。

(4)儿童可见头围在正常值的上限或略超过正常值,精神运动发育迟缓,智力下降,学习能力差,运动障碍等。

是指脑积水发展到一定程度之后不再恶化,达到动态平衡的一种状态。主要特点是脑脊液的分泌与吸收趋于平衡,脑室和脑实质之间的压力差消失,脑实质不再受压,脑室的容积保持稳定或缩小,不再出现新的神经功能损害。

(1)加强产前早期诊断及早终止妊娠,预防脑积水儿的出生。在孕12~18周即可通过B超查出,及早终止妊娠,预防脑积水儿的出生,降低先天性脑积水的出生率。

(2)针对继发性脑积水,如脑出血、蛛网膜下腔出血、感染等导致的脑积水,应积极治疗原发病,现有资料证实,早期、充分引流血性脑脊液,可降低继发性脑积水发生率。

除极少数经利尿、脱水等治疗或未经治疗可缓解症状、停止发展外,绝大多数脑积水患者需要手术治疗。

因为脑积水可造成脑组织的损害,在诊断明确,有手术指征,无禁忌证的情况下,建议及早手术治疗。

(1)有头围逐渐扩大(周长超过50 cm),颅内压增高ICP>250 cmH2O[(1 cmH2O=0.098 kPa)]表现的各类型脑积水患儿,包括梗阻性和交通性脑积水。

(2)有脑损害症状,智力发育障碍者。

(3)脑室扩张者。

(4)由肿瘤等引起的继发性脑积水,原发疾病不能处置者,可单纯针对脑积水治疗,以缓解症状,提高生存质量。

(5)大脑皮质厚度1 cm以上者,手术后智力发育可得到一定程度的恢复。

(6)大脑皮质厚度1 cm以下者,手术后虽然智力发育恢复不明显,但也建议手术治疗。

(7)脑室扩张明显,腰穿脑脊液压力不高者,如存在进行性神经功能损伤,建议手术治疗。

(1)颅内感染未控制,或准备进行手术的区域感染者;术后继发感染或原有感染加重。

(2)脑脊液检查发现脑脊液内蛋白含量明显增高,或有出血者;容易堵塞引流管,使手术失败。

(3)脑室空气造影检查结果显示,空气未吸收者;易引起感染。

(4)脑室碘油造影检查结果显示,非水溶性碘油滞留脑室者。

(5)近期已行侧脑室外引流者。

(6)由肿瘤等引起的继发性脑积水,肿瘤等原发疾病未处置者,应先处理原发病变。

(7)脑室扩张明显,腰穿脑脊液压力不高者,也可以选择保守治疗。

(1)分流术:包括侧脑室外引流术,侧脑室-腹腔分流术,腰大池-腹腔分流术。

(2)脉络丛灼烧术、脉络丛部分切除术。

(3)造瘘术:第三脑室造瘘术等。

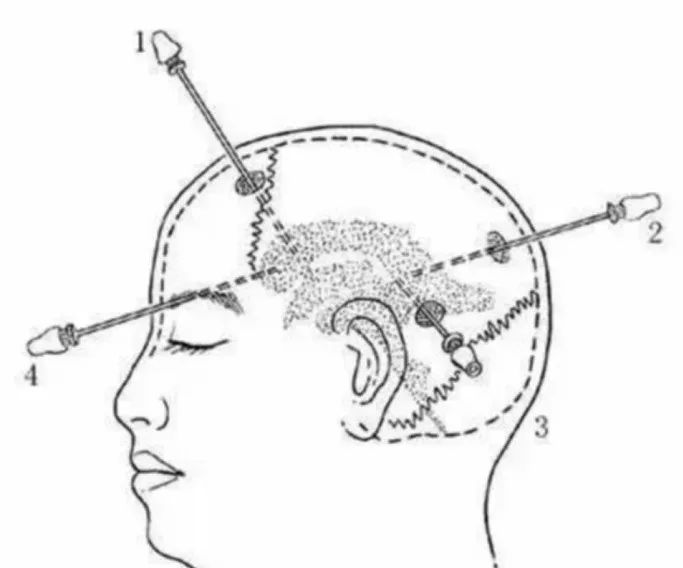

是指通过穿刺大脑内侧脑室(侧脑室成反“C”形)的方法,将脑脊液引流出体外的手术方式。主要用于急性梗阻性脑积水,作为紧急减压抢救措施,可快速缓解症状,为下一步治疗创造条件。

图3 侧脑室各穿刺部位1.前角2.后角3.三角区4.经眶

手术方法的选择,需要根据患者的具体情况而定。

(1)原则上梗阻性脑积水应首先明确病因,通过手术解除梗阻原因。

(2)如果术后仍有梗阻,可选择进行分流手术。

(3)对无法切除梗阻病变的,可直接进行分流术。

(4)交通性脑积水多采用分流术,如婴儿交通性脑积水,可行腰大池-腹腔分流术,不仅分流管行程短,且呈水平走向,分流效果不会因生长发育而产生较大影响。

来源 | 神外世界

查看更多