查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一、诊断

磁控胶囊内镜对小肠疾病的图像诊断(一项较大样本研究)

上海交通大学附属第六人民医院消化内科朱金水等的一项研究发现,磁控胶囊内镜(MCRCE)是最新的安全性良好、非侵入性的高科技检测手段,在疑似小肠疾病的患者诊断中显示出较高的诊断率,而这些患者都是不能耐受侵入性肠镜检查。MCRCE的诊断阳性率高达77.43%,临床应用价值很高。

该研究入组226例来自于上海交通大学附属第六人民医院疑似小肠疾病的患者,在该院消化科进行MCRCE检查,并进行结果统计。

结果显示,所有患者均未发生例如肠梗阻及胶囊潴留的并发症。在226例疑似小肠疾病的患者中,175例通过MCRCE检查最终诊断为小肠疾病,阳性诊断率为77.43%。在这175例患者中,146例(83.43%)为非特异性肠炎,9例(5.14%)为小肠溃疡,6例(3.43%)为出血性血管变性,4例(2.29%)为小肠息肉,2例(1.14%)有克罗恩病,2例(1.14%)为小肠肿瘤,2例(1.14%)为小肠憩室,2例(1.14%)为小肠黄白斑,1例(0.57%)为回盲瓣炎,1例(0.57%)为吸收不良综合征。胶囊内镜在小肠内的滞留时间为85~437分钟,平均为(210.24 ± 89.08)分钟。

小肠显性失血患者术前胶囊内镜与双气囊小肠镜诊断率比较

南方医科大学消化科的一项研究显示,对显性小肠出血(SIB)患者,术前内镜临床研究发现双气囊小肠镜检查(DBE)的诊断率显著高于胶囊内镜(CE),DBE联合CE与单独使用DBE相比较,并未显著提高诊断率。对于SIB患者而言,术中内镜(IOE)仍然非常重要,不能被术前CE或DBE取代。

该研究回顾性分析95例从2004年3月至2017年8月就诊于广州南方医院因显性SIB行手术治疗的患者。所有患者均为东亚人群(中国人),他们在起病后的两周内均进行了CE或/和DBE的检查。分别有23,41和31例患者进行CE、DBE或CE联合DBE检查。SIB引起的病变被定义:内镜下可见到血凝块或者活动性出血。潜在的出血性病变是指:通过治疗出血停止,内镜下未发现出血。术中和IOE检查被认为是诊断金标准。

该研究入组了95例患者,年龄在8~81岁之间。平均年龄为43.3岁,以男性为主:61/95(64.2%)。

结果显示,有3例患者(5.6%)出胶囊潴留,1例患者进行DBE后出现肠穿孔,均为成年患者。胃肠道间质瘤(GIST)和Meckel憩室(MD)被证明是引起SIB的最常见的病变(34.7%,24.2%)。DBE组中的DY(85.4%,95%CI:71.6%~93.1%)显著高于CE组(60.9%,95%CI:40.8%~77.8%,P=0.026)。同时,CE组在完成率优于DBE组(52.2%vs. 17%,P=0.001)。CE联合DBE组的诊断率(93.5%,95%CI:79.3%~98.2%)显著高于CE组相比(P=0.009),但是DBE组与DBE联合CE组相比较,诊断率的统计学差异不显著(P=0.474)。

三组患者基线年龄、性别、血红蛋白最低值、输血量和出血性病变部位分布统计学差异不显著。9例患者实施了IOE,其中5例术前内镜下有阳性发现,其余的则为阴性。63名患者进行了长期随访(中位数为3.6年)。再出血率为6.3%。

二、治疗

内镜下经口经食管隧道技术进行肿瘤切除:一项新的胃肠道外间质瘤的完整切除方法

复旦大学附属中山医院内镜中心周平红教授团队的一项研究发现,内镜下经口经食管隧道技术(ETER)是一项新的治疗技术,能够安全有效地用于可进行R0切除的胃肠外间质瘤(EGIST)患者,但是还需要大规模循证医学证据进行验证。

胃肠外间质瘤(EGIST)的治疗目前正面临挑战,传统的手术切除方法不仅是有创的,而且其发病率和死亡率均较高。

该研究收集了1年以内诊断为EGIST的患者进行ETER治疗。

结果显示,最终有8例患者诊断为EGIST,并进行了ETER治疗。治疗前肿瘤横轴和纵轴分别为2.8 ± 0.6厘米和2.3 ± 0.8厘米。平均手术时间为67 ± 4.4分钟。完整切除率和完全恢复率分别为100%和87.5%。组织病理学检查提示有六例被确认为EGIST,但有两例肿瘤不是EGIST,其中一例是神经鞘瘤,另一例是前肠囊肿。在手术过程中,有五例患者出现了肺炎,但都痊愈了没有遗留任何并发症。有一例患者进行了粘膜切开,并予以止血铗处成功处理。整个研究中没有出现严重不良事件及死亡。平均住院时间中位数为3天。平均随访时间为10.0 ± 2.1月,在此期间,没有一例患者出现影像学可以检测到的肿瘤复发。

大肠癌内镜下治疗的远期疗效:一项来自中国的大型多中心回顾性研究

南方医科大学李月、刘思德的一项研究提供了中国结直肠LST患者的大规模多中心临床数据。研究显示,考虑到该疾病的长期预后,其复发率相对较低,故内镜下切除手术是一个安全有效的治疗结直肠LST的形式。翻转技术能够有助于缩短手术时间。

大肠侧向发育型肿瘤(LST)是一种具有高度恶变风险的结直肠癌的癌前病变。目前中国关于LST内镜下治疗的临床数据有限。

该研究纳入了从2007年1月至2017年1月期间来自中国6个地区具有代表性的医院总计853名患者。回顾性收集和分析了入组人群的人口统计学特征、LST内镜下相关特征、内镜下治疗相关数据和随访结果。

结果显示,在入组的853例患者中,男性498例,女性355例,平均年龄为59.38±0.45岁(19~88岁)。肿瘤的平均直径为27.54±0.685毫米(12~150毫米)。直肠是所有LST中最常见的位置(55%),其中颗粒细胞型(LST-G, 80.3%)较之于非颗粒细胞型(LST-NG, 19.7%)更容易好发于直肠。LST患者整体粘膜下侵犯率约为6.1%,而LST-NG患者的黏膜下侵犯率明显高于LST-G(6.79%比3.81%,p=0.000)。

术前对所有LST患者进行EUS检查评估肿瘤累及粘膜下深度,总的诊断准确度为62.0%,而直肠LST诊断准确度为93.5%。通过ESD和EMR整块切除率分别为96%和93%,而二者的病理R0切除率分别为90.1%和80.2%。

ESD治疗后随访时间平均为34.52±11.76个月,复发率为3.47%;EMR治疗后随访时间平均为38.44±4.42个月,复发率为8.8%。然而,研究者发现对于LST患者而言,ESD治疗的复发率远低于EPMR(3.47% vs. 8.62%,p=0.017)。进行直肠LST切除术时采用翻转技术可以显著缩短手术时间(85.40分钟 vs. 174.18分钟, p=0.002),但是二者之间出血量、并发症和复发率都没有观察到差异性。

表1 结直肠LST内镜下治疗的手术数据及临床转归(ESD和EMR)

表2 直肠LST内镜下治疗患者的手术数据和临床结局(采用翻转技术和未采用翻转技术)

球囊扩张,不仅仅是贲门失弛缓症的治疗方法:评估POEM术前对食管胃结合部进行球囊扩张的并发症

天津医科大学总医院消化内科王邦茂教授团队的一项研究显示,用球囊扩张导管这种新的手段进行食管胃结合部(EGJ)顺应性的评估能够反映出贲门失弛缓症患者食管的炎症及纤维化程度,同时可以预测经口内镜肌切开术(POEM)治疗的预后。

在引进POEM治疗后,球囊扩张术(PD)治疗贲门失弛缓症的地位受到了挑战。同时,在PD治疗中,球囊的压力随着注入的气体体积而改变,这意味着可能会出现食管胃结合部(EGJ)顺应性改变,这是目前POEM操作者们重点关注的数据。

该前瞻性设计的研究中共纳入42例等待POEM治疗的贲门失弛缓症患者和9名健康对照者。在放置球囊导管后,将少量气体注入气球内,并记录下压力值。贲门失弛缓的患者进行POEM治疗过程中予以食管肌层及粘膜层活检病理检查,用HE染色评估炎症侵润程度,Masson染色评估纤维化程度。在POEM治疗前及治疗后6个月同时进行临床数据收集及高分辨率测压法进行评估。

结果显示,42例贲门失弛缓患者EGJ顺应性明显低于对照者(P<0.01)。42例患者中存在炎症反应的29例(69.1%),存在纤维化者23例(54.8%)。EGJ顺应性与炎症和纤维化程度负相关(P<0.05),这种相关性可以在EGJ顺应性和Eckardt评分的相关性分析中得到确定(P<0.05)。并且,没有接受治疗的贲门失弛缓症患者其EGJ会显著膨大(P<0.05)。

吲哚美辛栓剂纳肛联合喷洒肾上腺素预防术后胰腺炎:一项多中心随机双盲对照试验

第四军医大学第一附属医院西京医院消化科罗辉、王向平、潘阳林、郭学刚的一项研究显示,吲哚美辛栓剂纳肛和十二指肠乳头喷洒肾上腺素并不能使行内镜逆行性胰胆管造影(ERCP)治疗的患者获益。相反,在十二指肠乳头喷洒肾上腺素会增加术后胰腺炎(PEP)及总的不良事件的发生。

Meta分析显示吲哚美辛栓剂纳肛和十二指肠乳头喷洒肾上腺素(IE)是两种有效的减少ERCP术后PEP的方法(消化药理学与治疗学,2013; 38: 1325–1337)。这两种方法有不同的作用机制。但是目前还不清楚吲哚美辛栓剂纳肛联合IE是否优于吲哚美辛栓剂纳肛联合十二指肠乳头喷洒生理盐水(IS)用于预防PEP。

该研究在中国的10个中心进行了一项前瞻性的双盲随机对照试验。所有入组患者均为首次接受ERCP治疗,随机分为IE和IS组。接受过ERCP的本地乳头的病人被随机分配到IE或组。所有入组患者均在ERCP使用吲哚美辛纳肛30min。在完成ERCP治疗前,分别在十二指肠乳头上喷洒了20毫升0.02%的肾上腺素(IE组)或生理盐水(IS组)。主要观察终点为总的PEP发生率,另外还需要监测中度到重度PEP发生率,以及总的不良事件。采取ITT(意向分析)研究进行数据分析。入组1/3患者时进行中期数据分析。该研究在ClinicalTrials.gov上注册,编号为NCT03057769。

由于中期数据分析显示IE组并未取得更好的疗效,故本研究被终止了。从2017年2月到2017年10月,1158例患者被随机分配到IE组(n=576)或IS组(n=582)。这两组患者基线一般情况无统计学差异(表1)。IE组有49例患者(8.5%),IS组有31例患者(5.3%)出现PEP(P=0.033)(表2)。

结果显示,两组中度到重度PEP发生率分别为1.6%和0.7%(P=0.158)。尽管IE组总体不良事件发生率更高(12% vs. 8.4%,P=0.045),但是在胃肠道出血、胆道感染和其他不良事件方面两组之间没有显著统计学差异(表2)。

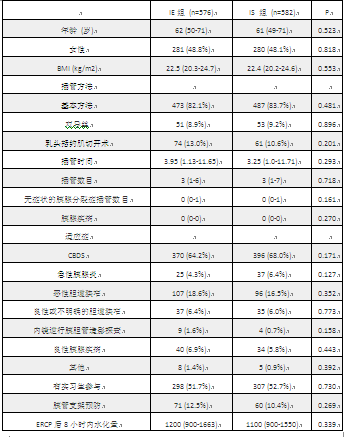

表1. 基线一般情况

BMI:体质指数;CBDS:胆总管结石

BMI:体质指数;CBDS:胆总管结石

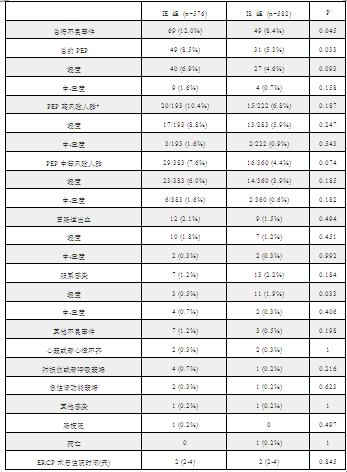

表2预后及不良事件

PEP, ERCP术后胰腺炎. * 高风险人群定义与Elmunzer的研究结论一致 (NEJM, 2012; 366: 1414-22)诊断标准包括: 1. 符合以下一个或多个主要标准:临床怀疑SOD、PEP病史、胰腺括约肌切开术、乳头括约肌切开术、大于或等于8次插管、完整的胆道括约肌或壶腹切开术;2.符合下面的两个或两个以上次要标准:年龄< 5,女性,反复发作胰腺炎(≥2次),≥3次胰管注射造影剂且至少1次注射到胰腺尾部;胰管注射造影剂过量导致胰腺腺泡浑浊,胰胆管予以细胞刷检。

PEP, ERCP术后胰腺炎. * 高风险人群定义与Elmunzer的研究结论一致 (NEJM, 2012; 366: 1414-22)诊断标准包括: 1. 符合以下一个或多个主要标准:临床怀疑SOD、PEP病史、胰腺括约肌切开术、乳头括约肌切开术、大于或等于8次插管、完整的胆道括约肌或壶腹切开术;2.符合下面的两个或两个以上次要标准:年龄< 5,女性,反复发作胰腺炎(≥2次),≥3次胰管注射造影剂且至少1次注射到胰腺尾部;胰管注射造影剂过量导致胰腺腺泡浑浊,胰胆管予以细胞刷检。

开放式经口内镜下贲门括约肌切开术治疗贲门失弛缓症:一项微创侵入操作

四川大学附属华西医院消化科的一项研究显示,开放式经口内镜下贲门括约肌切开术(O-PEOM)是一种可行的且有效的内镜下治疗方法,用于治疗Heller肌层切开术失败或者乙状结肠型食管的患者。O-POEM治疗贲门失弛缓症过程简单,耗时减少,且长期预后较好,所有患者均未出现没有严重不良反应,且短期症状均能得到缓解。

经口内镜下贲门括约肌切开术(POEM)对大多数贲门失弛缓症患者是安全有效的,但是,对于Heller肌层切开术失败或者乙状结肠型食管的患者而言,在POEM治疗过程中出现粘膜下窦道形成仍然是一个挑战。在POEM对贲门失弛缓症治疗成功的启发下,该团队研究出一种直接经口的内镜下贲门括约肌切开术,而不会引起粘膜下窦道的形成,并称之为开放式经口内镜下贲门括约肌切开术(O-PEOM)。

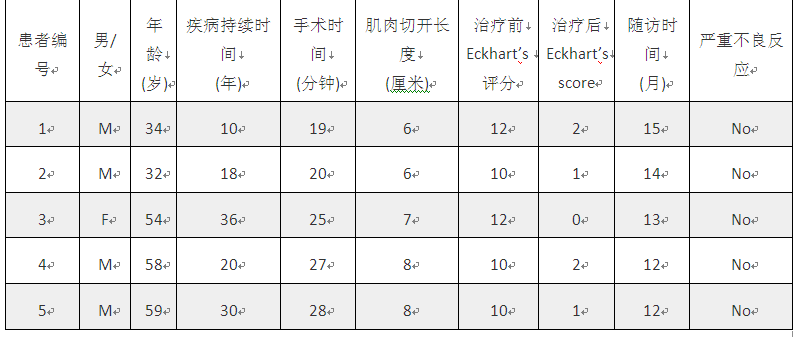

该研究共纳入3例乙状结肠型食管的患者(S1型例,S2型2例),2例Heller肌层切开术失败的患者,均予以O-POEM治疗。这些患者入组时间为2016年8月到2016年12月,均来自于华西医院,后者为一家三级甲等医院。进行了回顾性分析,包括随访期间的症状缓解率(定义为Eckardt评分≤3)、Eckardt评分、压力测定、计时食管钡剂造影、手术相关不良事件、回流症状和随访期间复发率。

结果显示,所有患者都成功进行了POEM治疗。操作时间中位数为23.8分钟(19~28分钟)。在随访中进行监测到Eckardt评分和计时食管钡剂造影时间的减少。在12~15个月的随访中没有出现严重的并发症,同时没有患者出现复发。

表 5例实施O-POEM的食管贲门失弛缓症患者的基本情况

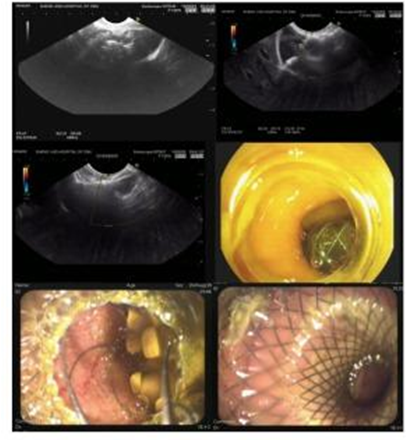

超声内镜介导的双凸缘全覆盖金属支架联合热支架进行的经十二指肠胆囊十二指肠吻合术

中国医科大学盛京医院消化中心的一项研究显示,超声内镜(EUS)介导的新的金属支架伴有发热支架的植入是安全的,且使得内镜下胆囊十二指肠吻合术变得易于操作,此后可用于治疗多种胆道疾病,包括胆囊取石术。

腹腔镜下胆囊切除术(LC)已成为有症状的胆囊结石治疗的“金标准”。目前新的手术方法包括经胃或经鼻内镜下胆囊切除术。然而,上述新的方法在临床实施之前,相关设备需要进行调试,同时需要更加简便的治疗方法。此外,部分胆囊仍然保留了良好的功能,而胆囊切除术可能出现各种并发症。

该研究纳入有胆固醇胆结石且有高手术风险的老年患者。对同时合并总胆管结石的患者同时实施超声内镜(EUS)引导下的胆囊十二指肠吻合术以及乳头括约肌切开术(EST),前者采用双凸缘全覆盖的金属支架。一两个星期后,通过支架将导入内镜进入到胆囊,并进行胆囊取石术或息肉切除术。当支架被移除后,在导丝引导下放置一个猪尾巴鼻胆管到胆囊中进行引流,2天后拔除。四个星期后,胆囊被腹部超声检查。4周后进行腹部超声评估胆囊情况.

结果显示,有56例患者成功实施了EUS介导的双凸缘金属支架辅助的胆囊十二指肠吻合术。手术后所有患者均形成了瘘管,31例患者完全排出了结石。有52例患者及4例患者通过该支架分别成功完成了内镜下胆囊结石取石术及息肉切除术,同时术后支架被成功移除。有13例患者完全除去胆总管结石。EGD显示术后3天瘘管完全闭合。4周后的超声显示所有患者均去除结石且胆囊功能保持较好。

内镜下引流、经皮穿刺引流、外科手术或腹膜后入路肾镜微创治疗患者PFC比较: 一项145例患者的前瞻性研究

中国人民解放军总院胃肠消化科的一项研究显示,与外科手术和腹膜后入路肾镜微创治疗(RPN)相比,内镜下引流的治疗成功率,不良事件发生,复发率和住院时间都与之一致。手术后胰液收集(PFC)的放置时间比其他治疗方法短。经皮引流失败后,腹膜后入路肾镜微创治疗有助于提高成功率。

该研究在2004年1月至2014年12月期间,纳入接受内镜下引流(ED)、经皮穿刺引流(PD)、外科手术或RPN治疗的所有PFC患者。记录所有患者治疗成功率、不良事件、复发情况、住院时间和随访时间。

结果:本研究总共纳入145例患者:23例患者接受了ED(A组);63例患者接受了PD(B组),B组分成两个亚组:B1(仅接受PD,46例)和B2(同时接受PD和RPN,17例];23例患者接受常规手术(C组);36例接受RPN(D组)。B组和C组之间治疗成功率存在显著性差异(53.97% vs 95.65%,χ2 = 12.89,P < 0.001)。但是,将B组分为2个亚组(B1和B2)之后,治疗成功率差异并不显著(χ2 = 4.8,P = 0.48> 0.05)。此外,PD治疗失败采用RPN的B2组其手术成功率显著高于总的B组,统计学差异显著(82.35%vs 53.97%,χ2=4.494,P=0.034<0.05)。5组之间不良事件(χ2=8.49,P=0.075>0.05)和复发率(χ2=1.164,P=0.92)一致,没有统计学差异。在这些不良事件中,因MODS放弃治疗出现死亡的比率是8.97%(13/145)。5组之间在停止PFC后的住院时间和随访时间显著不同(Kruskal-Wallis检验,P<0.001)。尤其是手术治疗组PFC放置时间(29.5 (8.75~41.75)天)显著短于其他4个组(P<0.05)。手术治疗组和ED组的住院时间无统计学差异[10(8~14)vs 13(5~24),天]。Logistiv回归分析显示基线出现MODS将会影响最终的治疗预后[OR=12.281, 95%CI(3.246,44.026)]。引流液培养显示常见的病原体感染为:大肠杆菌(13.14%)、肠球菌(12.41%)、不动杆菌(10.22%)、肺炎克雷伯氏菌(8.76%)、念珠菌(8.03%)、假单胞菌(6.57%)和金黄色葡萄球菌(5.11%)。

(任姗 译)

查看更多