查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

术语

透明隔的囊性脑脊液腔

▫穹隆间腔存在或不存在

影像

双侧脑室间细长指状的脑脊液聚集

▫透明隔间腔:位于侧脑室额角之间

▫穹隆间腔:向后延伸至穹隆

大小不等,从裂缝状到几毫米不等,通常大于 1cm

透明隔间腔在胎儿期总是呈囊状

▫胎儿期 19~27 周,逐渐增宽

▫28 周达到最宽

▫28 周至足月儿期间,逐渐变窄接近鸟喙状

▫存在于 100% 的早产儿,85% 的婴幼儿

透明隔间腔可存在于 10%~20% 的成人

主要鉴别诊断

不对称的侧脑室

中间帆腔

室管膜囊肿

透明隔缺失(SP)

病理

胎儿期透明隔未融合时,则形成透明隔间腔

形成的确切原因不详

透明隔间腔不是“第五脑室”

穹隆间腔不是“第六脑室”

临床特点

通常无症状

通常不需治疗

见于胎儿成像

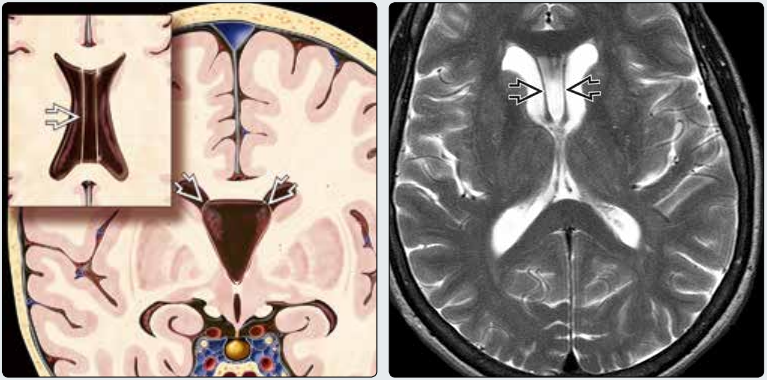

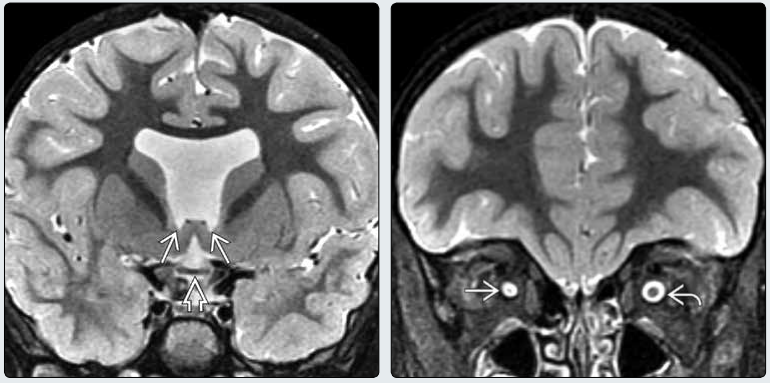

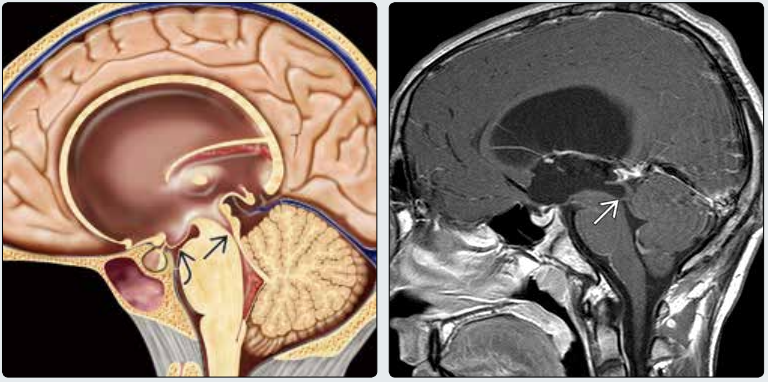

(左图)冠状切面显示经典的透明隔间腔和穹隆间腔⇒。在侧脑室间呈指状脑脊液聚集。(右图)MR横断位T2WI示透明隔间腔是位于透明隔⇒之间的脑脊液聚集

(左图)MR 横断位 T1WI 示:小的透明隔间腔和穹隆间腔→,脑脊液呈指状聚集于侧脑室额角和体部之间。(右图)MR 横断位T2WI示:透明隔间腔和穹隆间腔变异一例。透明隔⇒之间脑脊液聚集,直接向后将穹隆→向两侧隔开

术语

中间帆腔(CVI);中间帆囊肿(VI)

影像

三角形的脑脊液腔隙

▫位于侧脑室之间,背侧丘脑上方

▫尖段指向孟氏孔

▫上抬并将穹隆分开

▫大脑内静脉变平、下移

大小不等,从裂隙状到三角形、圆形 / 卵圆形的脑脊液聚集

与脑脊液比较呈等密度 / 等信号

▫FLAIR 像呈低信号

▫弥散不受限

▫增强不强化

超声示中线处大脑半球间低回声囊肿

主要鉴别诊断

正常的帆间池

透明隔间腔,穹隆间腔

蛛网膜囊肿

表皮样囊肿

临床特点

可见于任何年龄

▫常见于婴幼儿,成人少见

症状

▫通常是无症状的,偶然发现

▫头痛(与囊肿的关系不清楚)

诊断要点

脑脊液样囊肿可能是上皮样的

FLAIR 序列和 DWI 序列可以鉴别帆间腔和上皮样囊肿

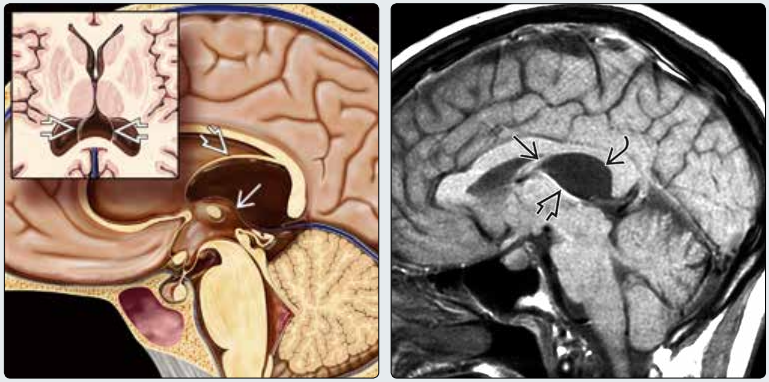

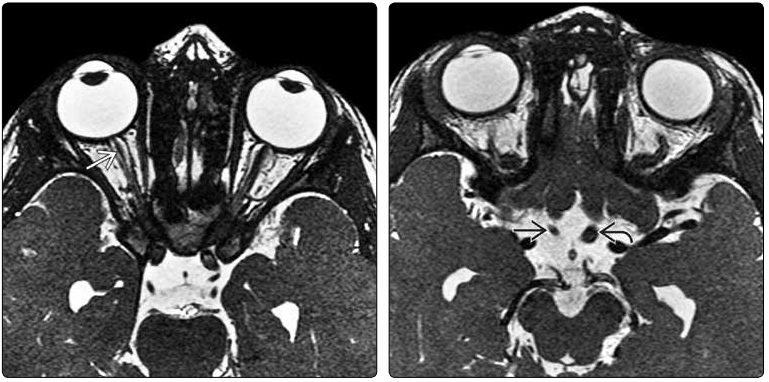

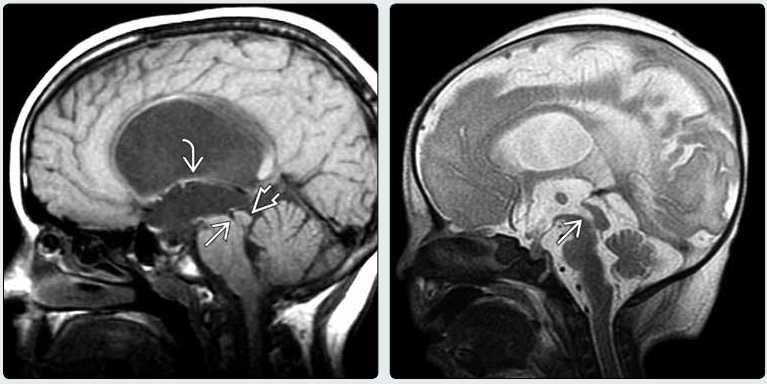

(左图)矢状切面示帆间腔,穹隆⇒上抬、分离。大脑内静脉和第三脑室→下移。

(右图)40 岁的女性,头痛,MR 矢状位 T1WI 示中间帆↪脑脊液样扩张,使穹隆→上抬,大脑内静脉⇒变平、下移。扩张的帆间腔可能与患者的症状没有关系

(左图)46 岁女性,头痛。MR 横断位 T2WI 示典型的帆间腔,呈三角形的脑脊液聚集⇒,向两侧分离穹隆→。侧脑室后部之间的位置是典型的。(右图)MR矢状位 T1WI 示 :变异型中间帆腔→,穹隆→上抬、大脑内静脉↪变平、向四叠体池和鞍上池⇒延伸。这个病例可能是帆间腔的蛛网膜囊肿

术语

视隔发育不良

De Morsier 综合征

影像

透明隔缺失,视交叉细小

视神经、垂体、透明隔

冠状位成像显示

▫脑室壁变平

▫额角下移

三方位成像可以确定所有表现

▫透明隔缺失,额角平坦,视交叉细小

临床特点

新生儿:低血糖惊厥、呼吸暂停、发绀、肌张力减低、持续的黄疸、男孩小阴茎

内分泌功能异常(60%):多种垂体缺陷

内分泌功能正常(40%):常有脑裂畸形、惊厥

儿童:身材矮小,内分泌功能失调

视觉正常或色盲、视力丧失、眼球震颤、斜视

有或无智力低下、痉挛、小头畸形、嗅觉缺失

75%~90% 合并脑畸形,45% 合并垂体低下

70% 双侧视神经发育不良

诊断要点

矮小患儿中伴有透明隔缺失的视隔发育不良

小视神经,+ 异位垂体后叶,+ 透明隔缺失

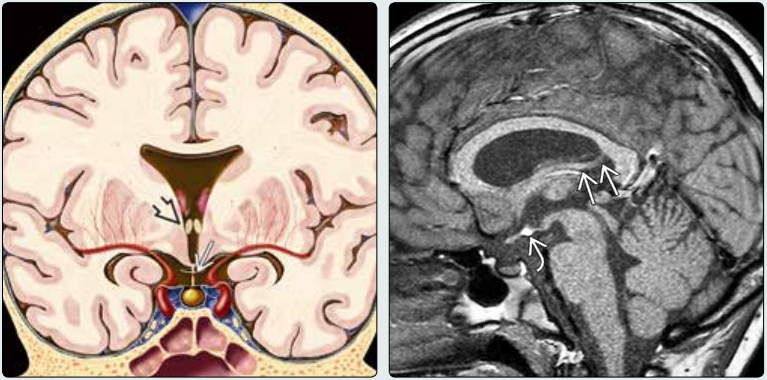

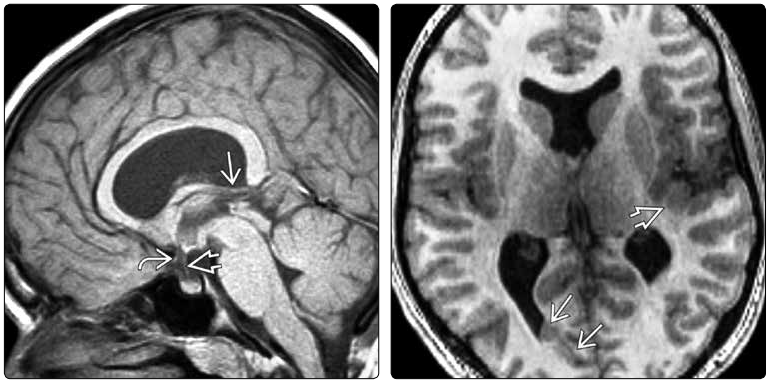

(左图)冠状切面示额角平坦,中线透明隔缺失。额角向下位于穹隆周围⇒,视交叉→细小。(右图)MR矢状位 T1WI 示透明隔缺失(穹隆低位→),垂体后叶异位↪。对于一个青少年来说垂体小,漏斗部未见显示

(左图)MR 冠状位T2WI FSE 示透明隔缺失,额角下缘→指向穹隆下缘。此例视交叉⇒大小正常,这也是视隔发育不良的常见病例。(右图)同一患者眶内段视神经水平 MR 冠状位 T2WI 示单侧视神经发育不良。右侧视神经→细小、视神经鞘小。左侧视神经↪正常

缩写

●视隔发育不良(SOD)

同义词

●De Morsier综合征

●Kaplan-Grumbach-Hoyt综合征

●鞍上发育不全

●视隔-垂体发育不全

定义

●不同程度的视神经发育不良、透明隔缺失、下丘脑

-垂体功能障碍

▫De Morsier(1956):介绍7例SOD。Hoyt(1978):介绍SOD伴垂体机能减退症

●一些学者认为SOD和前脑无裂畸形重叠

●SOD伴:视神经/视交叉、透明隔、垂体异常,+皮层发育不良

一般特征

●最佳诊断线索

▫透明隔缺失,视交叉细小

●位置

▫视神经,垂体,透明隔

●大小

▫视神经细小

▫垂体小伴有后叶异位

▫透明隔缺失

●形态

▫冠状位

●脑室平坦

●额角指向下

CT表现

●平扫CT

▫透明隔缺失。侧脑室扩张。横断位和冠状位成像显示骨性视神经管小

MRI表现

●T1WI

▫三方位成像可以确定所有表现

●透明隔缺失(残迹可能存在)

●额角平坦,额角下缘变尖

●视神经/视交叉细小(脂肪抑制像使视神经可视化)

●±垂体柄细、垂体前叶小

●±垂体后叶异位

●胼胝体、穹隆延续或中线穹隆融合

●胼胝体细

●海马变直

●±视神经发育不全/缺失

●±脑裂畸形

●±灰质异位,多微脑回

●T2WI

▫大脑镰缺失(尤其是前部)±髓鞘化低下

●增强T₁WI

▫±垂体后叶异位

▫MR动态示垂体前叶强化延迟

血管成像

●正常

成像推荐

●最佳影像方案

▫MRI

●推荐检查方案

▫蝶鞍/眼眶的冠状位、横断位薄层扫描。脂肪抑制或CISS/FIESTA/SPACE有助于视神经的观察

与视隔发育不良有重叠的综合征

●视-漏斗发育不良

●伴有间隔缺失的脑裂畸形

Kallmann综合征

●嗅神经缺失

●±视觉、间隔、垂体异常

前脑无裂畸形

●与SOD类似

▫很多人认为与SOD是同一疾病

独立的垂体后叶异位

●视交叉/视神经、透明隔间腔正常

一般特征

●病因

▫理论

中线发育缺陷(轻型前脑无裂畸形)

或继发于脑病变的视神经纤维退变

或脑发育过程中的血管中断(部分缺失)

孕6周时脑或视神经损伤

致畸剂:巨细胞病毒、抗癫痫药、酒精、妊娠期糖尿病

遗传学

▫多数是散在的

▫常染色体显性或隐性遗传。部分病例存在HESX₁基因突变

纯合子突变=全综合征

杂合子突变=轻型垂体表型

▫Arg53Cys置换导致HESX1失活,垂体前叶缺陷(不存在与散发SOD)

▫FGFR1、PROKR2 突变也有介绍

●相关异常

▫经常与其他脑异常相关

最常见的是脑裂畸形

外侧裂周围型多微脑回

中线畸形(胼胝体发育不全等)

眼部异常(缺失、无眼球、小眼球)

嗅束 / 嗅球发育不良

不完全海马旋转

▫伴视、间隔、额叶、中线、嗅觉缺陷的重叠综合征

分期、分级和分类

●孤立的视神经发育不全(ONH):仅有视野缺损;

智力和生长发育正常

●ONH 和间隔缺陷:与孤立型相同

●ONH 和间隔、垂体缺陷:可能有发育延迟

●完全的间隔缺如:预后发育差

●宫内或围产期损伤(特别是脑膜炎):也是视神经、视交叉和下丘脑缺陷的原因

直视病理特征

●视交叉 / 视神经小

●膝状体小或缺失

●穹隆柱(± 融合)走形于三脑室顶

●垂体、嗅叶发育不良

显微镜下特征

●视神经、视交叉有极少或没有髓鞘化的纤维

●膝状体(如果发现的话):无序的小神经元层

临床表现

●最常见的体征 / 症状

▫新生儿:低血糖惊厥、呼吸暂停、发绀、肌张力减低、持续的黄疸、男孩小阴茎

▫内分泌功能异常(60%):多种垂体缺陷

▫内分泌功能正常(40%):常有脑裂畸形、癫痫

●临床特征

▫视觉正常或色盲、视力丧失、眼球震颤、斜视

▫有或无智力低下、痉挛、小头畸形、嗅觉缺失

人群分布特征

●年龄

▫通常见于婴幼儿

▫在年轻母亲和第一个出生的小孩中更普遍

●性别

▫男 = 女

●流行病学

▫全球范围发病率为 1/50 000

▫视神经发育不全

60% 合并脑畸形(不仅仅是脑裂畸形),62%~88% 有垂体缺陷,30% 两者都有

25%~50% 合并透明隔缺失

▫视隔发育不全

75%~90% 合并脑畸形,45% 合并垂体缺陷

双侧视神经发育不全(70%)

自然病史及预后

●下丘脑和垂体危象,猝死(肾上腺)

●取决于相关脑和垂体畸形的严重程度

治疗

●激素替代治疗

关注点

●伴有透明隔缺失的矮小患儿应考虑到 SOD

读片要点

●视神经小 + 垂体后叶异位 = 透明隔缺失

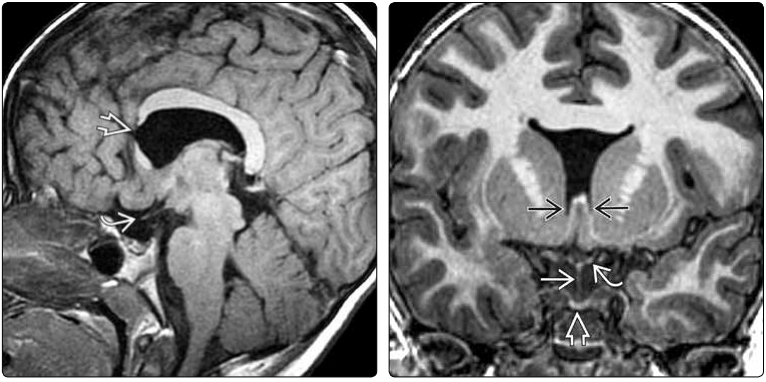

(左图)层厚 1mm 的横断位FIESTA MRI示:右侧视神经→眶内段极细。稳态磁化序列是评估视神经眶内段和颅内段的最佳序列。

(右图)层厚 1mm 的横断位FIESTA MRI示(同一患者):与正常的左侧视神经↪颅内段比较,右侧视神经→颅内段细小

(左图)一个年轻男孩的MR矢状位T1WI示胼胝体→拉伸、穹隆低位,提示间隔缺如。视交叉↪小,垂体漏斗⇒变细。

(右图)同一患者MR横断位T1WI示透明隔缺失、脑畸形,比如外侧裂周围型多微脑回⇒,柱状横形的灰质异位→,从右侧脑室枕角延伸至内侧枕叶皮层

(左图)MR 矢状位T1WI示膝部中断⇒和体部厚、变平的异常胼胝体。视交叉↪薄,垂体漏斗未见显示,垂体前叶极小。

(右图)同一患者MR 冠状位 T1WI 示视束↪、垂体漏斗→和前叶⇒小。额角下缘→沿穹隆弯曲

术语

大脑导水管局限性缩小

影像

侧脑室和第三脑室呈巨脑室,第四脑室形态正常

± 脑室旁间质水肿(失代偿性脑积水)

主要鉴别诊断

梗阻性脑室外病理学

▫肿瘤

▫Galen 静脉畸形

▫四叠体蛛网膜囊肿

梗阻性脑室内(导水管)病理学

炎症后胶质增生(导水管角质增生)

菱脑融合

病理

先天性导水管狭窄是胎儿脑积水的常见原因

导水管瓣膜和导水管分叉(Aqueductal fork)是病理亚型

临床要点

起病往往隐匿,从出生到成年的任何时候均可发生

诊断要点

尤其是有早产或脑膜炎的病史时,应考虑炎症后胶质增生(导水管胶质增生)

梗阻性赘生性肿块时,应仔细观察第三脑室后部、顶盖和被盖

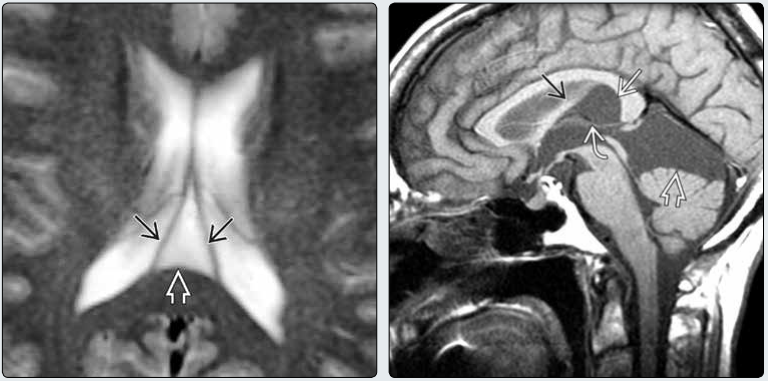

(左图)矢状切面示梗阻性脑积水,侧脑室及第三脑室明显扩张,胼胝体被拉伸(变薄),导水管→因远端梗阻而成漏斗状。第四脑室形态 正常,脑积水致第三脑室底疝↪形成。(右图)MR矢状位增强T1WI示导水管瓣膜→导致导水管近端、侧脑室及第三脑室扩张,而第四脑室正常

(左图)MR矢状位T1WI示导水管远端狭窄→导致侧脑室和第三脑室扩张、穹隆受压↪,而第四脑室形态正常。顶盖发育不良,增厚呈丘状融合⇒。(右图)MR矢状位T2WI示导水管远端狭窄致其以上扩张呈漏斗状→,顶盖轻度异常增厚。侧脑室和第三脑室扩张,而第四脑室形态正常

本文摘自《儿童神经影像诊断学》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

(抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额1名,获奖者免费获赠《儿童神经影像诊断学》实体书)

查看更多