查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

我们常说的“发烧”在医学上称为发热,是指机体在各种致热原的作用下,体温调节中枢发生功能障碍,体温升高或超出正常范围。根据研究,将上午体温>37.2℃、下午体温>37.7℃定义为发热。

导致发热的疾病有很多种,主要分为感染性疾病、非感染性炎症性疾病、肿瘤性疾病和其他疾病。

感染性疾病:由各种病原体如病毒、细菌、支原体等多种微生物引起的感染,均可出现发热。长期以来感染一直是引起发热待查的最主要的病因,以细菌感染占多数,病毒次之。

非感染性疾病:此类疾病在发热待查中所占的比例近年来有所上升,占20%~30%。例如,类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

肿瘤性疾病:各种恶性肿瘤均有可能出现发热。

其他:包括药物热、肉芽肿性疾病、栓塞性静脉炎、溶血发作、隐匿性血肿、周期热、伪装热等。

抗生素作为一种“治本”的药物,如果发热的“本”并不是感染性疾病,那么使用抗生素非但不能缓解发热,甚至有可能进一步引起药物的不良反应,从而造成病情的加重。

请记住:导致发热的原因有很多,不是所有的发热都是由感染引起的,不一定需要使用抗生素。

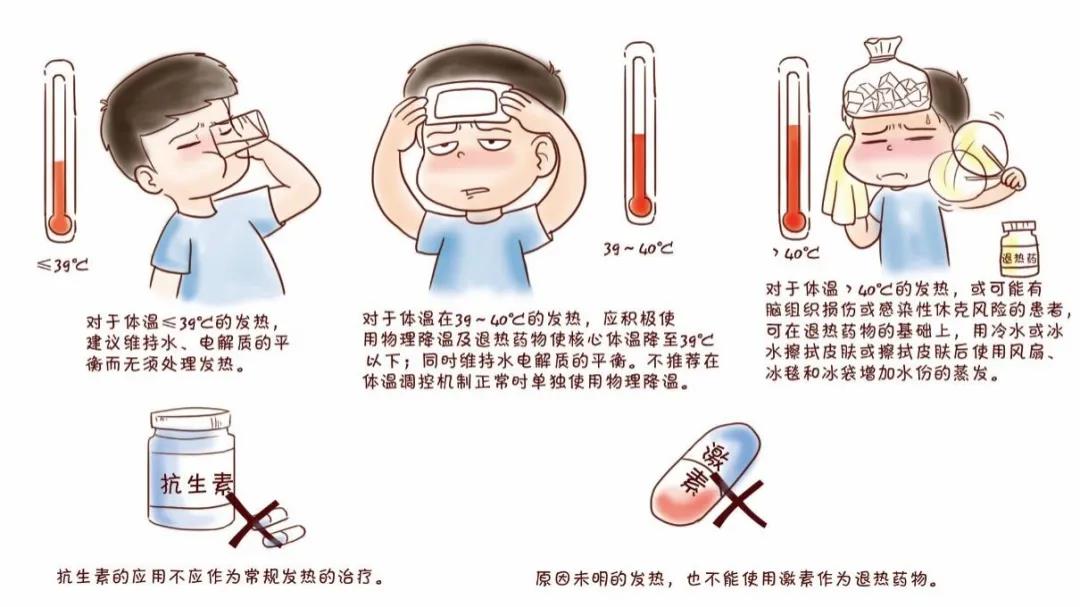

√对于体温≤39℃的发热,建议维持水、电解质的平衡而无须处理发热。

√对于体温在39~40℃的发热,应积极使用物理降温及退热药使核心体温降至39℃以下,同时维持水电解质的平衡。不推荐在体温调控机制正常时单独使用物理降温。

√对于体温>40℃的发热,或可能有脑组织损伤或感染性休克风险的患者,可在使用退热药的基础上,用冷水或冰水擦拭皮肤或擦拭皮肤后使用风扇、冰毯和冰袋增加水分的蒸发。

×使用抗生素。抗生素的应用不应作为常规发热的治疗。

×使用激素。原因未明的发热,不能使用激素作为退热药物。

解热镇痛药,也就是我们常说的“退烧药”,主要分为以下四类。

1.水杨酸类 代表药物有阿司匹林。阿司匹林在西方被称为“百年神药”,具有良好的镇痛、解热和消炎作用。

2.苯胺类 代表药物有对乙酰氨基酚,对乙酰氨基酚的解热效果类似于阿司匹林,但是镇痛效果较弱,无明显消炎作用。

3.丙酸类 代表药物有布洛芬。布洛芬常用于缓解各种原因引起的关节疼痛。

4.其他 包括芳基乙酸类、昔康类等解热镇痛药。

在使用上述药物的过程中切忌过量使用,因为这些药物都有一定的肝肾毒性。如对乙酰氨基酚使用过量时可能会引起中毒,造成严重的肝肾损害,而阿司匹林等药还会引起胃肠不适。

出现药物过量的原因有两个方面:一方面是上述药物大多为非处方药,有些人在使用时为了追求更快、更好的退热效果往往会根据自身“经验”加大剂量;另一方面,市场上销售的很多抗感冒药成分都大同小异,比如含对乙酰氨基酚的复方抗感冒药就超过30种,几种抗感冒药一起吃,使得同一成分的药物剂量叠加,导致严重的不良反应。因此,我们在使用抗感冒药时,一定要看清成分。

来源:人卫药学

查看更多