查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

肝内胆管弥漫性错构瘤于1918 年由Von Meyenburg 首先描述,故又称为von Meyenburg综合征(VMC)。特点是肝脏内多发的、大小均一的囊性病变,被纤维基质所包绕。胆道错构瘤的发病率约为1%~3%,一般无临床症状。常在体检行影像学检查或者手术探查时才发现,并容易误诊为其他肝内弥漫性病变。

发病机制:

胆管性错构瘤起源于内胚层,发病机制尚未明确。多发于肝内的毛细胆管和肝管之间,或胆管的分支部,与先天性发育障碍有关。VMC 在形成初期可直接与肝细胞索连接,也可与细胆管相交通,当胆管内压上升到一定程度,则与肝实质的连续性中断,肝实质及胆管双方成为不具交通的迷路样管道,以后上皮细胞的不断分泌和周围组织漏出液的滞留,随着不规则管腔的滞留液增多,最后渐渐成为球形以致发展为囊肿。

临床特征:

本病临床症状和体征不典型,部分病例表现为右上腹部进行性增大的肿块,肿块压迫周围脏器可引起胃肠道不适。从文献报道看,常为成年人因反复肝功能异常或因初步怀疑为肝脏占位性病变而就诊。少数病例因尸检偶然发现 。实验室检查:检查结果无特异性,部分病人可出现转氨酶、胆红素异常,但血AFP 和CEA一般正常。

病理特征:

肝内胆管性错构瘤在肝内的分布同样呈现多样性,病变可局限在某一肝段,也可涉及多个肝段,其中最常见为个肝段弥漫性分布。病理学特点肉眼观可发现较小、多灶性和散在分布于肝实质内,呈灰白色或暗绿色。镜下,病变多位于汇管区,可见胶原间质中有较多的小到中等大小的胆管增生,胆管常扩张,形态不规则,管腔中常含有胆汁或嗜酸性物质,胆管由单一低柱状或立方状上皮组成。

图1.胆道错构瘤(VMC)伴有弥漫性高回声病变和微囊 A: 肝脏解剖图 B:HE染色病理切片

超声特征:

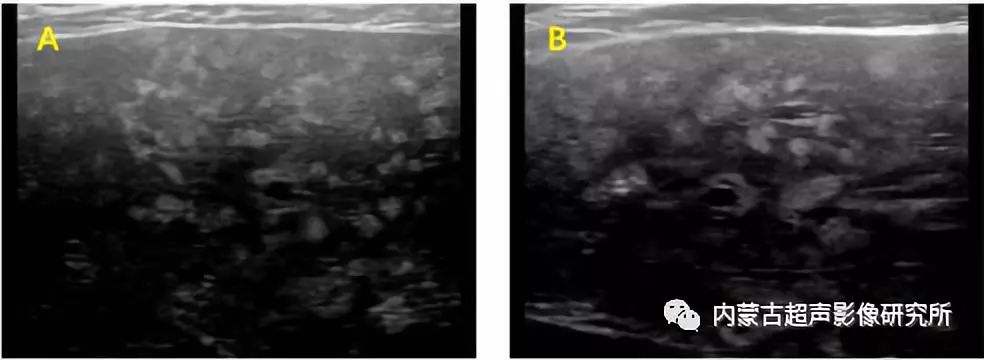

VMC的超声表现为多发的不规则厚壁小囊性病变,其边缘不如肝囊肿锐利、光整、清晰(图2)。有少数超声上仅表现为肝实质回事弥漫性增粗,则可能因为囊性病变过于弥漫及微小,常规凸阵探头难以显示,仅表现为肝实质回声的不均匀,更换使用线阵探头提高分辨率,则有可能显示微小的囊性结构(图3)。

图2.胆道错构瘤(VMC)伴有弥漫性高回声病变和微囊的超声声像图(凸阵探头,3-5 MHz)

图3.胆道错构瘤(VMC)伴有弥漫性高回声病变和微囊的超声声像图(线阵探头,5-12 MHz)

部分单管错构瘤在超声上表现为同时合并多发高回声小结节,可能是由于部分囊性病变过于微小,超声难以显示其内的无回声,仅能显示囊壁的界面,且单管错构瘤周围有纤维组织包绕,囊壁较厚,以上原因可能导致部分病变显示为高回声小结节。该病的另一超声特点是肝内多发点状强回声伴彗星尾征(图4)。

图4.胆道错构瘤(VMC)伴有多发点状强回声伴彗星尾征的超声声像图(凸阵探头,3-5 MHz)

VMC的其他影像学表现:

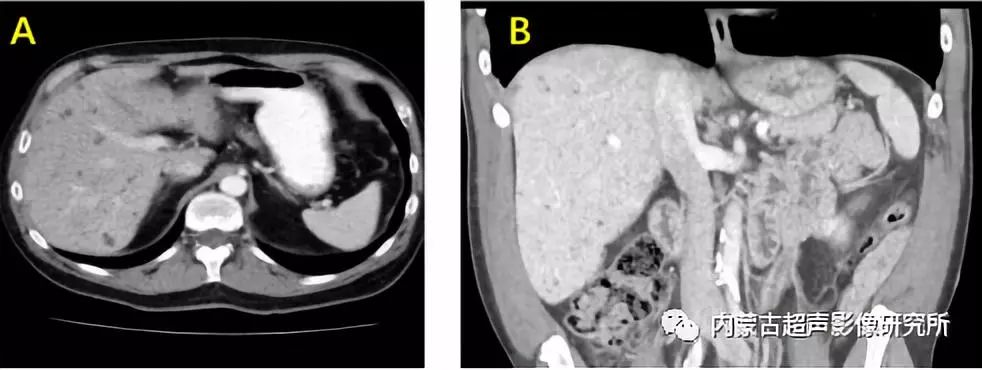

影像学检查多发性胆管错构瘤在影像学上有一定的特征性表现。CT 平扫主要表现为肝内多发性的、低密度的囊状病变灶,病灶直径小于1.5 cm,增强CT 表现为无强化(图5)。

图5.胆道错构瘤(VMC)伴有弥漫性低密度微囊的CT声像图

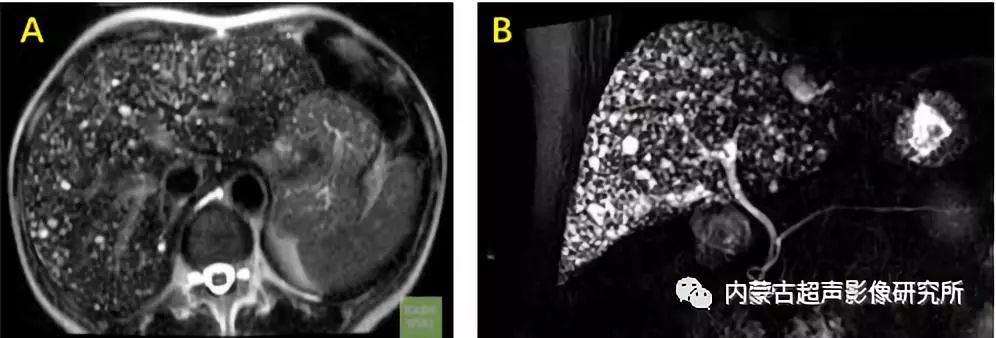

MRI:T1WI 中病变的信号低于肝实质,T2WI病灶显示清楚,呈明显的高信号,信号强度均等、边界清楚(图6)。增强扫描时部分病灶出现环状强化。

图6.胆道错构瘤(VMC)伴有弥漫性高信号微囊的MRI声像图(T2WI)

鉴别诊断

此病的超声检查结果和CT检查结果均缺乏特征性表现,不能作为诊断此病的依据。因此,MRI检查是诊断本病的金标准。但需要与肝囊肿、多囊肝、Caroli氏病、转移瘤等疾病进行鉴别。胆管错构瘤的病灶形态不规则,多数病灶的边缘不清晰、不锐利,在钆对比剂动态增强扫描早期及延迟期可出现薄壁强化,囊性病灶与胆管树无交通。

此外,对于有肝外恶性肿瘤的患者,有时候诊断可能会比较困难。胆管错构瘤造成的肝损害不典型,可能类似肝内转移灶。因此,患有原发性肝外恶性肿瘤的患者,当CT 或MRI 检查提示肝内出现单发或多发的病变时,不管大小和分布是否均匀,在诊断上都应该想到胆管错构瘤的可能。

作者:作者:赵冉冉、王淑敏、王金锐

文章首发自内蒙古超声影像研究所(账号主体:鄂尔多斯市中心医院)

查看更多