查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:刘佳丽1 詹 申2 综述 李贵森1 审校

DOI:10.3969/j.issn.1006-298X.2025.03.016

[基金项目]四川省中央引导地方科技发展专项项目(2023ZYD0170)

[作者单位]1电子科技大学医学院 四川省人民医院肾脏内科(成都,610072);2北京市海淀医院(北京大学第三医院海淀院区)肾内科

摘 要 带隧道和涤纶套的透析导管(TCC)是血液透析患者的重要血管通路。临床操作者应充分了解导管结构设计与功能,有利于临床合理选择及应用。本文主要介绍TCC的结构设计与功能,包括材料、涂层及管身结构等。目前仍难以推荐某种特定样式的TCC用于血液透析患者,临床操作者选择和应用导管时更应重视其综合性能。

关键词 血液透析 带隧道和涤纶套的透析导管 结构设计功能

LIU Jiali1,ZHAN Shen2,LI Guisen1

1Schoolof Medicine, University of Electronic Scienceand Technology of China, Department of Nephrology, Sichuan Provincial People′s Hospital,Chengdu 610072, China2Department of Nephrology,

Beijing HaidianHospital,Beijing Haidian Section of Peking University Third Hospital,Beijing 100080, China

ABSTRACT Tunnel-cuffed catheter (TCC) is an important vascular access for hemodialysis patients. A full understanding of the catheter structural design and function by the clinical operator is conducive to rational selection. The article mainly introduces the TCC materials, coatings, and body structures. Currently, TCC material is mainly carbonate polyurethane, and optimized polyurethane copolymer is the direction of development. Among catheter coatings, antibiotic-coated and silver-coated catheters both reported inconsistent results, and micropatterning maybe an exploratory direction to improve the surface characteristics. Catheter tips come in a variety of forms, while symmetric tip likely perform better than stepped and bifurcated tip. The design of side holes is controversial, strategies of size, shape, and arrangement are still being explored. After reviewing literatures, it is still difficult to recommend a particular TCC for hemodialysis patients, and clinical operators should pay more attention to the catheter comprehensive performance when applying.

Keywords hemodialysis tunnel-cuffed catheter structural design function

带隧道和涤纶套的透析导管(TCC)是血液透析患者重要的血管通路。2019年美国肾脏基金会肾脏病预后质量倡议(NKF KDOQI)《血管通路临床实践指南》提出,临床选择血液透析导管应由操作医师根据其临床判断及经验自行决定[1]。因此,临床操作者对TCC的认知程度可能影响其选择。本文主要介绍TCC的结构设计与功能,包括导管材料、涂层、管身结构等,以期为操作者选择及应用TCC提供理论参考。

硅胶材质柔软,生物相容性良好,对血管内壁机械刺激小。为获得径向支撑力,硅胶导管较聚氨酯导管管壁厚,置管需要更大的撕脱鞘辅助。并且硅胶导管在皮下隧道内易扭曲,破裂发生率高于聚氨酯导管[2]。因此,目前硅胶材质的TCC相对较少,如DualCath、Permcath及Mahukar。其中,DualCath是单腔导管,置管操作相对复杂;Permcath及Mahukar为双腔导管,内径较同类型聚氨酯导管小,血流量相对较小。对于血液透析的儿童患者,其血流量要求较小,硅胶导管良好的生物相容性及对血管内壁的保护作用值得优先考虑。

聚氨酯材料兼备支撑力及热塑性,弯曲不易打折、管腔不易塌陷,并且在人体温度下变得相对柔软。与相同尺寸的硅胶导管相比,聚氨酯导管的内径更大以保障更充足的血流量。同时聚氨酯容易与多种材料黏合,是目前无隧道和涤纶套透析导管(NCC)的主要材质。聚氨酯聚合物是通过纳米技术或化学修饰等方式获得的优化共聚物,如聚碳酸酯聚氨酯,其生物相容性更好,热塑性更强[2],是目前TCC的主要材质。不同的聚氨酯聚合物较聚氨酯有更好的生物性能、化学特性或机械强度,逐渐应用于各类生物医学材料,如伤口敷料、血管移植物等[3],也是TCC材料的发展方向。

置入血管后,短时间内导管表面会附着细菌,并逐渐形成细菌微菌落及生物膜,而生物膜、纤维蛋白鞘及血栓之间则相互促进及依赖[4]。导管涂层可能有助于解决导管相关性血流感染(CRBSI)、纤维蛋白鞘及血栓形成,主要包括抗生素涂层、金属涂层及肝素涂层。

导管涂层抗生素包括利福平、米诺环素等,但其能否有效减少CRBSI的结论并不一致。一项前瞻性对照研究显示利福平及米诺环素涂层可明显减少CRBSI及导管细菌定植[5]。Matthew等[6]报道的荟萃分析结果与之一致,但研究对象并非血液透析患者。而另一项Meta分析共纳入29项试验,涉及2886例血液透析患者,结果显示导管抗生素涂层并未明显降低CRBSI[7]。此外,以上研究中导管均为NCC,留置时间有限,目前尚无抗生素涂层TCC在血液透析患者中长期应用的证据,因此其抗菌寿命值得思考。并且,长时间留置抗生素涂层导管是否会增加耐药风险也存在争议[8-9]。也有报道显示,抗生素涂层NCC在重症监护患者中才有明显获益,因此并不推荐常规环境使用抗生素涂层导管[10]。

金属涂层包括金、银、铋等。银离子可抑制细菌生长及生物膜形成,是最常用的金属涂层。体外实验结果显示,银涂层可减少导管细菌定植及血小板黏附[11],但在临床研究报道中结果并不一致。Bambauer等[12]对银涂层导管在血液透析患者中的应用进行了系列报道,研究结果显示,银涂层导管细菌定植率明显低于无涂层导管,且纤维蛋白鞘及血栓形成也明显减少,患者体内银浓度明显升高,但未达中毒水平[13]。而后该作者纳入更多评估因素对以上研究再次回顾分析,结果发现银涂层导管较非涂层导管细菌定植并无明显减少(52% vs 55%)[14]。此外,其他多个临床研究也未表明银涂层导管有明显优势[15-16],并且有报道约4%患者对银涂层导管过敏而移除导管[16]。近年来,银涂层导管在血液透析患者中的应用报道较少。Bard有两款非洗脱磺胺嘧啶银涂层Hemosplit导管及Hemostar导管,Covidien也开发了一款银离子涂层导管(SI Palindrome),但目前尚均未见临床应用报道。

肝素涂层是肝素以共价键、离子键等方式与导管结合,通过肝素抗凝、负电荷排斥、聚乙二醇链形成水性隔离层等机制发挥抗血栓、抗黏附作用。Heparin Palindrome导管及Decathlon Gold导管表面及腔内均有肝素涂层,两者在血液透析患者中的临床研究表明可以减少纤维蛋白鞘,部分研究结果也显示CRBSI减少,但导管总体通畅时间无明显改善[17-19]。因此,还需不断探索导管涂层的新思路,进一步改善其抗菌抗凝功效。

有学者提出将肝素序列与丝蛋白共价连接形成肝素融合蛋白,体外实验表明,此融合蛋白结合导管稳定性更强[20]。而依诺肝素与银纳米颗粒结合导管则具备双重效力,抗凝活性较普通肝素涂层增加2倍,且可抑制多种细菌生长[21]。此外,微/纳米技术可通过改变物体表面物理形状,获得类似自然界中鲨鱼皮、荷叶等仿生超疏水结构达到抑菌抗黏作用。May等[22]将NCC鲨鱼皮样微结构工艺化后进行体外实验,结果显示血小板黏附及纤维蛋白鞘分别减少86%及80%,细菌定植减少70%。

TCC管腔包括单腔及双腔。两个分离的单腔导管如Tesio、DualCath;双腔导管则管腔中间有隔层如Palindrome、HemoStar。既往报道,单腔、双腔导管血流量及并发症并无明显差异,但单腔系统置管操作程序更烦琐,因此双腔TCC导管更具优势[23]。三腔导管如Mahukar NCC,可在血液透析基础上利用第三腔实现输液、采血等操作,但可能增加CRBSI的风险[24]。因此,三腔NCC通常在重症监护环境中使用,而常规血液透析患者尚无三腔TCC报道。

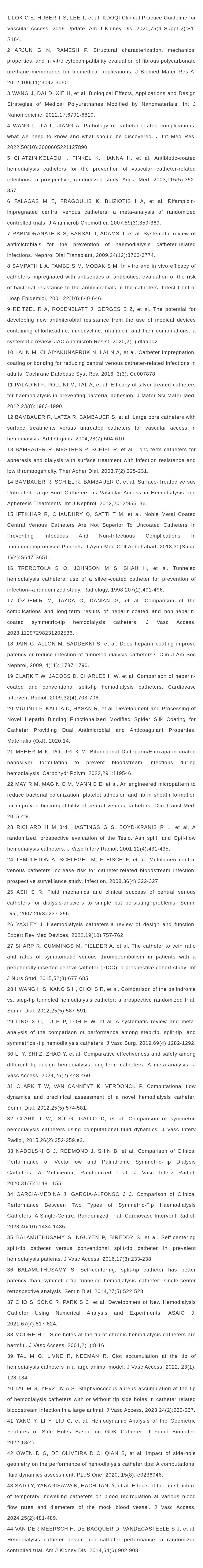

导管管腔横截面涉及导管体积、表面积及周长等参数,体积/表面积决定了血流剪切速率,比值越大,剪切速率越小,血流阻力越小,而周长越大则损伤中心静脉的风险越大[25]。近年来,临床应用的TCC导管管腔横截面包括并排双圆形、双“D”形、同轴圆形(图1),其中同轴圆形导管,同周长时体积/表面积最小,血流阻力更高,因此没有被推广[25]。并排双圆形较双“D”形更易获得层流血流,但其导管周长更大[26]。综合以上因素,双“D”形导管目前应用最广泛。

图1 管腔横截面形态

A:并排双圆形;B:双“D”形;C:同轴圆形

目前国内市售的成人TCC导管尺寸大多数为14.5 Fr,外径约4.78 mm,可以提供350~500 mL/min的透析血流量。导管外径越大,血流量越大,但中心静脉损伤风险也增加。研究报道,导管外径与中心静脉直径比值超过0.33,血栓发生率明显增加,超过0.45则血栓风险增加13倍[27]。因此,有学者认为在保障导管功能基础上,应尽量降低导管外径与中心静脉直径比值,最大限度保护中心静脉。目前Bard开发的Glidepath导管有较小尺寸,如7.5 Fr、10 Fr及13 Fr,国内尚无市售。因此,14.5 Fr导管并不是所有患者的默认选择,手术医师置管前需谨慎评估中心静脉,且导管外径与中心静脉直径比值可能是选择导管尺寸的有效考量。

阶梯式、分叉式及对称式尖端 TCC管腔内血流为层流,而动脉端及静脉端的血流则较复杂,且明显受尖端结构设计的影响。阶梯式尖端,如HemoStar,动脉及静脉腔前后相差2~3 cm,此类导管反接时再循环较高;分叉式尖端,如HemoSplit,动脉和静脉腔尖端独立且分离,可以减少再循环;对称式尖端,如Palindrome,两侧管腔对称,中间有隔层分离,再循环较低,且导管反接时再循环也无明显增加[28]。一项纳入了988例患者的荟萃分析比较了以上三种尖端设计的导管安全性及有效性,结果发现,三种尖端导管血流量及CRBSI方面无显著差异,血栓发生率也无明显差异,但对称式导管尿激酶用量更少;阶梯式导管血液再循环发生率较高,而对称式导管更优[29]。另一项纳入2 617例患者的Meta分析也表明,三种尖端导管通畅率、CRBSI发生率及患者全因死亡率均无显著差异,但对称式导管在血流量及再循环方面表现更佳。除了功能性评价之外,置管难易程度及导管经济成本也被纳入考量,其中对称式导管置管操作更容易,但其成本也更高[30]。

螺旋对称式及锥形对称式尖端 Palindrome是经典的对称式尖端导管,而近年来逐渐推出了螺旋对称及锥形对称式尖端导管。Vector Flow导管尖端以螺旋对称结构为特点,血流进出导管时以螺旋状三维模式过渡,而螺旋状血流可降低对血管壁的冲击力[31]。与非螺旋对称尖端比较,螺旋对称结构诱导的血小板活化及血流分离更小,此现象有利于减少血栓形成[32]。研究显示,Vector Flow导管具有良好的通畅率及透析充分性[33]。此外,有模型实验将螺旋结构加入分叉式导管中,结果发现,其再循环也显著减少[31]。而Glidepath 导管则是锥形对称式尖端,且双腔之间中空可通过导丝,该结构在导管置入过程中具备操作优势,但会加重尖端血流分离,特别在反接导管时[32]。比较Vector Flow与Glidepath 两种导管,随访1年发现,两者CRBSI及通畅率无明显差异,均可获得较好的透析充分性(Kt/V1.6~1.7),并始终保持血流量>300 mL/min[34]。

自定义弯曲分叉式及喷嘴形尖端 有学者尝试探索自定义弯曲分叉式及喷嘴形尖端导管,前者动脉端与静脉端不对称分裂,两端呈向内弯曲的弧形,避免尖端接触并刺激血管内壁。经对比分析,自定义弯曲分叉导管较传统分叉式导管6月通畅率更高,但导管总体通畅时间及血流量无明显差异[35];而与对称式导管比较,两者透析充分性及血流量无差异,但自定义弯曲分叉式导管3月通畅率更高[36]。以上研究均为单中心小样本回顾性研究,且随访时间有限。因此,自定义弯曲分叉式导管是否具备临床优越性还需进一步证实。而喷嘴形尖端导管目前只有模型实验报道,其尖端呈对称式喷嘴形状,实验结果显示该导管可保持与Glidepath及Palindrome导管类似的血流量,而再循环明显降低;同时,该实验以血液损伤指数(BDI)来定量血小板剪切力负荷从而预测血栓形成的概率,结果发现喷嘴形导管BDI最低,意味着其形成血栓的风险最低[37]。目前尚无此类导管市售及其临床应用报道。以上所述TCC导管尖端设计如图2。

图2 TCC导管尖端设计

A:阶梯式尖端;B:分叉式尖端;C:对称式尖端;D:螺旋对称式尖端;E:锥形对称式尖端;F:自定义弯曲分叉式尖端:G:喷嘴形尖端

TCC侧孔的存在及设计尚存在争议。侧孔允许更多血流进入,提高了导管血流量,可为尖端堵塞的导管提供备用通道[26]。但同时侧孔也是导管并发症的影响因素。部分导管侧孔是机器钻孔而表面粗糙,且侧孔会加速封管液流失[38],同时,侧孔周围湍流现象及剪切力也更加显著[4],以上情况都使血栓及细菌更易附着。此外,在血液透析过程中导管侧孔可能吮吸及冲击静脉而损伤血管壁[38]。Tal等将无侧孔的Pristine导管与有侧孔的palindrome及Glidepath导管相比,结果发现有侧孔的导管细菌定植、血栓形成均明显增加[39-40],但研究中参与对照的导管除了侧孔,其尖端结构也并不一致。由于,TCC主要功能是保证充足的血流量,目前大多数TCC是有侧孔的,但侧孔大小、数量、形状、排列等并不统一。

Yang等[41]比较不同侧孔的导管模型发现,椭圆形侧孔剪切力小于圆形侧孔,并且与线性排列比较,平行排列再循环率更低。进一步分析侧孔数量和面积,Owen等[42]发现,两个平行排列且面积中等(约9.62 mm2)的椭圆形侧孔更有优势。同时,有研究报道延长侧孔与管尖的距离可以更好减少再循环,特别是反接模式下[43]。此外,研究结果显示,与机器钻孔的导管相比,激光切槽制孔的导管尿激酶用量明显减少[44]。

TCC结构和设计的研究报道部分结论并不一致,尤其是临床研究,这可能与随访时间、评估标准等研究方法不同有关,也可能受手术操作、导管维护等因素影响。因此,目前仍然缺乏足够的客观证据支持或推荐某种样式的TCC用于血液透析患者。此外,导管结构涉及多方面内容,单纯强调TCC的某种特性尚不足以应对临床需求,导管综合性能更值得被重视。

TCC结构及功能仍需不断优化,改良具备抗凝、抗菌、抗黏等多重功效的TCC表面特性,开发对不同心房形态适应性更强的特定尖端等内容或许是探索方向。同时,临床研究设计中前瞻性随机对照尤为重要,且需要更严谨地随访及明确的终点来评估导管结局,从而获得更有效的临床证据。

来源:《肾脏病与透析肾移植杂志》

查看更多