查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

随着21世纪人口老龄化进程的加速,压力性损伤的高危发病人口基数不断增长,压力性损伤因其疾病的病程长、治疗难度大、周期长、家属及病人知识普及性差等问题逐渐成为临床的“疑难杂症”,本案例通过以专科护士为主导的链式管理模式的构建和延伸,实现医疗体之间的信息共享、合作共赢,不断增加病人的满意度,做到群众满意、社会满意。

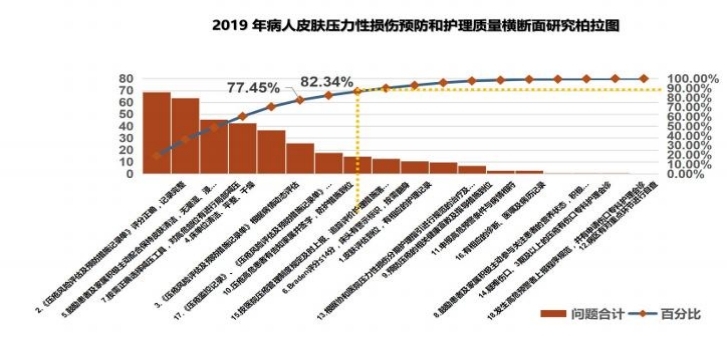

为积极响应国务院颁布的《健康中国2030规划纲要》《全国护理事业发展规划(2016—2020年)》《进一步改善医疗服务行动计划(2018—2020年)》等健康事业规划纲要,2019年,我院针对住院患者2期及以上压力性损伤患者现状展开调查工作,发现2期及以上压力性损伤的发生率为0.06%,高于福建省和全国平均水平,相较于2017年和2018年也有明显上升(表1)。同时,针对2019年病人皮肤压力性损伤预防和护理质量进行了横断面调查(表2),运用柏拉图和二八定律分析(表3),发现“按需正确选择减压工具,记录完整”等7个条目为主要因素(表4),进行头脑风暴分析得出“缺乏监管”“缺乏培训”“流程不完善”“护士健康宣教不到位”四个因素为影响发生压力性损伤的住院患者护理质量真因。针对以上真因,以链式管理模式为框架,拟定措施。

表1 2期及以上压力性损伤发生率比较

表2 2019年病人皮肤压力性损伤预防和护理质量横断面调查

表3 2019年病人皮肤压力性损伤预防和护理质量进行横断面研究柏拉图

图1 以专科护士为主导的压力性损伤的链式管理模式

第一,建立四级监控管理架构。伤口造口小组成立以护理部为主导的四级监控管理架构,①由护理部负责区块统筹;②由专科小组负责压力性损伤专科建设;③各病区的护士长和专科联络员负责基层管理;④由责任护士负责临床护理工作。同时,利用每月/次的病房质控、每季度/次的院内质控、每半年/次的全院横断面调查及时发现存在的问题。见图2-3。

图2-3 压力性损伤季度院内质控与横断面检查

第二,建立完善的专科制度流程。伤口造口专科小组参考各项国际指南和行业标准,2020—2021年相继完善的《压力性损伤分期指南》《压疮报告安全指引流程》等多项专科指南、制度和操作流程。见图4。

图4 压力性损伤护理制度、流程和指南

同时,专科小组也和医院信息科合作构建了压力性损伤风险评估和高危预警上报电子化平台,简化工作流程,实现文书工作无纸化,同时也实现了各病区信息共享,便于专科小组实时对高风险病人的评估预警信息进行监督审查,及时实施整改。见图5-6。

图5 压力性损伤护理电子化Braden评估平台

图6 压力性损伤高危上报审核系统

对于临床护理工作中遇到的疑难病例,专科小组通过建立压力性损伤联络群提供在线指导、现场护理会诊等形式,为临床护理工作保驾护航。见图7。

图7 压力性损伤院内在线指导和现场护理会诊

第三,组建专业化的人才队伍。专科小组参与全球性“伤口/皮肤护理HEAL教育项目”,通过举办福建省继续医院教育项目等活动,利用工作坊、培训讲座等形式促进造口伤口皮肤护理“同质化”发展。合计培训院内专科护士66人,国际伤口专科护士9人,为专科发展储备了骨干力量。见图8。

图8 压力性损伤福建省继续教育项目、院内培训、工作坊

第四,提供出院患者的延续护理。通过向病人及家属免费发放专科小组编著出版的《现代伤口造口专科护理手册》等材料,提高疾病认知,加强护理依从性。见图9。

图9 压力性损伤疾病科普材料

同时,开设独立性门诊方便出院患者进行伤口护理。对于居家护理的病人,利用线上随访的形式提供远程指导,减少再住院率。见图10。

图10 开设伤口造口门诊

2期及以上压力性损伤的发生率逐年下降。案例实施以来,我院2期及以上压力性损伤的发生率逐年下降(表5),直至2022年第一季度,数据与国家中位数水平逐步看齐,同时通过卡方检验可以看出,2019-2021年间全院2期以上压力性损伤发生率的差异有统计学意义(P<0.05)(表6),措施卓有成效。2019—2022年第一季度2期及以上压力性损伤发生率见表7。

表5 2019—2021年全院2期以上压力性损伤的发生率

表6 2019—2021年全院2期以上压力性损伤发生率

表7 2019—2022年第一季度2期及以上压力性损伤发生率

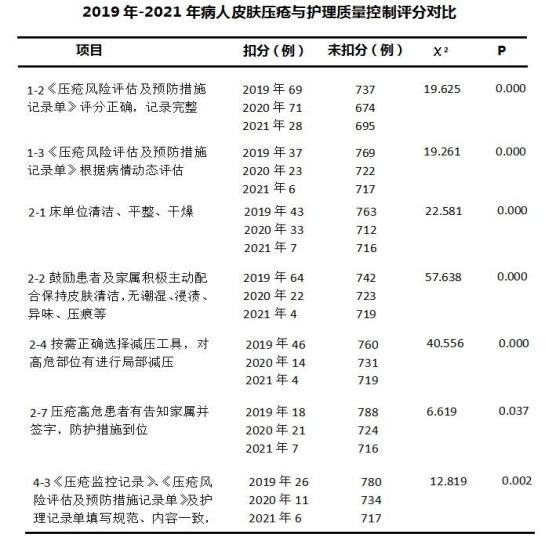

压力性损伤病人临床护理质量提升。措施实施前后,将影响压力性损伤临床病人的7个因素的2019—2021年横断面数据进行卡方检验,2019—2021年病人皮肤压疮与护理质量控制评分的差异有统计学意义(P<0.05)(表8),构建实施的压力性损伤链式管理模式能有效提升压力性损伤临床护理质量,有推广价值。

表8 2019—2021年病人皮肤压疮与护理质量控制评分比较

在措施实施过程方面:(1)推广成熟的以专科护士为主导的压力性损伤链式管理模式。将我院成熟的以专科护士为主导的压力性损伤链式管理模式推广至基层医院,实现共同进步。(2)协助基层医院培养专科人才。面对基层医院伤口造口专科人才薄弱的情况,专科小组通过线上线下理论授课培训、培训基地现场技术示范培训、下基层进行现场技术要点指导等形式协助基层医院培养专科人才超110人次/年。见图11。

(3)基层养老机构帮扶。面对基层养老机构的照护人员以及老人开展压力性损伤相关知识的授课和预防措施的技术指导,提高养老机构的照护能力,降低压力性损伤发生率。见图12。

图12 医院在继承养老机构开展压力性损伤专科培训班

(4)微信远程会诊。利用微信开展远程会诊服务,让居家护理的病人享受到线上便捷的会诊咨询,使得居家病人也能得到专业护理指导。见图13。

图13 医院专科小组为居家护理的病人提供远程会诊服务

(5)基层医院义诊活动。专科小组以“世界压疮日”为契机,深入基层医院开展义诊活动,提供压力性损伤健康教育知识咨询和现场指导,提升基层医院的专科理论水平和实践能力。见图14。

图14 医院在养老机构医院进行压力性损伤现场技术指导

医联体辐射成效显著。截止至2021年,我院伤口造口小组的合作基层医院覆盖泉州、福清、龙岩等地区超26家,基层养老机构>5所,为基层医疗机构培训专科护士>736人次,举办下基层帮扶、义诊活动>10次,远程会诊压力性损伤疑难病例>475例,做到了病人、群众、社会三方满意。

基层医院压力性损伤病人护理质量提升。联合基层医院对压力性损伤病人的临床护理质量进行抽检,发现在医联体建立前后压力性损伤风险评估率、压力性损伤风险评估的正确率、高危病人预防措施的规范率均有上升(表9),医联体建立前后基层医院压力性损伤评估和护理措施的落实情况差异有统计学意义(P<0.05)(表10)。数据表明,帮扶措施卓有成效。

表9 医联体建立前后基层医院压力性损伤评估和措施落实情况比较

表10 医联体建立前后基层医院压力性损伤评估和护理措施落实情况比较

本案例通过将成熟的以专科护士为主导的压力性损伤的链式管理模式在基层医院进行推广,联合基层医院共建压力性损伤医联体,提升了基层医疗机构对于压力性损伤病人的护理质量,实现了区域医疗护理技术合作共享,带动基层医院专科建设高质量发展的同时,保障了基层医疗机构中的压力性损伤病人的临床护理水平,加强了基层医疗机构护理人员对于压力性损伤病人的风险防控的意识和实施风险预防行为的依从性,规范化基层压力性损伤病人的临床护理措施,降低区域2期及以上压力性损伤病人的再住院率,缩短压力性损伤病人平均的愈合时间。

在案例实施的过程中,因为地域、人力资源、时间等限制,医联体辐射的范围有限,帮扶的病人数量和区域仍然有局限性,下沉深度未普及社区等基层医疗机构,未充分开发社区等基层医疗机构的主观能动性,在下一阶段的工作中,我院专科小组也将从社区机构进行着手,将规范化的压力性损伤链式管理模式下沉至社区等医疗机构,惠及更多的基层民众,积极切合居家养老的国情需要,积极推动家庭专科照护等基本医疗服务,优化居家护理的压力性损伤病人的护理条件和护理技术,为更多的患者提供有温度的压力性损伤的专业护理服务。

本案例以提升压力性损伤病人护理质量为目标,联合基层医疗机构共同构建压力性损伤区域医联体,通过举办压力性损伤福建省继续医院教育项目培训班,借助远程互联网的技术,实现线上线下理论授课培训,同时利用培训基地现场技术示范培训、下基层进行现场技术要点指导等形式提升基层医疗机构护理人员压力性损伤医疗护理水平,规范基层医疗机构的护理人员对于压力性损伤风险评估、风险预警、护理照护行为,实现区域医疗机构共同发展。

福建医科大学附属协和医院是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的大型三级甲等综合性医院,跻身“亚洲华人地区最佳医院百强”“中国·东盟最佳医院百强”“全国医院综合实力百强榜”“中国医院科技影响力百强榜”“中国医院竞争力·顶级医院百强榜”“转化医学全国五十强”。拥有8个国家临床重点专科、4个福建省高水平临床医学中心、23个福建省临床重点专科、5个省级重点实验室。CMI值居全国前列,福建省首位。

图15 医院外景图

我院护理团队各院区合计护士2114人,具备优秀的科研能力和临床护理水平,在中国医院科技量值排名全国45名,一人荣登全国护理学领域专家学术影响力百强榜。伤口造口专科小组成立于2015年,伤口治疗中心年治疗量超21047人次,专科年会诊量超3256人次,院外年会诊量超885人次,2021—2022年团队相继获得“2022公立医院质量管理金鼎奖”“第七届改善医疗服务行动全国医院擂台赛百强案例”“第六季中国医院管理奖-学科管理组区域优秀奖”。

查看更多