查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本期作者:张小帅 江倩

酪氨酸激酶抑制剂(TKI)可选择性地阻断ATP与BCR-ABL激酶结合,有效地抑制BCR-ABL激酶底物中酪氨酸残基的磷酸化,使该酶失活,进而阻止了下游一系列的信号传导,引起BCR-ABL阳性的细胞凋亡。

目前,国内上市的多种TKI均具有较好的抗肿瘤活性和安全性,本篇主要简述各种TKI药物的特点及选择原则。

第一代TKI,可选择性作用于BCR-ABL激酶通路,对c-KIT、PDGFR等激酶通路也有抑制作用。

长期随访研究显示,一线接受伊马替尼治疗的CML慢性期患者10年总体生存(OS)率可达80%~90%,相较于既往羟基脲、白消安、α-干扰素和(或)阿糖胞苷等治疗,显著改善了其生存预后。对慢性期患者的推荐剂量为400 mg,一日1次,加速/急变期患者推荐600~800 mg,一日1次。

无绝对禁忌证,相对安全,多数不良反应为轻、中度,且往往随时间的推移或短暂停药而解决。

常见的血液学不良反应包括中性粒细胞减少、血小板减少和贫血,非血液学不良反应包括体液潴留、骨骼肌疼痛或痉挛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肝酶升高和肾小球滤过率下降等。

第二代TKI,对BCR-ABL激酶活性有更强的选择性,可抑制对伊马替尼耐药的BCR-ABL突变型的激酶活性,同时还能抑制c-KIT和PDGFR激酶活性。

适用于有停药追求的年轻慢性期患者、中高危慢性期和加速期患者的一线治疗,以及伊马替尼不耐受或治疗失败的慢性期或进展期患者。

老年、有心脑血管病史、糖脂代谢或肝功能异常患者,不宜首选尼洛替尼。

推荐剂量:新诊断患者600 mg,一日1次,分2次;因治疗失败而转换治疗患者 600~800 mg,一日1次,分2次。

作为二线以上治疗,对于老年人、有心脑血管病史、糖脂代谢或肝功能异常,可在有效管理基础疾病和严密监测下使用≤600 mg,一日1次,上述情况以及血细胞严重减少的患者也可考虑减量用药(如300~450 mg,一日1次)。

第二代TKI,可显著抑制BCR-ABL、SRC、c-Kit和PDGF-β等激酶活性。

达沙替尼可以通过血脑屏障杀灭中枢神经系统的白血病细胞。

推荐用量:慢性期 100 mg,一日1次,进展期(加速/急变期) 100~140 mg,一日1次,对于老年人、血细胞严重减少或具有肺部等共存疾病的患者也可考虑初始减低剂量(如50~80 mg,一日1次),待血象改善或可以耐受后提高剂量,老年人最低剂量为20 mg,一日1次。

是我国自主研发的第二代酪氨酸激酶抑制剂。FESTndⅢ期临床试验显示,相较于伊马替尼,氟马替尼有更高、更快、更深的分子学反应。在安全性方面,氟马替尼和伊马替尼有相似的血液学毒性。

其他方面的不良反应,如伊马替尼常见的水肿、皮疹以及肌炎等,氟马替尼表现更优。氟马替尼主要不良反应是腹泻,一般发生在早期,而且级别较低,持续时间较短。

总体来说,与伊马替尼相比,氟马替尼是一个高效低毒的新一代靶向药物。

适用于慢性期患者。一线治疗,推荐用量:600 mg,一日1次。伊马替尼耐药或不耐受患者,400~600 mg,一日1次。

是我国自主研发的第三代酪氨酸激酶抑制剂,可与ATP竞争性结合BCR-ABL酪氨酸激酶区域,从而抑制其活性,对T315I突变型以及其他多种耐药突变型和野生型CML细胞株均具有高度的激酶抑制活性和细胞增殖抑制作用。

临床试验显示,在既往TKI耐药的慢性/加速期CML患者中,中位随访3年,累积CCyR和MMR获得率分别为69%/47%和56%/45%,其中携带T315I突变的患者分别为76%/60%和69%/52%;3年总体PFS率和OS率分别为92%/60%和94%/71%。推荐用量:40mg QOD,最低剂量30mg QOD。

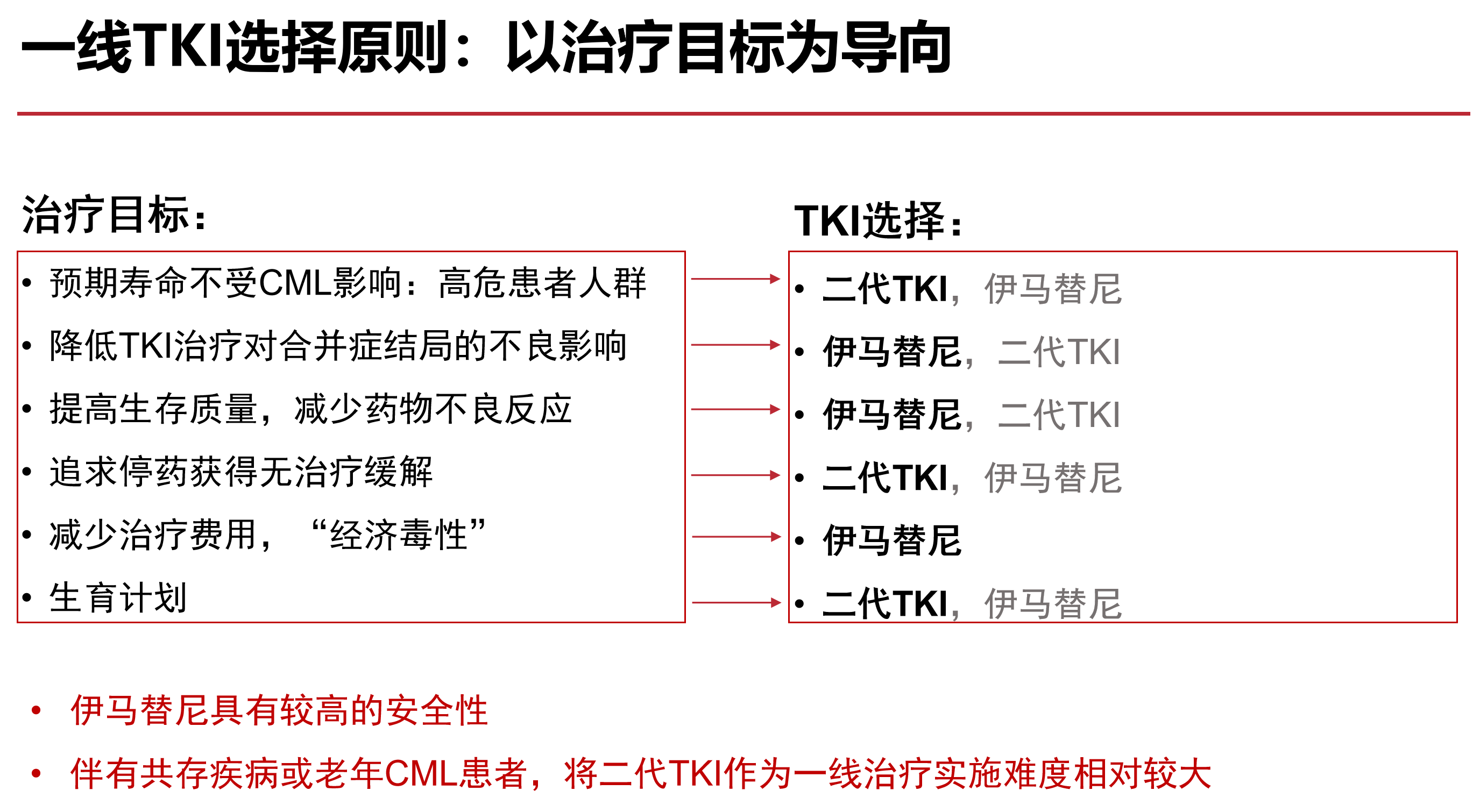

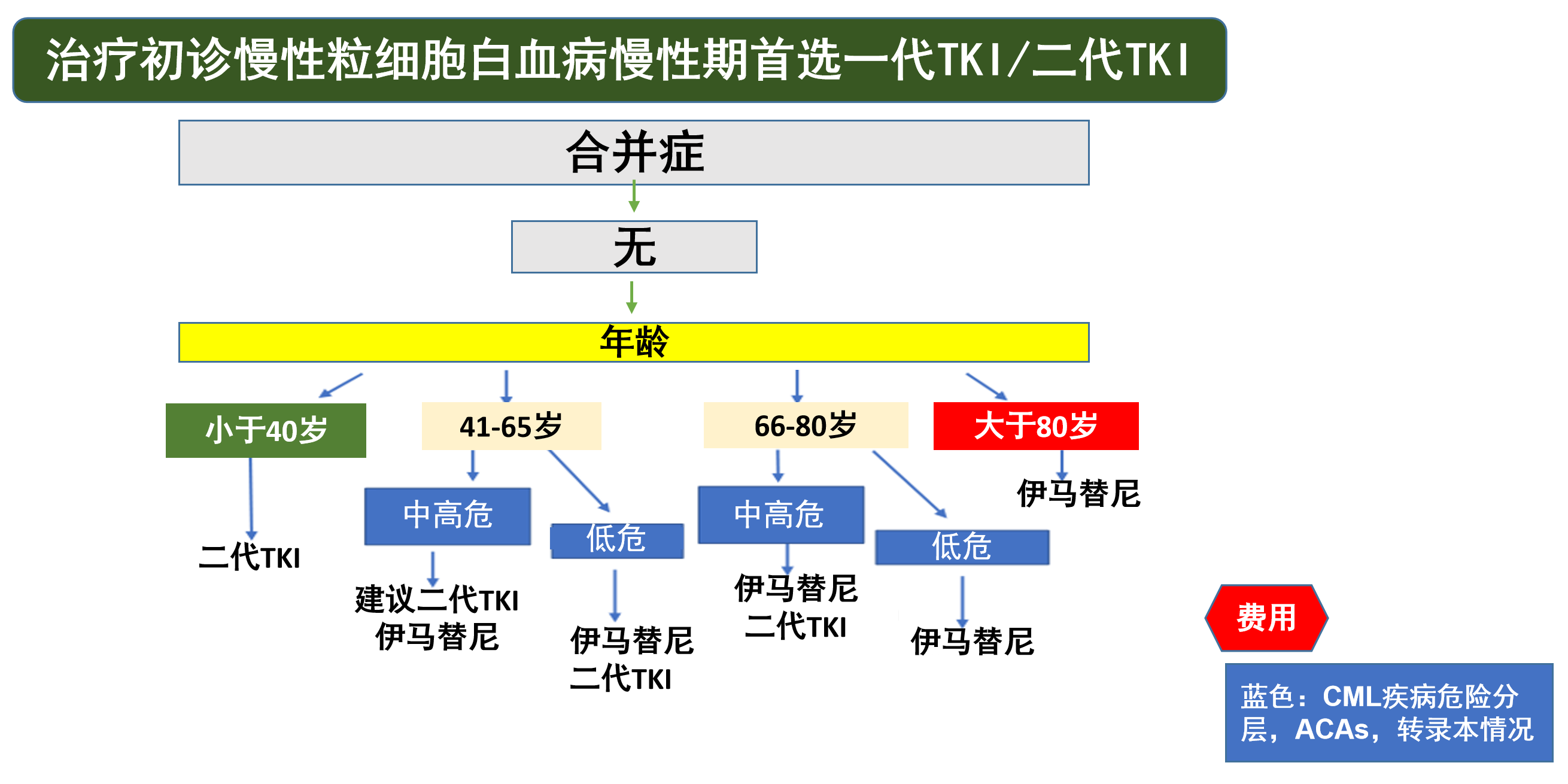

相较于标准剂量伊马替尼一线治疗,二代TKI可使患者更快获得更好的细胞遗传学及分子学反应,并减少疾病进展的风险,但总体生存率尚无差异。

但二代TKI相关不良反应,尤其是心血管不良反应需引起关注,后者常见于老年人、既往有心血管、糖尿病、代谢综合征等共存疾病的患者中。

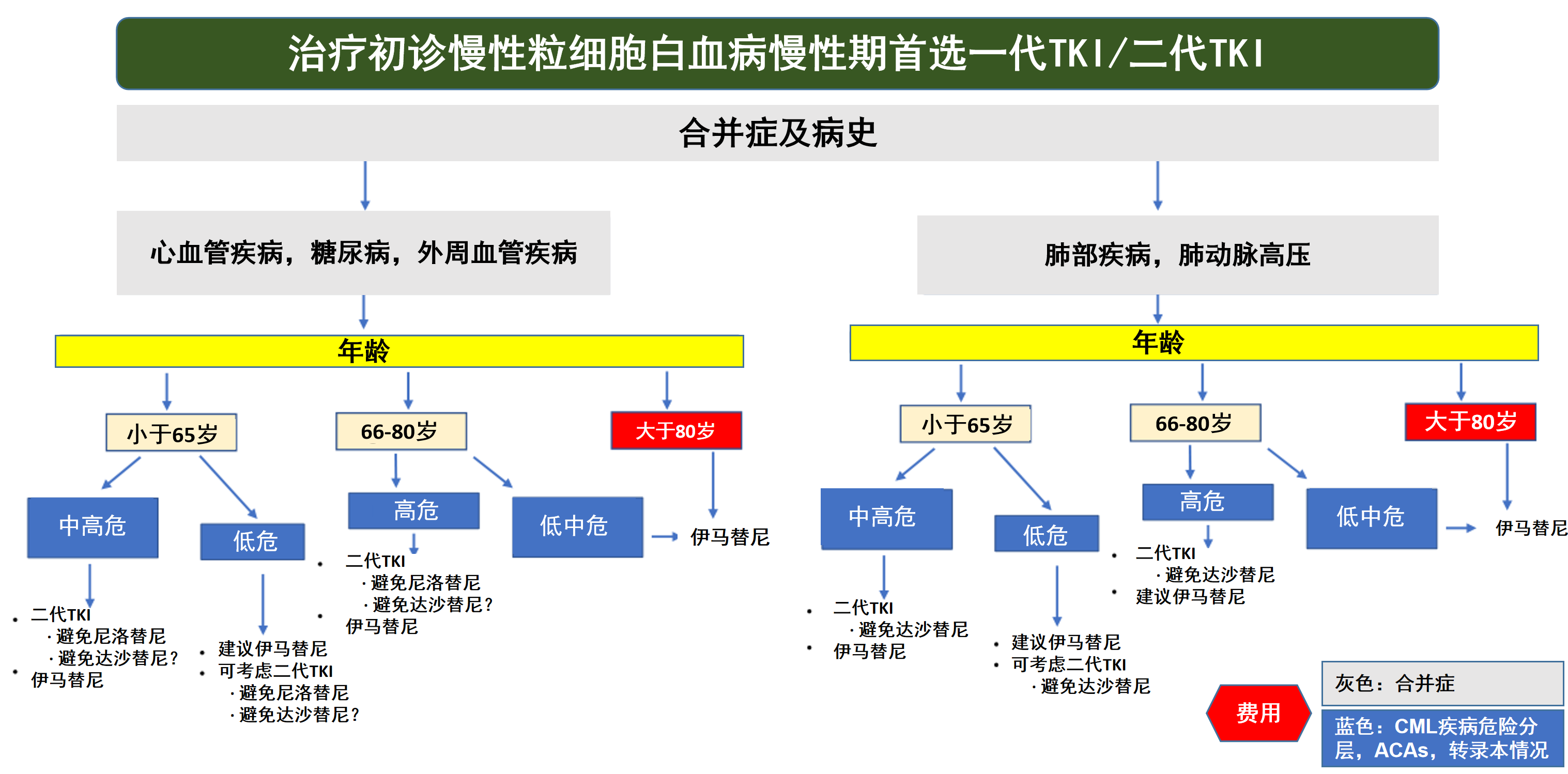

▲图1 以治疗目标为导向选择一线TKI治疗

▲图2 对于无合并症的CML患者,一线TKI选择参考流程图

▲图3 对于伴有合并症的CML患者,一线TKI选择参考流程图

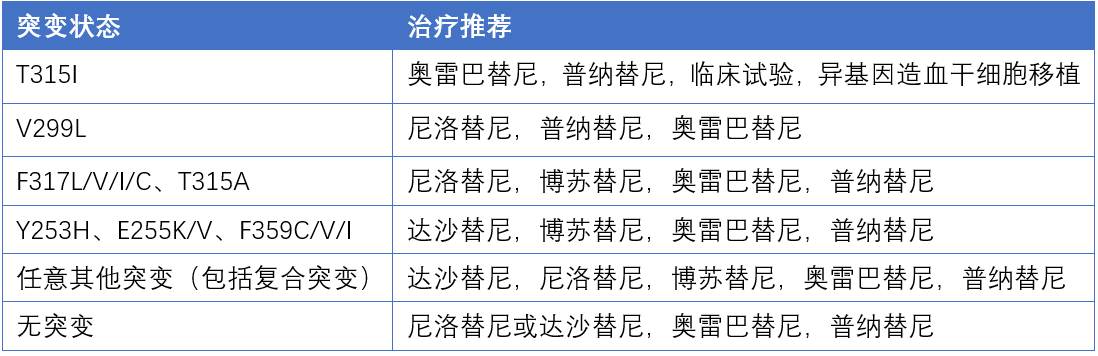

▼表1 根据ABL突变状态选择后续治疗

相较于伊马替尼,二代TKI可使患者更快获得更好的细胞遗传学及分子学反应,并减少疾病进展的风险,但总体生存率尚无差异,但二代TKI相关的不良反应引起更多的关注。

一线TKI选择应当在明确治疗目标基础上,依据患者疾病分期、初诊疾病危险度分层、个体状况、基础疾病、合并用药等综合选择合适恰当的治疗药物。

点击图片进入专题→

第一时间查看更新

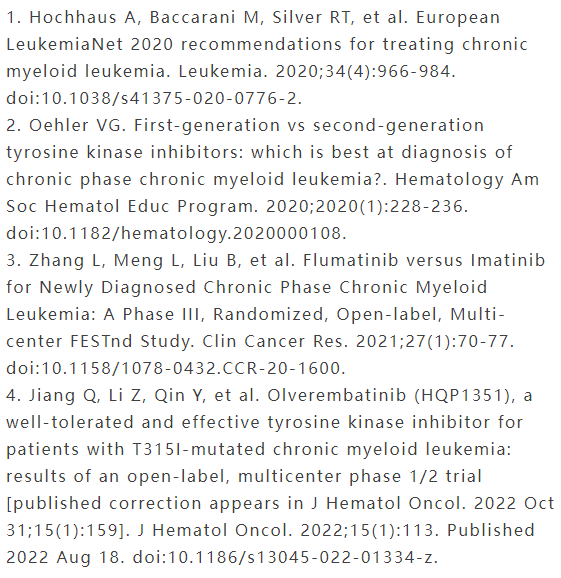

参考文献(向下滑动查看更多)

☞相关阅读:慢性髓性白血病疾病危险度及其他预后评估因素

导师:江倩教授

国家血液系统疾病临床医学研究中心

北京大学人民医院

北京大学血液病研究所

查看更多