查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

创刊40周年献礼!本季【“领航计划”跟着“国家队”学常见疾病诊疗】血液科专项,有幸邀请到中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)干细胞移植中心冯四洲教授团队特别策划,针对血液病感染防治这一临床刚需话题,特别组织了15期培训。

专科大三甲的诊疗思路到底强在哪?抓住这次宝贵的机会,15天重塑血液病感染诊疗思维!

本期作者:马巧玲

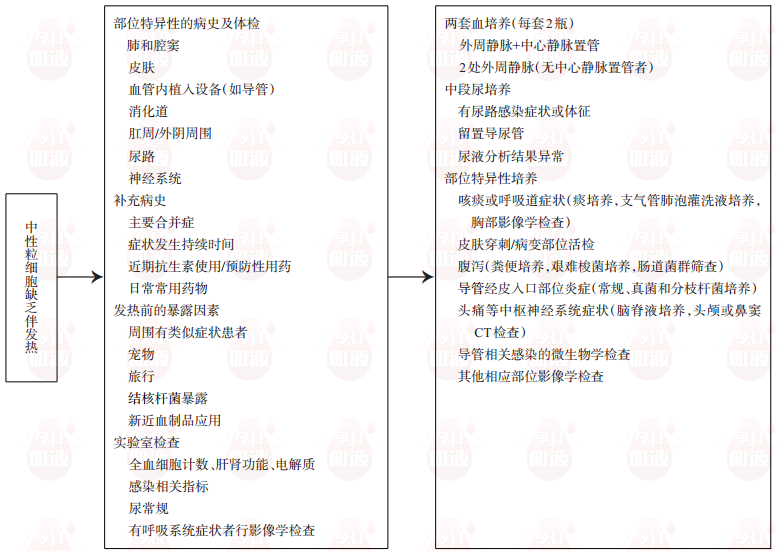

患者中性粒细胞缺乏(粒缺)伴发热时尽早进行初始评价是治疗开始前的必要工作,对于后续经验性选择抗菌药物至关重要,包括以下几方面。

了解患者本病诊断及化疗方案,自身合并症,距上次化疗的时间,既往感染史和病原菌定植史,近期应用抗生素史,近期输血及血制品史,近期旅行史,宠物、植物接触史,结核或其他传染病接触史,有无类似表现的家人。

检查感染好发位置,如口、咽、食道、肠道、腹股沟、生殖器、肛周、肺、鼻窦和耳道、皮肤、静脉插管等部位。

全血细胞计数、肝肾功能和电解质检查,降钙素原、C反应蛋白等感染相关指标的检查对感染诊断有提示意义。

至少同时行两套血培养检查,如果存在中心静脉导管(CVC),一套血标本从CVC的管腔采集,另一套从外周静脉采集。

无CVC者,应采集不同部位静脉的两套血标本进行培养,采血量为每瓶10 ml。如果经验性抗菌药物治疗后患者仍持续发热,可以每隔2~3 d进行1次重复培养。

除培养外,根据疾病情况,也应当进行其他微生物学检测,包括:

(1)微生物涂片

采集组织分泌物如下呼吸道标本、肛周样本,伤口创面和脓肿分泌物等进行涂片检测,是经济快捷发现病原菌的方法。涂片阳性且与培养结果一致,对病原学诊断有一定参考价值,可作为初始经验性抗感染治疗的依据。

(2)血清学检测

急性期血清学IgM 抗体阳性对诊断有指导价值,恢复期IgG 抗体滴度呈4倍或4倍以上变化或IgM抗体由阴转阳具有回顾性确诊的价值。但粒缺患者由于免疫功能底下,急性期血清学阳性检出率低。血清1,3-β-D葡聚糖试验(G试验)、血清或分泌物半乳甘露聚糖抗原试验(GM试验)阳性对侵袭性真菌病诊断有辅助价值。

(3)聚合酶链反应(PCR)和宏基因组二代测序(mNGS)

PCR和mNGS等分子生物学技术检测出病原微生物,可作为病原学诊断的参考,但需结合流行病学和临床特征综合评估是否为致病菌。

PCR检测血液或组织中微生物DNA/RNA 含量,对某些病毒性疾病如疱疹病毒感染的诊断具有确诊价值。

基于mNGS通过分析临床标本中微生物的DNA/RNA含量与丰度来判断致病菌,有望提高病原检测的敏感性,缩短检测时间,对罕见病原菌感染的诊断具有优势。

但该技术临床应用尚需解决许多问题,如标本中人类基因组的干扰、检验质量良莠不齐、结果解释缺乏规范,结论易失信等,目前尚不作为常规临床检测方法推荐。

X线、CT、B超、PET-CT等。

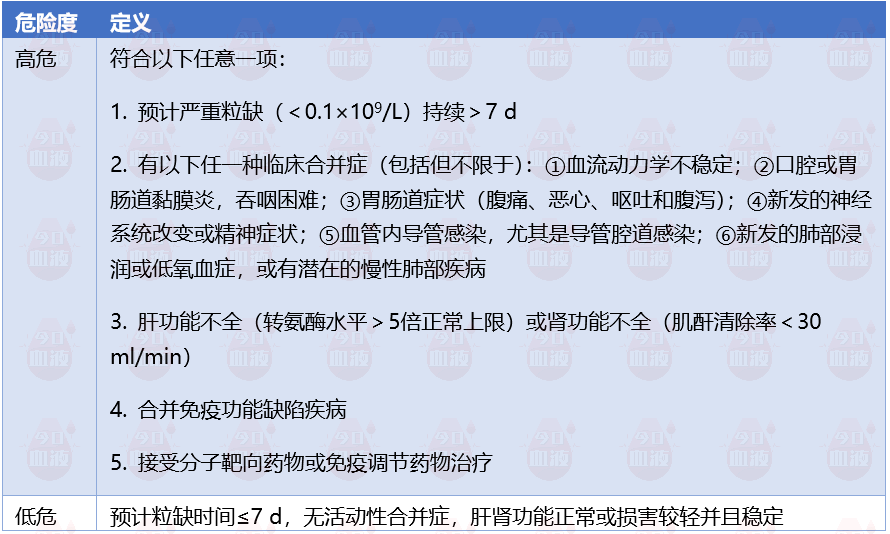

● 患者危险度分层是粒缺伴发热患者治疗开始前必要的工作,对于后续经验性选择抗菌药物至关重要(见表1)。

(点击可查看大图)

危险分层包括高危和低危患者,高危患者应首选住院接受经验性静脉抗菌药物治疗,不符合低危标准的患者在临床上均应参照高危患者指南进行治疗。

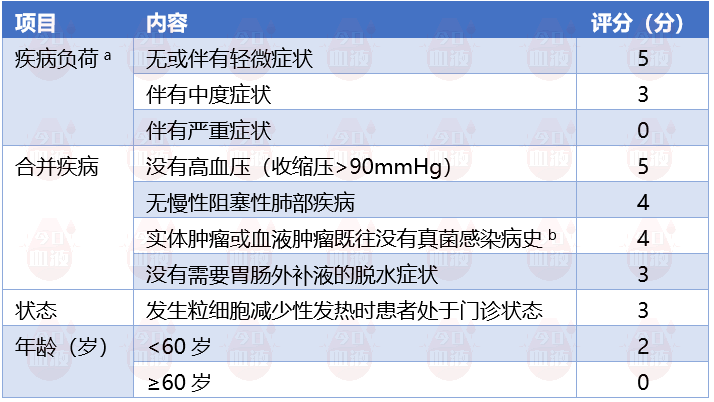

● 此外癌症支持治疗多国协会(MASCC)风险指数(见表2)也被证实可以预测粒细胞减少性发热相关的内科并发症风险,可以作为临床医师选择整体护理和治疗策略的基本工具。

(点击可查看大图)

注:疾病负荷a是指患者发生粒细胞减少性发热时一般临床状态;既往真菌感染病史b包括病原学诊断的真菌感染和经验性抗真菌治疗。

MASCC总分﹤21分者被判定为高危患者,其余为低危患者,高危患者建议入院接受静脉广谱抗生素的治疗,低危的部分患者入院或门诊接受口服抗菌药物的治疗。

但MASCC模型有一定局限性,它不能明确患者发生并发症的风险以及确定哪些患者需要住院治疗。

(点击可查看大图)

图 患者粒缺发热初始评价框图

发热是粒缺患者应用抗菌药物的指征,由于这群患者临床表现差异较大,临床医师的判断在决定是否需要给患者使用抗菌药物治疗时起着关键性作用。

即使患者不能满足上述定义,也需要医师仔细甄别是否需要应用抗菌药物治疗,例如,对于全身状况不良的患者(尤其是老年患者)应警惕感染时可能无发热或表现为低体温。在考虑细菌感染同时也需要警惕其他病原菌感染和混合感染。

关于粒细胞缺乏症的治疗,不正确的是(单选题)

A.需住院治疗,争取严密消毒隔离

B.注意口腔、鼻咽部清洁卫生

C.发生感染应进行理化检查,明确感染性质和部位

D.发生轻度感染原因未明时,可不给予抗生素治疗

E.严重感染患者可应用G-CSF

(*答案将于下期揭晓)

查看更多