查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本病例为一男性患者,54岁。

2021年6月因当地肠镜确诊直肠癌后于我院行直肠癌根治术,术后病理中分化腺癌,分期pT3N0M0,术后未行辅助治疗。2024年6月复查发现盆腔复发转移伴肺转移。

高血压病史,8年余,口服左氨氯地平2.5mg QD,血压控制可;个人史及家族史余无殊。

腹软,无压痛及反跳痛,未及明显包块。直肠指检未触及肿块,退指未染血。

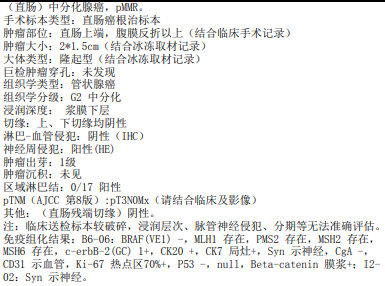

2021年6月21日患者于我院行直肠癌根治术,术后病理:(直肠)中分化腺癌,侵犯浆膜下层,淋巴结0/17阳性,HER2阴性,pMMR。分期:pT3N0M0。

术后未行辅助治疗,且未规律随诊。

2024年6月当地体检CEA 8.57ng/mL,胃肠镜检查提示结肠小息肉。2024-07-01腹部CT:腹膜后多发淋巴结肿大,左侧输尿管积水。2024-07-01胸部CT:两肺弥漫多发小结节。

2024年7月3日完善基因检测:KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因未发现突变。

2024年7月5日至2024年11月21日予FOLFOX+西妥昔单抗方案9次化疗。

2024年8月20日复查胸腹部CT提示:肺转移瘤较前缩小;疗效评估:PR。2024年10月8日复查胸腹部CT,疗效评估:持续PR。

2024年12月6日、2024年3月15日复查胸腹部CT,疗效评估:持续PR。

不良反应:皮疹2~3度。

本病例中,患者于直肠癌根治术后两年余出现复发,影像学检查(CT)提示吻合口增厚并伴有肺转移。基因检测结果显示KRAS、NRAS及BRAF基因均为野生型,符合RAS野生型转移性结直肠癌(mCRC)的一线治疗适应证。患者遂接受FOLFOX联合西妥昔单抗的化疗方案,疗效评估为PR。随后,改用卡培他滨联合西妥昔单抗进行维持治疗,疗效持续为持续PR。整个治疗过程中该方案显示出良好的安全性与有效性,患者对维持治疗耐受性良好,未出现明显毒副反应。

本病例进一步强调了在RAS野生型mCRC中应用抗表皮生长因子受体(EGFR)单抗进行维持治疗的重要性。根据《2025 CSCO结直肠癌诊疗指南》最新修订内容,对于一线治疗取得疾病控制但无法手术切除的mCRC,推荐的后续管理策略包括持续治疗、间歇治疗及维持治疗。其中,维持治疗方案可选择5-FU/LV或卡培他滨联合±贝伐珠单抗或西妥昔单抗。指南的更新强调了个体化治疗与长期疾病管理的重要性,尤其是在病情稳定后如何平衡疗效与生活质量成为治疗决策的核心考量。就现有研究数据而言,维持治疗在PFS期、减轻毒副反应、提升患者依从性及生活质量方面均显示出较为显著的优势。例如,OPTIMOX-1研究表明维持治疗与持续治疗在总体疗效方面相当,而OPTIMOX-2研究进一步证实,维持治疗显著优于治疗中断,可有效延缓疾病进展,提升治疗连续性与患者预后。因此,维持治疗策略已被广泛纳入mCRC的临床实践指南中,并在实际管理中发挥着越来越重要的作用。结合本例中患者在接受西妥昔单抗联合化疗后取得良好缓解,并成功过渡至卡培他滨+西妥昔单抗的维持治疗方案,持续获得疾病控制,且毒副作用轻微、生活质量较高,进一步支持了该策略在RAS野生型mCRC患者中的有效性与可行性。

近年来,多项研究包括荟萃分析结果支持,在RAS野生型mCRC中,抗EGFR单抗为基础的维持治疗策略具有良好的可行性与疗效基础。抗EGFR维持治疗不仅可以延续初始诱导治疗所获得的疗效,还可在降低毒副作用的同时延长PFS,从而实现长期疾病控制与生活质量的双重目标。既往认为卡培他滨(手足综合征、腹泻)与西妥昔单抗(皮疹、低镁血症)的毒性可能叠加,影响耐受性。但小样本Ⅱ期研究显示,卡培他滨+西妥昔单抗在老年或无法耐受强化疗的患者中表现出较好疗效,拓宽了适用人群。所以针对RAS野生型mCRC患者,目前可选择的抗EGFR单抗维持治疗方案主要依据患者对化疗耐受性的不同而有所区分,对于能够耐受较低毒性化疗方案的患者,在接受以氟尿嘧啶类药物联合抗EGFR单抗(如西妥昔单抗或帕尼单抗)的诱导治疗并达到疾病缓解或稳定后,推荐继续采用氟尿嘧啶类药物联合抗EGFR单抗作为维持治疗方案。对于以伊立替康为基础诱导治疗方案的患者,也可以考虑伊立替康联合抗EGFR单抗作为维持治疗手段,以延续疗效。对于对低毒性化疗方案耐受性较差的患者,在诱导治疗后达到疾病缓解或稳定状态时,可考虑抗EGFR单抗单药维持治疗。

综上所述,RAS野生型mCRC患者在诱导治疗后应根据个体耐受性与疾病特征,合理选择抗EGFR维持治疗方案,以实现疗效最大化与毒性最小化的治疗平衡。本病例的治疗策略亦体现了上述推荐在临床实践中的应用价值,为今后同类患者的管理提供了可参考的证据支持。

学习过程中,将选取本专题的5个优质评论(50字以上具有专业性和真情实感),入选者有机会获得CSCO诊疗指南一本、指夹式血氧仪、冲牙器或中国医学论坛报社笔记本蓝黑笔组合。

副主任医师 硕士生导师

浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科病区副主任

学术兼职:

中国临床肿瘤学会(CSCO)结直肠癌专家委员会、神经内分泌肿瘤专家委员会、青年专家委员会委员

中国抗癌协会神经内分泌肿瘤专业委员会委员、胃肠间质瘤专委会MDT学组委员

中国医学促进会神经内分泌肿瘤学分会常务委员

中国人体健康科技促进会胃肠肿瘤专业委员会常务委员

浙江省抗癌协会肿瘤转移专业委员会常务委员、大肠癌专业委员会委员、肿瘤精准诊治专业委员会青年委员会副主任委员

浙江省医师协会肿瘤MDT专业委员会青年委员会副主任委员

浙江大学肿瘤学博士

浙大二院肿瘤内科主治医师

浙江省数理医学会新型生物标志物专业委员会青年委员

研究方向:肿瘤免疫微环境

累计发表SCI论文7篇,累计IF 58分

(点击海报回到专区)

查看更多