查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

卒中是中国乃至全球的主要死亡原因之一。卒中具有发病率高、复发率高、致残率高、病死率高及经济负担高等“五高”特点,给家庭和社会造成巨大负担。静脉溶栓是目前最重要的恢复急性缺血性卒中患者脑血流灌注的措施之一,从入院到静脉溶栓的时间(DNT)是脑卒中救治的核心效率指标。

海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)的DNT常年保持在20分钟,最快达9分钟。让我们一起走进上海长海医院脑血管病中心,倾听刘建民教授和他团队的故事。

破局之思

卒中急救一体化模式的诞生

在21世纪初,上海长海医院就开始尝试血管内治疗急性缺血性卒中,无论是使用动脉药物溶栓还是微导丝碎栓,大多数患者都没有获得想象中的良好预后,分析其主要原因是患者就医不及时,血管虽然通了,但缺血造成的脑组织损伤却是不可逆的。从那时起,长海人就开始探索诊疗模式的革新。

2003年,刘建民教授与丁素菊教授牵头建立华东地区首个真正意义上的“卒中单元”(多学科联合诊疗模式);神经内、外科首次在卒中领域尝试深度合作。但不同科室间诊疗理念差异较大,即使在同一科室,关注点也截然不同,这种诊疗观念的不统一使得院内卒中救治效率低下。

2008年,在医院的支持下,成立了非实体化的“临床神经医学中心”,由刘建民教授担任主任。核心目标是统一神经内、外科交叉疾病的诊疗规范。经过持续的理念碰撞与磨合,团队在脑血管病的关键诊疗观念上达成一致,建立了自己的规范。

2012年,上海长海医院被遴选为“脑卒中筛查与防治基地”。这一契机促使团队下定决心:要打造国家级脑血管病诊疗样板,核心突破口就是提升急救效率!他们构想有一个专业团队,从患者踏入急诊那一刻起,就全程接管。

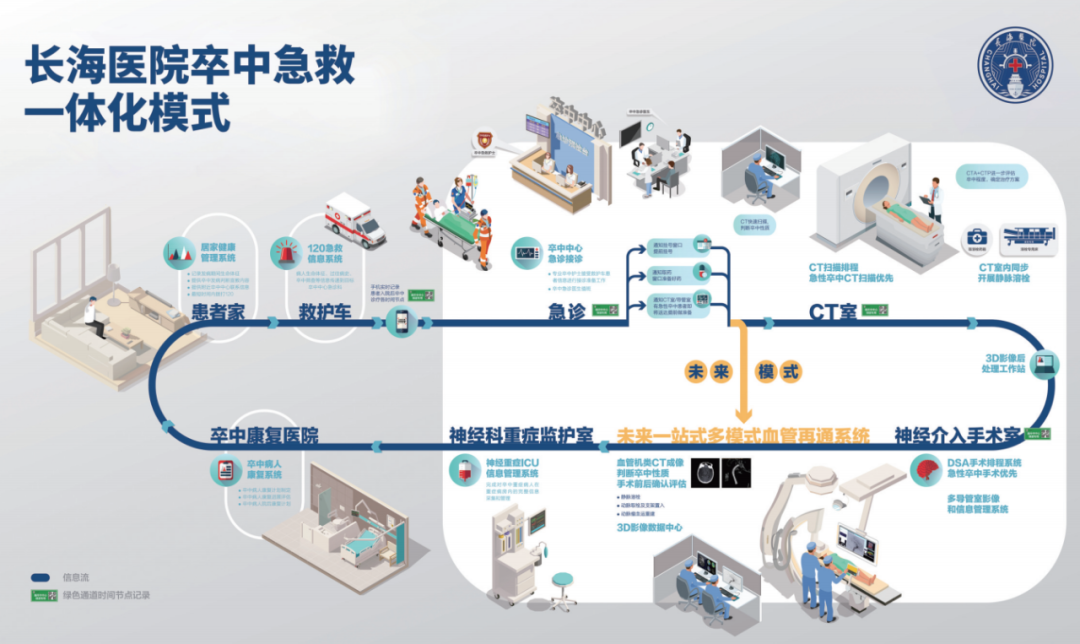

2013年,上海长海医院率先打破学科界限,将多学科融合成立脑血管病中心,院长担任卒中中心管理指导委员会主任,并创立卒中急诊。“长海模式”——卒中急救一体化的核心架构,由此正式建立。

从最初的卒中单元(多学科联合诊疗模式)开始,历经20余年,上海长海医院已建成国内首家“融合型”卒中中心。该模式打破了学科界限,探索卒中救治新模式,打造卒中“一站式”救治平台,实现了关口前移、重心下沉,有力打通了卒中患者救治流程“全链条”。

攻坚克难

流程再造与效率革命

模式建立之初,远非今日之貌。从2013年框架搭建到模式成熟,又经历了近5年的持续优化与多次重大变革,核心聚焦于“卒中急救通道”的极致压缩。

首要任务是找到延误的“堵点”。刘建民教授带领骨干医生,在不同时段、模拟患者急诊流程,掐表记录每个环节耗时。传统模式中,患者需反复奔波——挂号、找医生、开单、缴费、排队检查、等结果、再找医生……医生被动坐诊,患者主动求医,流程烦琐,急诊环境更易让患者迷失方向。

如何破局?刘建民教授提出:“要让所有患者享受到VIP的服务模式。”为此,脑血管病中心首先实行了三大措施。一是推行“先诊疗后付费”,卒中绿色通道患者无须先缴费即可进行CT等检查以及使用溶栓药物,待病情稳定或手术后再补办手续;二是全程专人陪护。由熟悉流程的医务人员担任“绿道陪护员”,全程引导患者,与各检查科室沟通优先权,确保路径畅通;三是急诊室溶栓,医院特批在急诊室即可实施溶栓给药,省去转运至病房的时间。仅凭这三项关键举措,脑血管病中心成立后第一个季度,DNT就从120分钟“断崖式”降至48分钟,比国际标准要求的60分钟还缩短了12分钟。

刘建民教授说:“卒中患者的每一分钟都像金子一样珍贵。”秉持着这个原则,脑血管病中心竭尽全力为患者争取每一分钟,持续不断地优化院内就诊的每一个环节。

空间整合 医院划拨专用区域,将卒中专用计算机体层摄影(CT)、导管室等核心设施集中布局,患者移动距离缩短至10米左右,物理障碍几近消除。

卒中急救护士专岗 全国首创卒中急救护士专岗,护士携带溶栓药物,可在医生下达医嘱后(如在CT室确认无出血后)立即给药,实现CT室溶栓的国际先进理念。DNT由此实现第二次飞跃,从48分钟压缩至20多分钟。

患者不动医护动 卒中预检护士识别疑似患者后,立即呼叫卒中医生到预检台初判;抽血由专人送检;医护共同护送患者至CT室,确诊后就地溶栓或立即转入隔壁导管室取栓。患者仅出现在必要节点。

2017年起,脑血管病中心平均DNT稳定在20分钟,最快纪录达9分钟,这不仅是量的改变,更是急救理念和流程的质的革命。秘诀何在?一切围绕病人利益,只有把“以病人为中心”真正放在第一位,才能不断压缩出那些看似不可能的空间。

中国医学论坛报社 元璐 韩叶 整理

查看更多