查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:东南大学附属中大医院 王凤梅

病史简介

患者女性,77岁,因“反复双下肢水肿伴尿泡沫增多2月”入院。

高血压病史7年;2016年有输血史。

慢性病容,贫血貌,腹部膨隆,移动性浊音阳性,双下肢重度凹陷性水肿。

实验室检查Hb 79.2g/L,尿蛋白1.8g/d,血肌酐169μmol/L,白蛋白20.4g/L。免疫学相关指标阴性。C3降低0.58g/L,C4正常0.18g/L,补体H因子136μg/mL,抗H因子抗体阴性。病毒学血清标志物提示HCV抗体阳性,且HCV RNA定量为1.31×106IU/ml。骨髓穿刺结果提示红系巨幼改变,巨核功能欠佳。为进一步明确诊断,接受肾穿刺活检。

肾脏病理

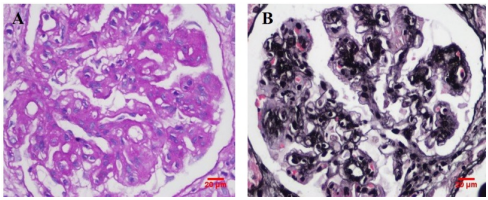

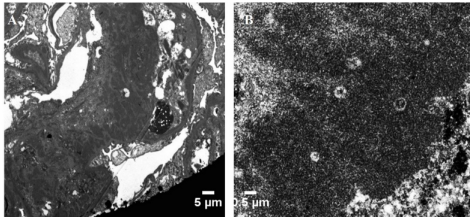

免疫荧光32个肾小球,IgG(3+)、C3 (3+)、IgG3(3+)、C1q(2+)、 kappa (+)、Lambda (-)弥漫、球性、系膜区及毛细血管襻、融合团块状分布(图1);光镜43个肾小球,11个球性硬化;肾小球系膜细胞和基质中-重度增生,毛细血管襻成分叶状,系膜基质节段性插入,基底膜增厚,形成双轨;毛细血管襻受压,闭塞;上皮下,内皮下及系膜区有嗜复红蛋白沉积;肾小管空泡和颗粒变性,萎缩面积约15%;肾间质多灶炎性细胞浸润,小动脉壁节段玻璃样变,小动脉管壁增厚,管腔狭窄。符合膜增生性肾小球肾炎的表现(图2);电镜下系膜区及内皮下无结构电子致密物沉积(图3)。肾脏病理行免疫组化:刚果红染色(-);胶原Ⅲ(-);纤维连接蛋白(-),HCV (-)。

图1 患者免疫荧光检查结果(×400)

1A: IgG(3+);弥漫,球性,沿着毛细血管襻颗粒样沉积;及部分系膜区与毛细血管襻沉积融合成团块状;1B: IgG3(3+)同IgG分布;1C: Kappa (+), 弥漫,球性,颗粒状,毛细血管襻及部分系膜区分布;1D: Lambda (-)。

2A.PAS染色;2B.PASM染色

3A.1500×;3B.15000×

诊断及治疗转归

最终病理诊断为单克隆IgG沉积的增生性肾小球肾炎(PGNMID)IgG3-κ型。患者存在活动性丙肝,接受索磷布韦维帕他韦片抗丙肝治疗2个月后丙肝RNA转阴。后随访半年,患者肾功能持续恶化,血肌酐升高至405μmol/L,蛋白尿无缓解(反复胸腔积液并尿量减少,24小时尿量为400ml,尿蛋白定量为1.3g/d),最终进入ESRD而接受血液透析治疗。

讨论

2004年由Nasr最先回顾性分析了PGNMID这一少见的肾小球疾病。

(1)仅有一种免疫球蛋白沉积,可以是IgG、IgM或IgA。

(2)单一亚型的免疫球蛋白沉积。

(3)轻链为60% Kappa或40% Lambda。

(4)电镜下无序的电子致密物主要分布在系膜区、内皮下,可伴/不伴上皮下沉积,少数情况下可见晶格状的沉积物及散在分布的12-21nm细纤维丝或微管状物。

(5)血中未检测到冷球蛋白。临床表现:主要表现蛋白尿,半数以上达肾病范畴,绝大多数存在镜下血尿,2/3伴肾功能不全。大部分患者在病情发展过程中逐步存在血清补体C3、C4的逐步下降,C3下降更多见且明显。

本例是一少见的单克隆IgG沉积的增生性肾小球肾炎(PGNMID IgG3-κ型)合并活动性丙型肝炎。

(1)老年女性,慢性病程,轻度蛋白尿及贫血,后病情快速进展出现大量尿蛋白、血肌酐进行性增高,同时补体C3,C4逐步进行性下降,补体H因子水平低;

(2)丙肝病毒RNA复制活跃,追溯病史发现尿蛋白在丙型病毒性肝炎确诊后半年出现,血冷球蛋白定性实验阴性;

(3)骨髓穿刺,血尿免疫固定电泳,游离轻链均未见明显M蛋白;

(4)肾穿刺免疫荧光主要为IgG3k的单克隆沉积,光镜为MPGN,电镜下主要为无电子致密物在内皮下及系膜区无序沉积。从临床生化的改变、补体水平的变化、肾脏病理特点等符合PGNMID的诊断。

有意思的是,该患者蛋白尿紧随丙型病毒性肝炎后出现,自2019年下半年开始,病情短时间内恶化,出现蛋白尿伴有肌酐进行性升高。从病史发展来看,该患者肾脏病变与HCV感染密切相关。HCV相关肾损害,其肾脏病理主要表现为MPGN和MN,当表现为MPGN时,一般情况下存在血冷球蛋白阳性,而这例患者反复多次检查冷球蛋白为阴性。对于丙型肝炎病毒相关肾损害,机制尚不完全清楚。HCV导致的B细胞克隆增殖一般是多克隆性的,基于此病例是单克隆性的,很可能是IgG3克隆增殖在发病过程中占主要地位,而IgG3本身的免疫学特性,很可能在疾病初期HCV感染的刺激导致多克隆增殖,但后期因为IgG3很强的补体激活能力导致IgG1、IgG2、IgG4、IgG3λ消化或从肾小球清除。

PGNMID发病机制非常复杂,因人而异,我们推测该患者致病过程很可能是HCV感染-B细胞的克隆增殖-PGNMID IgG3κ-补体激活-病理损伤-蛋白尿及肾功能损害。查阅文献,目前尚无HCV感染导致的PGNMID IgG3κ的报道。

文献报道,PGNMID患者RAS抑制剂可以起到一定的治疗作用。因此该患者初期接受了RAS抑制剂治疗,但效果欠佳,最终快速进展为ESRD。

总结

本例“PGNMID(IgG3κ)合并活动性丙型肝炎”,半年内患者肾功能进行性恶化,最终进入维持性血液透析。该病例提醒我们临床上遇到中老年患者,出现蛋白尿,肾功能短期恶化,需仔细追问病史,同时在肾活检免疫荧光检查中完善免疫球蛋白不同亚型及轻链染色,减少漏误诊。

来源:本文整理自“肾小球疾病的诊治策略”专题

查看更多