查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

↑↑↑

点我一键到达清单列表

头晕/眩晕和平衡障碍是老年人的常见症状,在老年人群中普遍存在,其可能限制老年人的日常活动,并使跌倒、外伤和骨折的风险增加,病因可能为前庭系统疾病、非前庭系统疾病或共病。老年人头晕/眩晕是指≥60岁老年人出现各种前庭症状,包括头晕、眩晕、前庭-视觉症状、姿势性症状,可分为急性、发作性和慢性3种类型。

老年人首发急性持续性眩晕需首先除外卒中,并需警惕伴眩晕的突发性聋,而前庭神经炎、首发梅尼埃病(MD)、首发前庭性偏头痛(VM)、脱髓鞘病和肿瘤等疾病较少见;老年人反复发作性头晕/眩晕的常见病因包括BPPV(原发性或继发性)、短暂性脑缺血发作(TIA)和VM;老年人慢性持续性头晕的病因包括持续性姿势-知觉性头晕(PPPD)、老年前庭病和神经系统退行性病等,其中PPPD、老年前庭病及帕金森病(PD)等在老年人中常见。

此外,药物如降压药物、抗胆碱药物、抗焦虑药物、抗癫痫药物、苯二氮䓬类药物、抗前列腺增生症药物等在老年人中应用广泛,但这些药物的不良反应也会致头晕/眩晕、平衡障碍及增加跌倒的风险。

一、老年人头晕/眩晕急性期或发作期的对症治疗

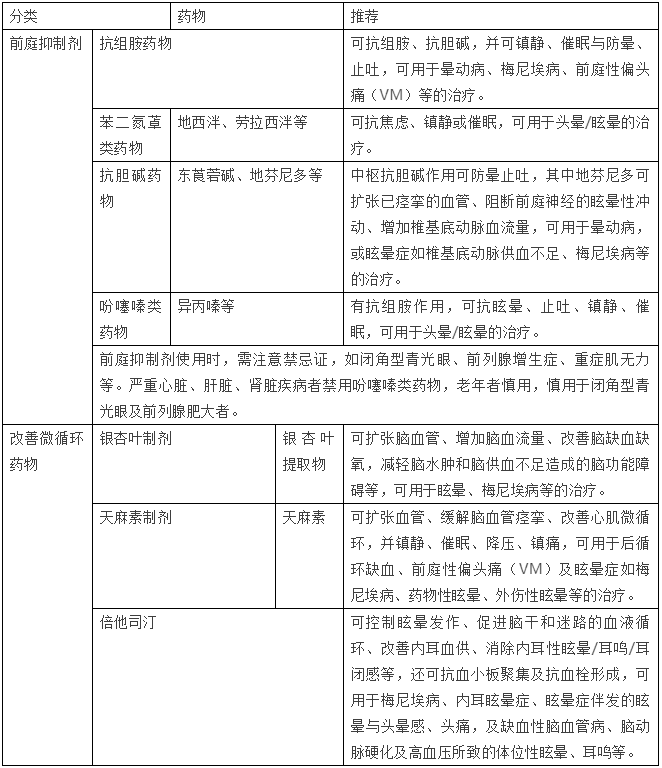

眩晕及恶心、呕吐严重者,可使用前庭抑制剂如抗组胺药物、苯二氮䓬类药物、抗胆碱药物,以控制眩晕急性发作症状。

但急性期症状控制后需及时停药,因可抑制中枢代偿机制的建立,前庭抑制剂使用时间一般不超过72h。

对眩晕发作持续时间较长且伴有严重的恶心、呕吐等症状的老年者,可给予止吐剂或静脉使用改善内耳微循环药物,如银杏叶提取物注射液、天麻素注射液等。

糖皮质激素在老年者无禁忌证的情况下,可用于前庭神经炎急性期、突发性聋早期或梅尼埃病发作期眩晕症状严重或听力下降明显者,其可控制眩晕发作,但其无法缓解呕吐等症状。注意糖皮质激素的不良反应及药物相互作用。

二.老年人头晕/眩晕的病因治疗

老年人伴眩晕的突发性聋,急性期发作(3周内)多为内耳血管病变,早期除对症治疗控制眩晕症状外,还可短疗程使用糖皮质激素,同时使用改善内耳微循环药物如倍他司汀、银杏叶提取物注射液、天麻素制剂等。

后循环缺血性卒中时需迅速采取措施,以争取时间不延误静脉溶栓治疗,或根据病情及时间进行桥接或直接动脉取栓治疗等。

老年前庭神经炎治疗应尽早、短疗程使用糖皮质激素,前庭抑制剂用药时间不宜过长,一般不超过72h。

老年反复发作性眩晕患者可能合并焦虑抑郁,可酌情考虑使用抗焦虑抑郁药物。老年PPPD者常合并焦虑、抑郁情绪,可适当使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)或选择性5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SSNRI)等治疗,注意老年人使用抗焦虑抑郁药物宜从小剂量开始,逐渐加量,同时注意此类药物也有引起头晕的不良反应。

对继发性BPPV,如继发于突发性聋、MD、VM或卒中的BPPV等,应针对病因进行药物治疗。MD治疗可减少或控制眩晕发作,保存听力,减轻耳鸣及耳闷胀感。

发作期治疗为控制眩晕、对症治疗,主要包括前庭抑制剂、糖皮质激素及支持治疗;间歇期治疗为减少、控制或预防眩晕发作,可使用改善内耳循环药物如倍他司汀、银杏叶提取物、天麻素制剂,利尿剂减轻内耳淋巴积水,鼓室注射糖皮质激素、注射庆大霉素等。

来源 中国社区医师杂志 作者高文梅

查看更多