查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

美国芝加哥当地时间5月31日~6月4日,第55届美国临床肿瘤学会(ASCO®)即将拉开帷幕。本届年会的主题为“为患医治,以患为师(Caring for Every Patient, Learning from Every Patient)”,我们由此可以充分体会,全世界临床肿瘤学家对于患者的关爱之情及谦卑之心。

作为临床肿瘤学界最负盛名的国际学术交流平台,来自全世界共约32,000名肿瘤学家,将汇聚于芝加哥麦考密克(McCormick)大厦,分享近一年来肿瘤学领域的最新进展,交流诊治经验。

本次年会将有超过2400篇研究在会议现场进行报告,《中国医学论坛报》记者,仍将一如既往奔赴会议现场,携手参会的中国专家代表,为您带来第一手的会议现场报道,精彩不容错过!

在当地时间6月3日上午进行的“胃肠道肿瘤(结直肠癌)”的壁报交流专场(Poster),将报告我国章真、朱骥教授牵头的一项“随机、对照、开放、多中心UGT1A1基因引导下卡培他滨+/-伊立替康用于直肠癌新辅助化放疗的临床III期研究( CinClare )(摘要号3510)”,本报特邀复旦大学附属肿瘤医院朱骥教授针对该研究进行点评。

研究简介

题目 随机、对照、开放、多中心UGT1A1基因引导下卡培他滨+/-伊立替康用于直肠癌新辅助化放疗的临床III期研究( CinClare )

背景

我们之前的研究确定了局部晚期直肠癌在UGT1A1基因引导下的新辅助化放疗中的伊立替康最大耐受剂量,以及良好的病理完全缓解(pCR)率。这项III期研究的目的是进一步确认伊立替康+卡培他滨联合放化疗的价值。

方法

我们于2015年11月至2017年12月在中国进行了一项前瞻性、随机、对照、开放、多中心的3期临床试验。临床分期T3-4和/或N +直肠腺癌的患者被随机分配至两组。对照组(A组,N = 180)接受盆腔IMRT放疗50 Gy/25 Fxs,同期联合卡培他滨825 mg/m2 bid d1-5qw,在CRT结束后两周进行一程XELOX化疗。试验组(B组,N= 180)接受相同剂量的盆腔放疗,同期卡培他滨625 mg/ m2 bid d1-5qw,并联合伊立替康(UGT1A1*1*1患者80 mg/m2,UGT1A1*1*28患者65 mg/m2)。每周一次,在CRT结束后两周进行一程XELIRI化疗。主要研究终点为pCR。

结果

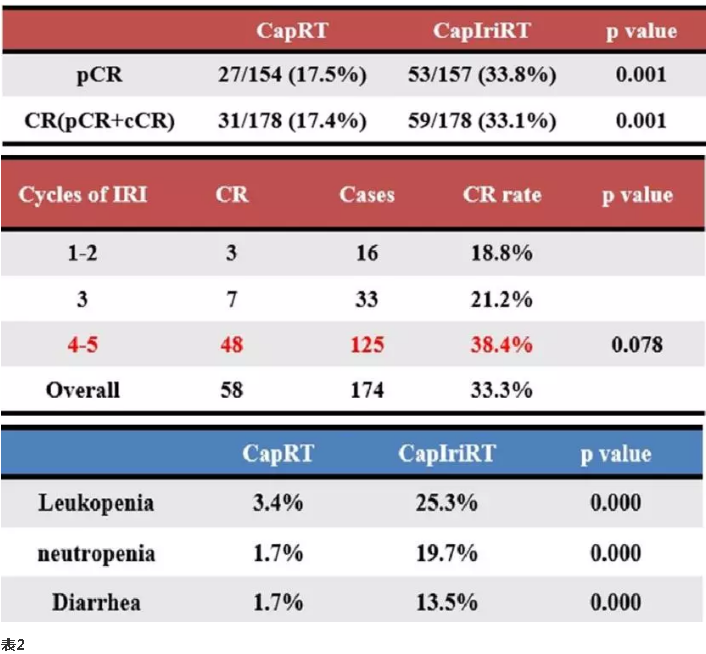

两组患者接受手术比例分别为86.5%和88.2%,两组分别有38.9%和30.6%的患者接受了腹会阴切除术。 病理显示,两组的pCR率为17.5%和30.8%(P = 0.001)。各有4例和6例患者获得临床完全缓解(cCR)并维持至少12个月。 总CR率(包括pCR和cCR)分别为17.4%和33.1%(P = 0.001)。化放疗阶段最常见的3-4级不良反应包括白细胞减少(3.4%对25.3%),中性粒细胞减少(1.7%对19.7%)和腹泻(1.7%对13.5%)。术后并发症的总体发生率在两组之间没有显著差异(11.0%对 14.6%)。

结论

UGT1A1引导下的伊立替康+卡培他滨联合放化疗可显著提高直肠癌新辅助治疗的pCR率。治疗相关毒性虽然增加,但可耐受。该方案或许可以作为“观察和等待”策略的一种选择。

专家点评

伊立替康联合新辅助化放疗为直肠癌患者带来pCR获益。

研究基础的奠定

对于局部进展期直肠癌,氟尿嘧啶联合新辅助放疗是标准治疗模式。虽然取得了10-15%的pCR率并减少了局部复发率,但其不足也很明确,约1/3的患者出现远处转移。在新辅助化放疗同期联合另一种药物,或许能够成为提高pCR率及降低远处转移率的有效方案。

遗憾的是,之前报道的一系列联合奥沙利铂的Ⅲ期临床研究结果并不理想,奥沙利铂显著增加了治疗相关毒性,但未能提高pCR及无病生存(DFS)/总生存(OS)。因此,目前主流观点认为,在新辅助化放疗阶段联合奥沙利铂仅是“增毒不增效”,不应做为推荐。

伊立替康作为另一种肠癌的有效化疗药物,在此时进入了我们的视野。作用机制上,放疗杀灭G2/M期的肿瘤细胞,导致S期阻滞。而伊立替康是拓扑异构酶I抑制剂,其活性代谢产物SN38与拓扑异构酶I及DNA形成的复合物能引起DNA单链断裂,阻止DNA复制及抑制DNA合成,为S期细胞特异性杀灭,两者恰好互为协同。但一直以来,西方学者对其研究较少,主要原因在于伊立替康联合放疗可能导致严重的不良反应尤其是腹泻的发生。RTOG0247研究是一项头对头的临床Ⅱ期随机对照研究,比较新辅助化放疗该联合奥沙利铂还是伊立替康。为了减少伊立替康造成的毒性反应,研究者降低了伊立替康组在新辅助阶段的化疗剂量强度。最终,两组取得了类似的毒性反应及降期效应,但奥沙利铂组的pCR却明显高于伊立替康组(21% 对10%,因样本量较小,未能达到统计学差异)。但有意思的是,经过长期随访,伊立替康组在4年的DFS/OS却反超了奥沙利铂组10%。长期生存反超是否可归因于伊立替康组围手术期患者即暴露在三种有效的化疗药物(氟尿嘧啶、伊立替康、奥沙利铂),还是仅仅是小样本临床研究的假阳性结论?我们尚不得而知,但不论如何,伊立替康在直肠癌新辅助治疗中的价值值得我们进一步去挖掘。

表1

UGT1A1基因的发现也成为伊立替康在直肠癌新辅助治疗取得突破的一个契机。研究显示,UGT1A1*28位点的基因型对于伊立替康的毒性具有重要的意义,野生型*1*1表型、杂合突变型*1*28表型及纯合突变型*28*28表型发生严重毒性的风险逐级增加。基于这样的理念,两项分别发表于JCO和BJC的剂量爬坡研究显示了在UGT1A1*28基因表型的引导下,伊立替康的双周剂量在*1*1和*1*28患者中均得到提升。

而东西方人群的基因表达差异较大,东方人群的野生型比例要显著高于西方人群,因此,东方人群对于伊立替康的耐受性高于西方人群。我们能否移植场景,将UGT1A1基因检测运用到直肠癌新辅助化放疗领域,提升伊立替康的用药剂量,将pCR及DFS/OS均提高呢?

研究历程

我们首先开展了一项Ⅰ期研究,分为剂量爬坡期和平台期,爬坡期显示了对于*1*1基因表型患者,伊立替康每周最大耐受剂量为80 mg/m2,*1*28表型为65 mg/m2,均显著高于之前西方主流观点采用的50 mg/m2/week。平台期对*1*1表型患者采用80 mg/m2/week的剂量进行探索,pCR达到了30%以上,毒性反应也可耐受。在2015年底,我们启动了CinClare随机、优效、多中心临床Ⅲ期研究,来验证在直肠癌新辅助化放疗阶段,在UGT1A1基因的引导下,联合伊立替康能否提高pCR(12%-->25%)。研究计划纳入360例T3-4/N+、距肛距离≤10 cm的直肠癌患者,设置UGT1A1基因表型(*1*1对*1*28)、临床T分期(cT3对cT4)及距肛距离(≤5 cm对>5 cm)为分层因素。国内共17家中心参与研究,2015年11月至2017年12月间完成了360例患者入组,主要研究终点取得了阳性结果,无论pCR还是CR均提升了近一倍;3度以上毒性反应明显增加,主要为白细胞降低、粒细胞降低及腹泻,但尚可接受;亚组分析显示所有亚组均倾向于伊立替康带来pCR获益;伊立替康的完成次数与pCR关系密切。

未来启迪

CinClare研究取得了预期的阳性结果,但也带来了新的思考:

①如何减少伊立替康的相关毒性,使患者暴露在足量的伊立替康之下,从而提高疗效?

②如何通过探索性研究找到合适的Biomarker早期预测疗效和毒性?

③在新辅助治疗模式发生改变的前提下,辅助治疗该如何选择?

我们CinClare研究协作组基于这样的临床困惑,将进一步进行研究,不断确认伊立替康在直肠癌新辅助治疗的价值。同时,我们也欢迎国内放疗中心加入我们协作组,共同探索直肠癌放疗模式的优化,为临床研究的“放疗好声音”而共同努力。

作者 | 章真 朱骥 (复旦大学附属肿瘤医院)

编辑 | 郝冉(中国医学论坛报)

查看更多