查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

泛发性脓疱型银屑病(GPP)是一种罕见皮肤病,其在临床表现、病理机制等多方面均不同于寻常型银屑病。GPP病情凶险多变,对患者的生活质量可造成严重影响,甚至可引起危及生命的器官衰竭和感染性并发症。

然而,我们对GPP的了解和认知却明显滞后于其他常见皮肤疾病,这使得其临床诊疗面临严峻的挑战。为了解决临床诊疗困境、优化诊疗服务,有必要进一步研究和了解GPP的发病机制以及临床病程特征,掌握其发生发展之规律。本期,我们有幸邀请到武汉协和医院皮肤科主任陶娟教授来为我们细细讲解这一罕见皮肤病。

认识难、研究亦难,究竟难在哪里?

GPP的诊疗在临床中相当棘手。不同于大家都比较熟悉的寻常型银屑病,GPP的公众认知严重不足,评估和治疗手段极为有限,相关研究的推进也非常困难,导致疾病知识的积累和进展缓慢。GPP的研究和诊疗究竟存在哪些现实难点呢?陶娟教授告诉我们,其发展受到多因素的制约。

“首先是疾病的罕见性。因病例数量少,GPP没有引起大众足够的关注和重视。研究样本少,研究规模和数量不足。”陶娟教授指出,已有不同国家和地区对GPP流行病学数据进行统计和分析,虽然各地的调查结果差距较大,但毋庸置疑的是,GPP总体发病率低、患病人数少——从中国最新发布的数据来看,每十万人中,仅发现1-2位GPP患者[1]。

“其次,我们对GPP的认知和了解起步较晚。”陶娟教授继续说道,急性GPP的典型表现最早由Leopold von Zumbusch在1910年时报道和描述,距今也才100多年[2]。而且,自发现以来,GPP的疾病特征并未得到一致的定义,直到2017年欧洲罕见和重度银屑病专家网络(ERASPEN)才发表了最新国际共识,对GPP进行了明确的定义[3]。

另外,GPP还可细分为多种临床类型,如急性GPP、妊娠期GPP、婴幼儿脓疱型银屑病、环状脓疱型银屑病及GPP局限型,异质性高[4]。再加上机制研究本身的复杂性,更使得其研究和诊疗发展难上加难。尽管如此,陶娟教授仍表示,如GPP这样严重威胁患者生命健康的罕见病,我们更要关注并推进其研究发展,并推广其在临床上的认知——这不仅仅是医学领域的问题,更关系着社会的稳定和谐,我们必须迎难而上。

找不同:GPP与寻常型银屑病有何分别?

GPP与部分皮肤疾病可能存在相似的表现,在临床诊断上容易导致混淆。例如,寻常型银屑病是皮肤科医生的“老熟人”,在日常临床实践中非常常见。GPP可伴或不伴寻常型银屑病,如果对两者没有充分的认识,可能造成误诊而延误治疗。“实际上,GPP与寻常型银屑病有着明显的区别,在临床中需要对它们进行仔细鉴别、独立诊断。”陶娟教授指出,无论是起病特点、临床表现、组织学特征还是病理机制,GPP与寻常型银屑病都有着较大差异。

“寻常型银屑病通常为慢性起病,病情发展较为缓慢。GPP起病较急且病情严重,两者均可反复发作。”陶娟教授从起病特征和临床病程谈起,GPP既可急性发作或突然加重,也可呈持续性发病,在轻微脓肿的同时伴随其他严重症状,病情具有轻重缓急之分[2]。例如,不同类型GPP起病特征和病程大相径庭:急性GPP迅速起病,妊娠期GPP以反复发作为主要特点,而环状脓疱型银屑病起病时以环状皮损为特征,呈亚急性或慢性病程[4]。

从临床表现(皮损特点)来看,寻常型银屑病俗称为牛皮癣,患者全身皮损以斑块、红斑、鳞屑为主要表现,状如牛皮、质厚而坚,因此得名。GPP不同于此,其临床表现在红斑基础之上多发无菌性脓疱,分布密集广泛,脓疱之间还可融合成片状脓湖,常伴发热等全身症状或是器官功能衰竭[5]。

“组织病理检查是皮肤科诊断时常用的技术之一。在组织学特征上,GPP与寻常型银屑病也大有不同。”陶娟教授指出,对于寻常型银屑病,其主要组织病理表现包括角化过度、角化不全、少许中性粒细胞聚集,在角质层形成Munro微脓肿。GPP在组织病理改变上与寻常型银屑病具有相似之处,但其突出特点为中性粒细胞浸润和聚集明显,这些细胞聚集于棘细胞上层可形成Kogoj微脓疡[6],因此,我们也称GPP是一种中性粒细胞性皮肤病。

除此以外,近年来研究发现,GPP与寻常型银屑病在遗传基因&病理机制上也有很大的不同。对于寻常型银屑病,HLA-Cw6是其易感性最强和最突出的遗传危险因素之一,IL-17、IL-23等炎症介质和信号通路在发病过程中具有重要作用[5]。而对于GPP,研究者们发现,不少GPP患者存在IL36RN基因突变,但该突变位点并未(或鲜少)在寻常型银屑病患者中发现,提示IL-36通路可能与GPP的发病机制密切相关。除了IL-36RN,AP1S3、CARD14等基因突变也可能参与GPP的发生[7]。

聚焦IL-36信号通路,展望GPP治疗未来的发展前景

在临床上,寻常型银屑病的治疗手段可谓是多种多样,尤其是生物治疗领域,更是“高招”频出。肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、IL-17、IL-23等信号通路是寻常型银屑病常见发病途径,针对这些炎症细胞因子,靶向治疗药物层出不穷。“由靶向药物引领的精准治疗确实为银屑病患者带来了很多的福音。正因为这些新的手段,我们有了更高的治疗目标——从PASI 50、PASI 75到PASI 90,甚至PASI 100。由此可见,靶向药物的开发是未来治疗的趋势。”紧接着,陶娟教授从寻常型银屑病的治疗进步谈及对GPP治疗发展的期待,“精准治疗的推进,需要我们对疾病的发病机制有深入的了解和认识。在寻常型银屑病中,IL-17/IL-23信号通路很重要。那么在GPP中,靶向IL-36信号通路会不会也有很好的治疗效果呢?”

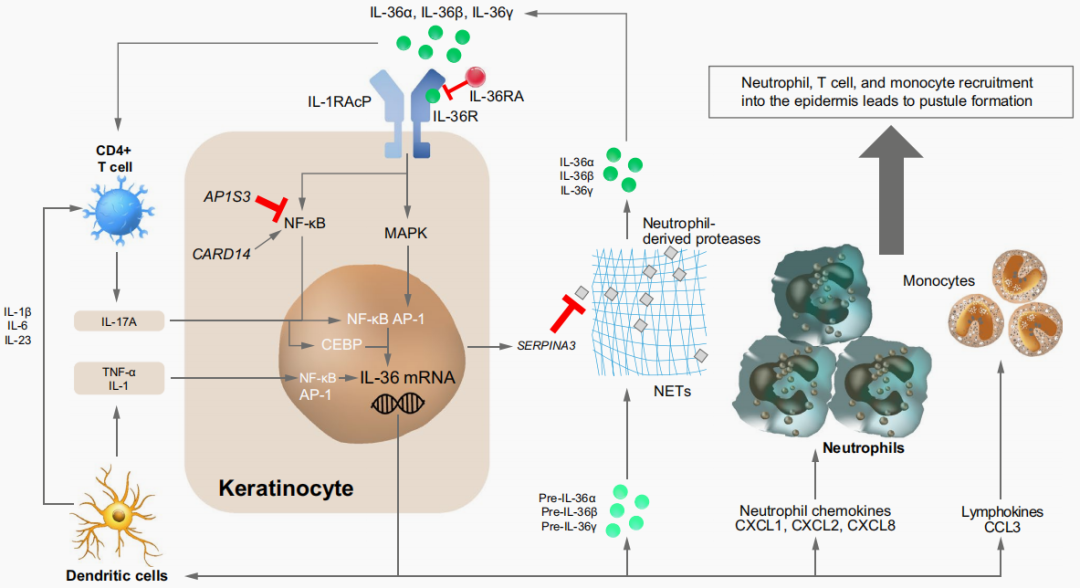

IL-36信号通路异常被认为是GPP发病机制中的关键致病因素——IL-36RN突变将影响IL-36受体拮抗蛋白(IL-36Ra)的稳定性及其与IL-36受体的结合,促使IL-36信号持续异常激活,进而诱导产生下游炎性细胞因子(如各种白介素和趋化因子),引起自我延续的炎症级联反应,并招募大量中性粒细胞以及其他免疫细胞进入表皮,导致脓疱的发展(图1)[6]。与IL-36信号通路相关的免疫靶向治疗药物(如IL-36受体拮抗剂)备受关注,其在初步临床研究中已展现出积极的治疗作用[8]。

图1:IL-36参与GPP脓疱发生的多种途径[6]

“我们很期待IL-36受体拮抗剂能够为GPP患者带来更多的福音,期待精准治疗能进一步推进GPP治疗达标。”陶娟教授表示,鉴于GPP急性发作及反复复发等特点,未来的治疗开发将重点关注如何快速控制病情以及长期维持疗效上,这些值得我们进一步去探讨。

项目介绍

GPP是一种严重的罕见皮肤病,可引起不正常和不可控的炎症,从而损害身体的组织和器官。发作时可显著影响患者的健康及生活质量,甚至威胁生命,同时带给患者重大的经济负担。目前,尚无获批的用于特异性治疗GPP的药物。

基于此,GPP卓越中心发起“先锋嘹亮(Pioneer Voice)”项目,旨在为GPP疾病诊疗进展的医学教育贡献一份力量,以期能让更多关注GPP的临床专家能更加熟悉与了解其最新的进展。

专家简历

陶娟 教授

武汉协和医院

教授、博士生导师

中国医师协会皮肤科医师分会副会长

中华医学会皮肤性病学分会委员

湖北省医学会皮肤科分会候任主委

皮肤疾病诊疗和健康湖北省工程研究中心主任

华中科技大学附属协和医院皮肤科主任

参考文献:

[1] 《我国泛发性脓疱型银屑病的患病率和疾病负担调查:一项基于全国2012-2016年城镇医疗保险数据的估算》,中华医学会第二十七次全国皮肤性病学学术年会,2021年6月.

[2] Choon SE, Navarini AA, Pinter A. Clinical Course and Characteristics of Generalized Pustular Psoriasis. Am J Clin Dermatol. 2022, 23(Suppl 1):21-29.

[3] Navarini AA, Burden AD, Capon F, et al. European consensus statement on phenotypes of pustular psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017, 31(11):1792-1799.

[4] 《脓疱型银屑病诊疗中国专家共识(2022版)》编写委员会专家组. 脓疱型银屑病诊疗中国专家共识(2022版). 中华皮肤科杂志, 2022, 55(3): 187-195.

[5] Zheng M, et al. The Prevalence and Disease Characteristics of Generalized Pustular Psoriasis. Am J Clin Dermatol. 2022, 23(Suppl 1):5-12.

[6] Iizuka H, Takahashi H, Ishida-Yamamoto A. Pathophysiology of generalized pustular psoriasis. Arch Dermatol Res. 2003, 295 Suppl 1:S55-9.

[7] 杨晶,肖异株. IL-36受体拮抗剂治疗泛发性脓疱型银屑病的机制及研究进展. 临床医学进展. 2022,12(5): 4559-4564.

[8] Bachelez H, et al. Trial of Spesolimab for Generalized Pustular Psoriasis. N Engl J Med . 2021, 385(26):2431-2440.

查看更多