查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

二尖瓣的正常关闭是需要依赖于患者的二尖瓣瓣叶、瓣环以及乳头肌等进行协调。如果二尖瓣瓣环出现了功能失调或者是结构异常的现象,就会引起一些心脏方面的疾病,最常见的疾病就是二尖瓣关闭不全,需要手术治疗进行干预。

但是,近期发表在《欧洲心脏杂志》上的一项研究颠覆了传统认知,我们都被“骗了”,正常人普遍存在二尖瓣环分离!那传统的治疗还有意义吗?

该研究回顾性分析了98例心脏结构正常成人(平均年龄69.1±12.6岁;男性81%)心脏CT扫描的收缩期数据。以二尖瓣口为中心轴进行正交旋转进行多平面图像重建,确定二尖瓣瓣叶的周长和是否有二尖瓣环分离,对二尖瓣附着周长内的分布角度和最大分离长度进行定量了测定。

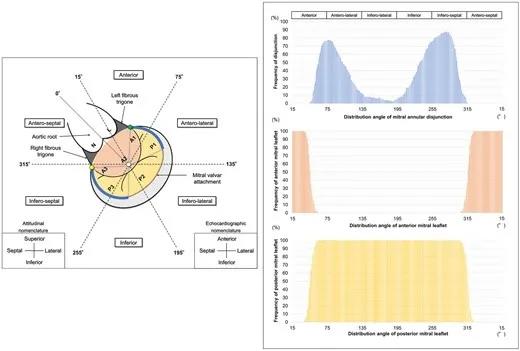

结果发现有96%存在二尖瓣环分离。二尖瓣前叶和后叶的平均分布角度分别为91.3°±9.4°和269.8°±9.7°。分离的平均分布角度为105.1°±49.2°,相当于整个二尖瓣后叶附着处的39.0±18.2%,分离的最大高度平均为3.0(1.5-7.0)mm。分离的分布流行图显示了特征性的双峰,多位于前-前外侧和下-下间隔区域。

原来在正常成人二尖瓣环分离相当常见,几乎所有人均存在!主要分布在二尖瓣后叶的P1和P3区域。

二尖瓣环分离

先来了解一下这个“二尖瓣环分离”:

所谓的二尖瓣环分离是指心房-瓣膜-心室连接处二尖瓣环的正常结构缺失,二尖瓣后叶直接附着在心房壁(心房-瓣膜连接处)。最初是用“裂开的心脏”来描述的。

1986年Hutchins等解剖了900例尸体的心脏,发现二尖瓣环分离和二尖瓣脱垂之间有潜在关系,而Angelini等认为这种分离是正常的解剖变异。新近Hutchins等使用心超、磁共振和CT等成像进行研究,显示二尖瓣环分离与二尖瓣脱垂、左室快速性心律失常之间潜在有相关性。

其实这些引起争议的主要原因是缺乏正常人心脏二尖瓣环分离三维(3D)分布的详细数据,二尖瓣环分离的实际发生率也尚未弄清。在这项研究中,作者对正常成年人的心脏结构进行心脏CT扫描,然后多平面重建来调查二尖瓣环分离的发生率及其程度。

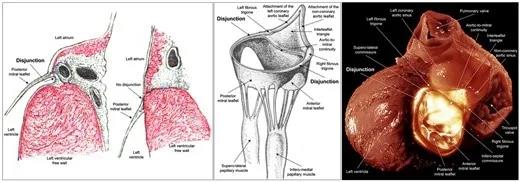

图1 Henle的图

Henle的图示(上图左)清楚地显示了二尖瓣环分离(左侧)和(右侧)不分离。Zimmerman画的插图(上图中)描述了二尖瓣环外侧和内侧的分离。McAlpine用照片(上图右)显示了二尖瓣环广泛分离(透亮区)。

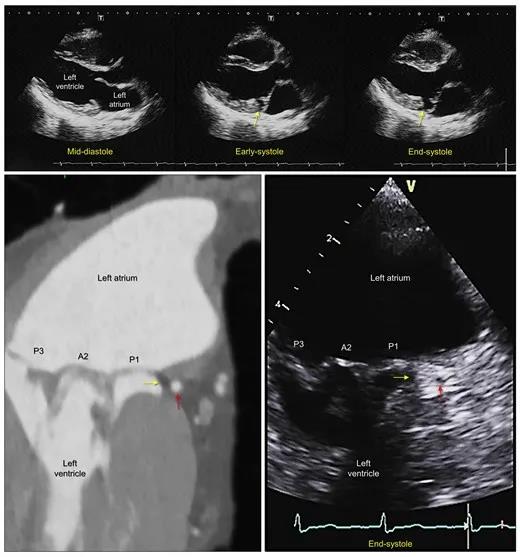

图2 二尖瓣环分离的心超图像

(上图)3个二尖瓣环分离的心超。在收缩期可见到下外侧区域二尖瓣环分离(黄色箭指示)。(下图)食道超声显示二尖瓣后叶P1区域的分离(黄色箭头所指),红色箭头是回旋支。同一患者CT扫描获得的解剖平面,显然CT重建更清楚。

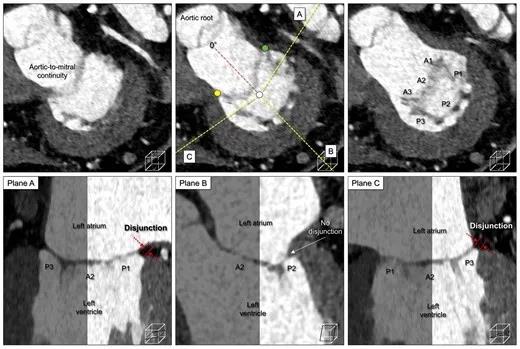

图3 使用CT技术对二尖瓣环分了的分布和高度进行定性测量。

白色圆圈表示进行多平面重建旋转的中心轴,二尖瓣口平面的创建涉及上外侧连合(绿色圆圈)、下内侧连合(黄色圆圈)和P2瓣叶附着的中心点。使用这些序列图像确定双侧的联合点。

图4 患病率分布图

左图显示了从心尖方向观察到的二尖瓣口示意图。二尖瓣口根据心超标准被分为六个部分,将双侧连合点平分的平面设置为0°。蓝色曲线表示双侧分离的代表性位置,绿色和黄色圆圈分别表示上下外侧连合,白色圆圈表示旋转的中心轴。右图是分离的分布流行图(上),二尖瓣前叶(中间)和后叶(下),显示分离分布的特征性双峰(仅限于二尖瓣后叶)。

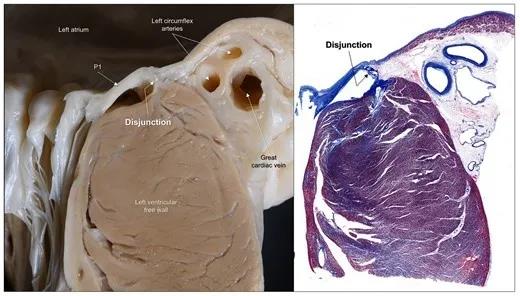

图5 二尖瓣环分离的大体解剖和组织学图像

这项研究首次揭示了二尖瓣环分离在正常人普遍存在(96%),之前的影像学方法检出率太低,所以误认为是病理性。解剖学报道报道为6.5%~37.3%,经胸心超为12%,食道心超6.7%,心脏磁共振22%。另外如果不评估二尖瓣后瓣附着的整个周长,其患病率也将被低估。为什么解剖发现率低,主要是死后心脏不充血,标本变形有关系。

临床意义

由于二尖瓣环分离普遍存在,所以与二尖瓣脱垂、恶性室性心律失常相关性显然不存在了。但在解剖学上,无论其程度如何,二尖瓣环分离都代表高压力的左心室内存在薄的纤维性结构。因此,在涉及该区域的任何侵入性操作时(包括射频导管消融、二尖瓣手术和经导管二尖瓣置换术),心脏介入和外科医生应熟悉这种解剖结构的变异,以及与回旋支和冠状窦之间的解剖关系。

因为在任何导管介入,甚至在视野受限的心脏直视手术中,都很难检测到二尖瓣环的分离。尽管房室沟相邻的脂肪组织可能会起到缓冲作用,但如果损伤到该区域,可能会引起穿孔,发生心脏压塞、心外膜血肿或左室假性室壁瘤。

来源:医格心领域

查看更多