查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

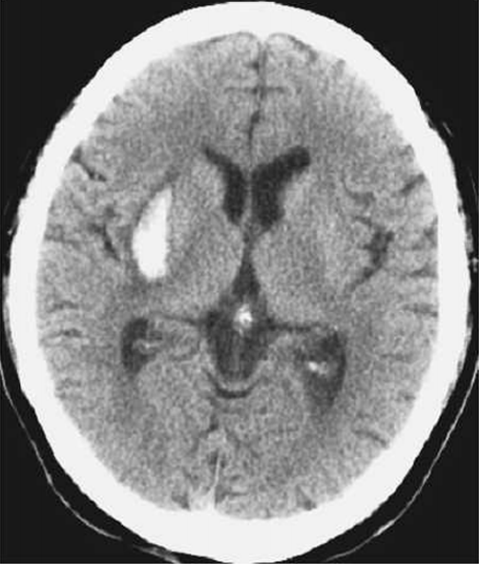

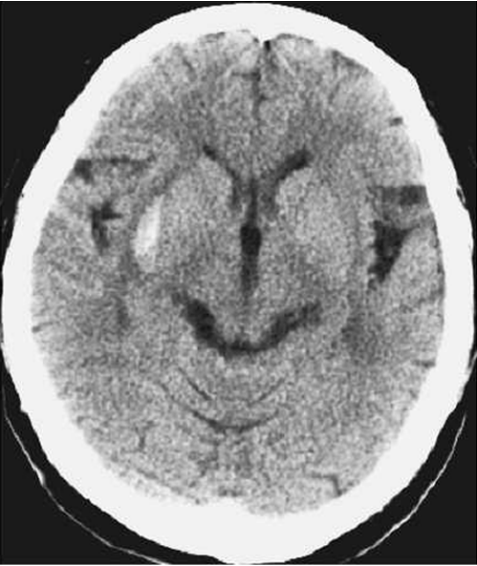

【病史摘要】

男性,60岁。近日突发左侧肢体偏瘫,既往有高血压史。

【CT征象】

平扫示右侧基底节外囊区肾形高密度影,密度均匀,边界清楚;右侧岛叶稍向外侧移位,右侧侧脑室前角受推压稍变窄(图3-3-1A、B)。

【重要征象】

基底节区肾形高密度,轻度占位效应。

【CT拟诊】

①急性脑出血。②非酮症高血糖偏侧舞蹈症。③生理性钙化。④脑肿瘤并发出血。

【最终诊断】

急性脑出血。

【评述】

脑出血可分为外伤性和非外伤性的原发性脑出血,后者是指脑内血管病变引起的脑动脉硬化、破裂而引起的出血,属于脑卒中的一类,占全部脑卒中的15%~20%,年发病率约24.6/10万。出血原因以高血压最常见,其次为动脉瘤或血管畸形。原发性脑出血约80%的病例发生于大脑半球,20%发生于脑干或小脑。临床上多为突发性偏瘫、失语和不同程度的意识障碍。CT在脑出血性病变诊治中起着不可替代的作用,CT平扫可显示脑内血肿本身、周围脑实质变化和占位效应。但颅内出血的病理生理演变过程是动态发展的,不同的出血期有着不同的影像学表现。

CT表现

①高血压所致脑出血好发于基底节区。

②新鲜血肿表现为均匀一致的高密度区,CT值为60~80 HU,与血红蛋白对X线的吸收高于脑实质而外溢的血液容积较大有关,但极度贫血的患者出血灶可以是等密度的,而急速出血能在高密度血凝块内表现出低密度,血肿在CT上的密度取决于以下因素:红细胞比容、血红蛋白浓度、血凝块收缩、血凝块溶解和降解。

③血肿周围常有一低密度环,与血肿内血凝块收缩以及血肿压迫周围脑组织造成缺血、坏死和水肿有关;脑水肿一般在出血后3~7日达高峰。

④有占位效应,其程度与脑水肿的严重程度相平行,在出血后3~7日最明显,16日左右占位效应开始减轻,大的血肿占位效应可维持4周左右。一般占位效应达高峰后(3~7日),不再随着病程延长而加剧。

鉴别诊断

①脑肿瘤并发出血:高密度影旁常有软组织密度肿块,占位效应明显并持续存在,随着病程延长,占位效应加剧,增强扫描肿瘤部分可强化。

②苍白球生理性钙化:多发生在40岁以后,边缘清晰,两侧对称,无占位效应,钙化CT值往往较脑出血CT值高。

③非酮症高血糖偏侧舞蹈症:多见于2型糖尿病患者,以女性多见。CT平扫呈高密度,多累及纹状体,如尾状核、豆状核、壳核、苍白球受累,壳核最易受累,不累及内囊,本例高密度病灶位于外囊,与前者发病部位不一致。

本文摘选自《CT读片指南》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

[抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额2名,获奖者免费获赠《CT读片指南》实体书(附赠主编签名照)]

查看更多