查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

解放军307医院消化内科

闵敏 王兰兰 刘岩

入院病情摘要和辅助检查

患者男性,50 岁,因“中上腹痛2周,黑便1周”入院,呈中上腹间断性疼痛,可耐受,伴反酸、烧心、恶心、腹胀,1周前开始排黑色成形软便,共3次,量中等。

既往过敏性哮喘病史10余年。

体格检查:中上腹轻压痛。

辅助检查:白细胞(WBC)19.66×109/L,嗜酸性粒细胞百分比率(EO%)0.318,血红蛋白(HB)170 g/L。

当地胃镜示:慢性浅表性胃炎、十二指肠球炎伴出血。

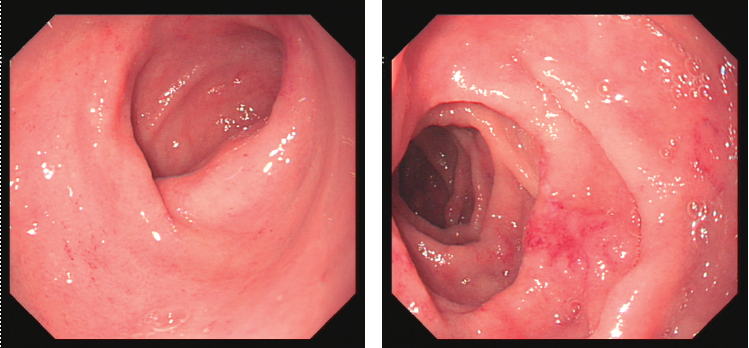

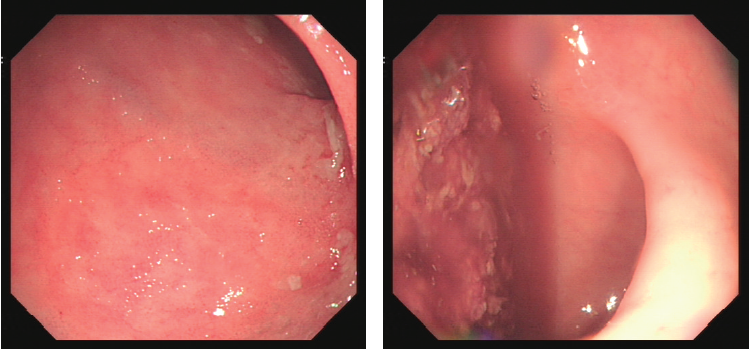

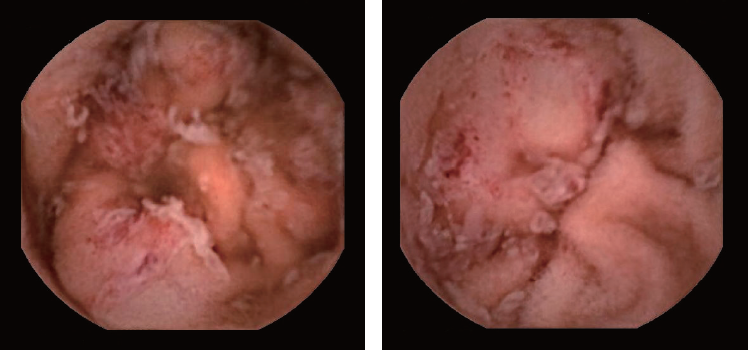

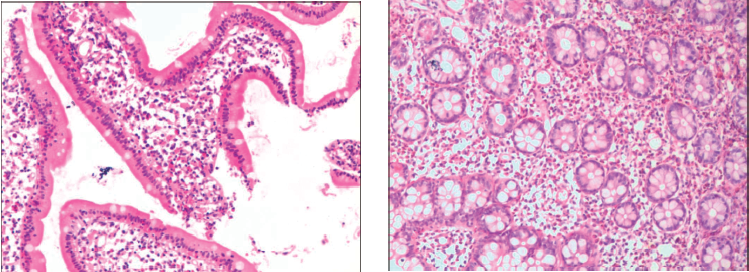

入院后我院胃镜示:非萎缩性胃炎、十二指肠降部黏膜糜烂,性质待定(图1);结肠镜示:回肠末端黏膜片状糜烂,性质待定(图2)。胶囊内镜结果示:小肠节段性黏膜糜烂(以空肠上段及回肠末端为著)(图3);十二指肠降部和回肠末端黏膜各活检4块病理回报(图4):黏膜慢性炎,间质内嗜酸性粒细胞显著增多,倾向嗜酸性粒细胞肠炎。

图1 入院胃镜:十二指肠球部可见散在充血点,十二指肠降部可见多发片状糜烂

图2 结肠镜:回肠末端黏膜粗糙,绒毛略缩短

图3 胶囊内镜:小肠黏膜各段可见散在片状糜烂,以空肠上段和回肠末端为著

图4 十二指肠降段和回肠末端活检病理:黏膜慢性炎,间质内嗜酸性粒细胞显著增多,倾向嗜酸性粒细胞肠炎

治疗

治疗经过:患者口服醋酸泼尼松40 mg/d,于1周后诉腹痛明显缓解,消化不良症状逐渐消失。

嗜酸性粒细胞小肠炎是嗜酸性粒细胞消化道炎(EGID)的一种,EGID是嗜酸性粒细胞从食管到直肠黏膜层、黏膜下层甚至全层浸润的消化道疾病。EGID发病率较低,病因不明。其还包括嗜酸性粒细胞食管炎、嗜酸性粒细胞胃炎、嗜酸性粒细胞胃肠炎、嗜酸性粒细胞结肠炎。

目前研究较多的是嗜酸性粒细胞食管炎,其具有全球分布的广泛性,但其他类型的EGID目前尚缺乏统计学证据,仅限于病例报道和小范围研究。

按照消化道壁内浸润部位,EGID还可分为黏膜病变型、肌层病变型和浆膜病变型。本例患者胃肠镜、胶囊内镜检查完善,病理结果明确,考虑为小肠黏膜病变型。

患者一般在去除过敏性食物或药物后症状得到好转,也可加用糖皮质激素、抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等。

版权说明:本文来源于中国医学论坛报“消化读图”专题,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。

查看更多