查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

卒中领域的全球盛会——国际卒中大会(International Stroke Conference 2024,ISC 2024)于当地时间2月7日~9日在美国凤凰城举行。首都医科大学宣武医院共有12项研究成功入选,其中神内方向4项、神外方向8项。基于此,中国医学论坛报壹生特别策划【ISC 2024 宣武研究展播】专题,带大家领略中国智慧的魅力。

2024年2月,首都医科大学宣武医院焦力群教授团队在国际卒中大会(International Stroke Conference 2024,ISC 2024)上展示了题为“Stenting versus medical treatment alone for symptomatic intracranial artery stenosis: a preplanned pooled individual patient data analysis of SAMMPRIS and CASSISS”研究结果,旨在比较症状性重度颅内动脉狭窄(Intracranial artery stenosis,ICAS)的支架置入联合药物治疗与单纯药物治疗的安全性和有效性。

图 ISC 2024现场壁报

研究概览

01

研究背景

颅内动脉狭窄(Intracranial artery stenosis, ICAS)是全球最常见的脑卒中病因之一,特别是在中国,高达30%~50%的缺血性脑卒中由ICAS引起。2021 年AHA/ASA发布的卒中和短暂性脑缺血发作(TIA)二级预防指南,建议将药物治疗作为ICAS 的一线治疗方法。然而,研究显示症状性 ICAS 患者即使接受强化药物治疗,1年后发生卒中或死亡的比例仍高达7.2%~17.5%。血管内治疗是否让患者获益?哪些特征的患者获益最大?这些问题一直是学术界争议的话题。尽管SAMMPRIS和VISSIST研究揭示药物治疗明显优于血管内治疗(12.6%~15.1% vs 12.6%~15.1%),但是Wingspan支架系统上市后监测WEAVE和WOVEN研究表明,在FDA批准的适应证下,使用血管内治疗ICAS的围手术期卒中或死亡为2.6%,一年卒中或死亡风险为8.5%。

2022年焦力群教授团队在JAMA杂志发表的中国神经介入第一个随机对照研究CASSISS揭示血管内治疗在卒中或死亡的预防效果与单纯药物治疗相当。因此,由于国内外研究结果的差异性,本研究拟纳入高质量的随机对照研究的个体患者数据,进行荟萃分析,比较症状性ICAS患者血管内治疗与单纯药物治疗的安全性和有效性。

02

研究方法

本研究在PROSPERO 注册(CRD42022369922)。总共检索到全球4项关于症状性ICAS血管内治疗与单纯药物治疗比较的随机对照研究,有两项研究数据无法获取,最终纳入两项已完成的随机对照试验(SAMMPRIS和CASSISS)进行了预先计划的个体患者数据汇总分析。

纳入了809例患者的个人数据,其中包括SAMMPRIS 试验中的451例患者和CASSISS试验中的 358例患者。400例参与者被随机分配到血管内治疗组,409例参与者被随机分配到单纯药物治疗组。

03

研究结果

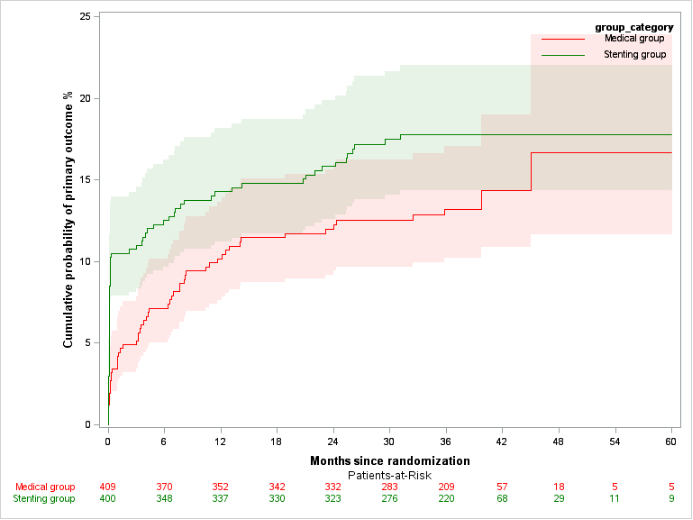

主要结果的风险在血管内治疗联合药物治疗与单纯药物治疗之间没有显著差异(17.5% 对 13.2%,HR 1.37,95% CI 0.96~1.95,P=0.08)。

然而,血管内治疗联合药物治疗与单纯药物治疗相比,30 天内发生卒中或死亡的风险更高(10.5% 对 4.2%,HR 2.62,95% CI 1.49~4.61,P=0.0005)。

两组患者在入组 30 天后发生在靶血管供血区域的缺血性卒中的风险差异不大(7.0% vs. 9.0,HR 0.80,95% CI 0.49~1.30,P=0.36)。

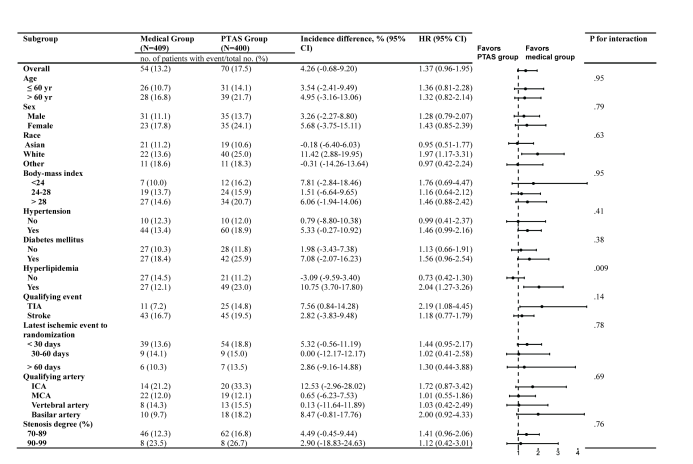

与单纯药物治疗相比,白种人[HR,1.97 (95% CI 1.17-3.31)]、高脂血症[HR,2.04 (95%CI, 1.27-3.26)]、TIA[HR,2.19 (1.08-4.45)]患者血管内治疗发生卒中或死亡的风险更高。

图1 主要终点(入组后30天内卒中或死亡或入组30天后在靶血管区域内发生缺血性卒中)

图2 主要终点事件的亚组分析

04

研究结论

研究结果表明,症状性重度ICAS血管内治疗联合药物治疗无明显获益。与单纯药物治疗相比,血管内治疗联合药物治疗的短期卒中或死亡风险较高,长期卒中或死亡风险无显著差异。然而,亚组分析提示种族、高脂血症和缺血事件类型可能会对血管内治疗的安全性和有效性产生潜在影响,这也提示未来需要进一步高质量研究进行验证。

主要研究者介绍

主任医师,教授,博士生导师,首都医科大学宣武医院介入放射科主任,神经外科副主任,脑血运重建中心主任,国家区域医疗中心、宣武医院济南医院院长。兼任《中国脑血管病杂志》主编;中国医师协会神经介入专业委员会副主委;国家卫生健康委继教中心神经介入专委会主委;国家卫生健康委脑防委缺血性卒中外科专委会主委;国家卫生健康委脑防委缺血性卒中介入专委会副主委;北京介入医学会副会长等职务。毕业于山东医科大学,先后师从于朱树干教授和凌锋教授,获得神经外科硕士和博士学位,并在鲍圣德教授的指导下,在北京大学完成博士后研究。从事缺血性脑血管病的外科和介入治疗,在国际上率先开展了复合手术治疗颈动脉闭塞、椎动脉闭塞,以及药物球囊治疗椎动脉狭窄等创新手术,并带领宣武医院脑血运重建中心在此领域深入研究,同时,长期重视教育培训,为中国培养了大批高水平的医生。

临床医学博士,主治医师,副研究员,2017年毕业于北京协和医学院(清华大学医学部)临床医学八年制,北京市科技新星,中国科协战略发展部科技智库青年人才。致力于颅内动脉狭窄、颈动脉狭窄和烟雾病等缺血性脑血管病的外科、介入及复合手术的诊疗。迄今以第一/通讯作者在JAMA、Stroke、Ageing Research Review, Aging and Disease、SVN、JNIS、Cochrane Reviews等期刊上发表SCI论文30余篇,参编书籍2部,获得专利授权8项。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金等8项课题,参与“十三五”国家重点研发计划、北京市科委、扬帆计划等课题。《中国脑血管病杂志》青年编委。中国医药教育协会脑卒中血运重建专业委员会常务委员兼副秘书长,北京神经科学学会神经介入专业委员会委员。中国志愿医生。

临床医学博士,毕业于首都医科大学,首都医科大学宣武医院神经外科,住院医师,长期从事缺血性脑血管病临床和基础研究,先后作为研究骨干参与2项国家级和1项省部级重点研究专项,专注于动脉粥样硬化易损特征的影像评估和分子机制探索,筹建了影像核心实验室,协助医院开展高质量临床多中心研究10余项,以第一或共同第一作者发表SCI文章17篇,中文核心1篇,获得发明专利1项,软件著作权1项,参编参译书籍3本,曾获得研究生国家奖学金,王忠诚优秀研究生奖学金。

END

首都医科大学宣武医院供稿

查看更多