查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

四川大学华西医院神经内科何俐教授团队于2025年6月在Neurology发表文章“Intra-Arterial Thrombolysis Following Endovascular Recanalization for Large Vessel Occlusion Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis”(扫描二维码阅读原文)。本研究基于现有随机对照试验结果进行系统综述及荟萃分析,就动脉内溶栓(IAT)在大血管闭塞卒中患者血管内再通后的疗效和安全性进行分析,研究结果证实IAT可以改善患者功能预后,且不增加死亡或颅内出血风险,研究并基于基线特征、溶栓药物、合并抗血小板药物进行亚组分析,为IAT的临床应用提供高质量证据支持。

血管内治疗(EVT)是目前大血管闭塞卒中的首选治疗。尽管取栓术后实现成功再通,但仅有半数的患者在90天时恢复功能独立,这突显了微循环障碍在不良神经功能预后中的潜在作用。尽管IAT通过溶解远端动脉和微循环中残留的血栓显示出改善神经功能预后的潜力,其治疗效果由于近期矛盾的随机对照试验的结果仍存在争议。

基于此,我们提出本研究的科学问题:IAT是否能进一步改善取栓术后成功再通的大血管闭塞卒中患者的临床预后?为系统回答该问题,本研究检索了PubMed、Embase、CENTRAL以及ClinicalTrials.gov截止到2025年2月8日的相关文献,纳入所有评估大血管闭塞卒中患者血管内再通后进行IAT治疗的疗效和安全性的临床试验。提取了相关有效性及安全性结局,应用敏感性分析评估研究结果的稳定性,并基于基线特征、溶栓药物、合并抗血小板药物进行亚组分析。

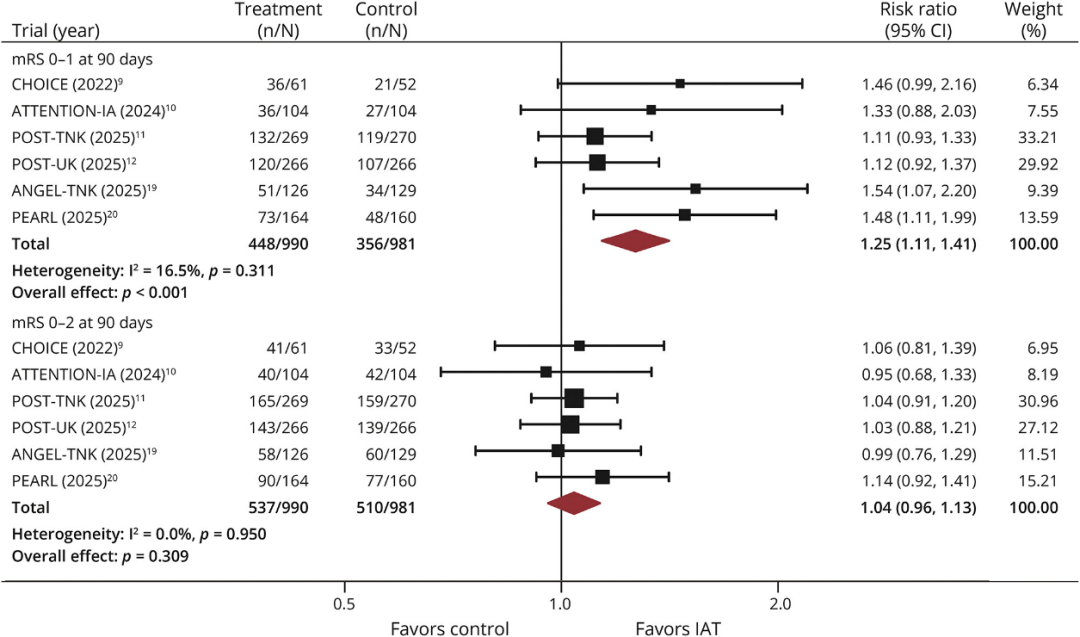

本研究共纳入6项RCT研究,研究结果发现,IAT组90天mRS评分0-1分的比例显著高于对照组,风险比(RR)为1.25(95% CI 1.11-1.41)。两组间90天mRS评分0-2分的比例(RR 1.04, 95% CI 0.96-1.13)无显著统计学差异(图1)。

图1 动脉内溶栓在大血管闭塞卒中患者血管再通后的疗效

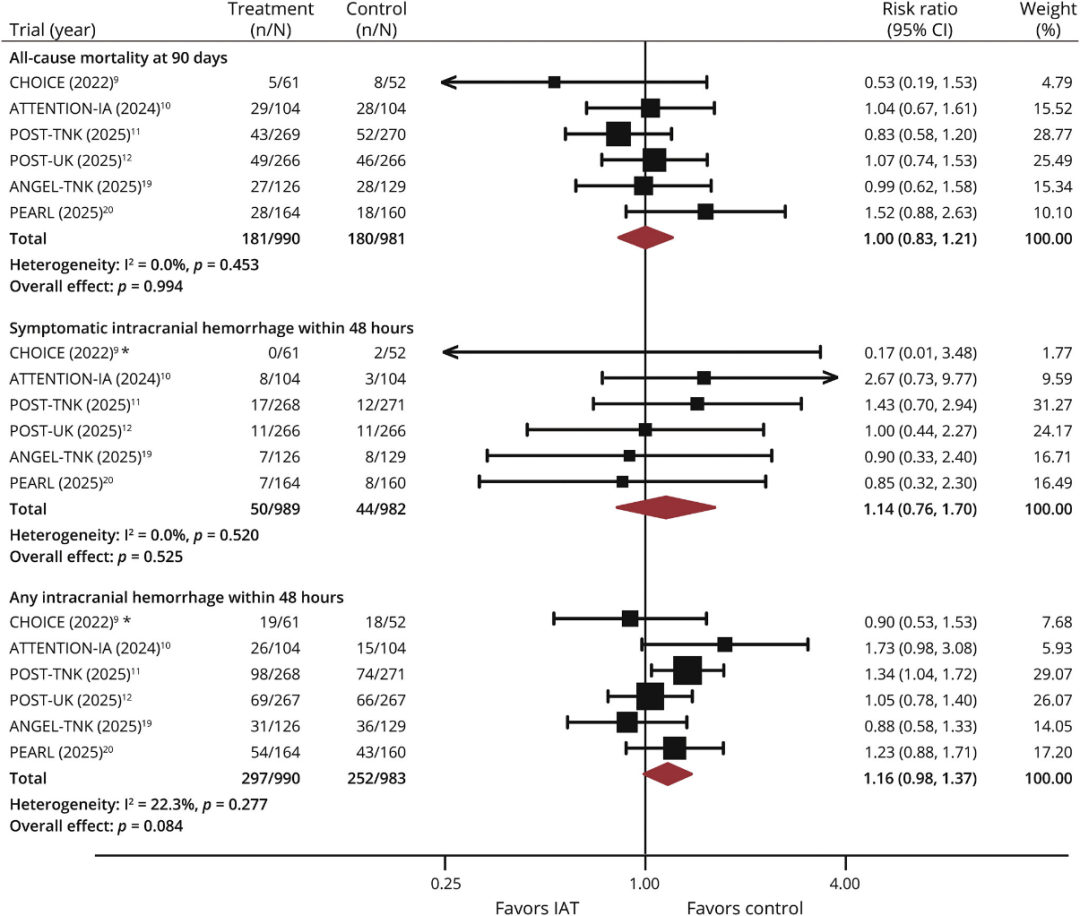

关于安全性结局,IAT组与对照组90天全因死亡率(RR 1.00, 95% CI 0.83-1.21)、症状性颅内出血(RR 1.14, 95% CI 0.76-1.70)和任何颅内出血(RR 1.16, 95% CI 0.98-1.37)比例相似(图2)。

图2 动脉内溶栓在大血管闭塞卒中患者血管再通后的安全性

专家点评

周沐科教授: IAT作为急性缺血性卒中一种重要的治疗手段,近两年随着相关高质量RCT研究在血管内治疗中疗效的探索成了一个热门话题,然而由于现有RCT研究结果的不一致,以及不同研究设计间存在的差异,目前尚缺乏相关研究对IAT疗效进行系统性回顾及分析。本研究是现有关于RCT研究的首次汇总分析之一,研究结果的发表甚至早于ANGEL-TNK和PEARL研究的正式发表,具有显著创新性及科学性。本研究中,作者采用了科学严谨且完善的统计学方法,对IAT的疗效与安全性进行了整体的系统综述及荟萃分析,并且从多个亚组分析的角度进一步探索了不同情况下IAT的疗效。该研究为IAT的临床应用提供了高质量证据支持,具有重要的临床价值。

作者心得

研究心得

血管内治疗作为大血管闭塞卒中的首选治疗手段,近年来无效再通已成为日益关注和亟需解决的热点。IAT既往常作为血管再通失败患者的补救措施,随着ATTENTION-IA、POST-TNK、POST-UK三个研究结果同期发表,我们关注到这一话题,并且在随后的国际卒中大会获取到ANGEL-TNK和PEARL研究的核心研究结果。基于此我们系统回顾并荟萃分析了现有高质量临床研究结果,研究选题及结果具有重要的临床意义,为IAT的临床应用提供了高质量证据。本研究中,我们严格筛选数据,应用不同的统计学方法、质量评估工具,应用敏感性分析评估研究结果的稳定性,并进行基线特征、溶栓药物、合并抗血小板药物的亚组分析,这也是本研究的重要价值之一。论文最终得以发表,我们认为主要在于选题切合当下的研究热点,填补了现有研究的空白,研究采用了严谨、科学且完善的方法学处理以及较全面的亚组分析。

投稿心得

Neurology是美国神经病学学会的官方期刊。本研究于2025年3月投稿,经过1个月左右审稿后修稿,审稿人审稿非常细致、严谨,对研究选题给予了高度肯定,对研究结果给予了较好的评价,就统计学处理提出了很多宝贵意见,并建议补充亚组分析,针对审稿意见我们对文章进行了详细的修改完善和回复,最终在2025年4月21日正式接收,并受到Prof. Timothy J. England述评“Should We Routinely Administer Intra-Arterial Thrombolysis After Endovascular Thrombectomy for Ischemic Stroke From Large Vessel Occlusion?”(DOI: 10.1212/WNL.0000000000213929),研究结果也引发X、Facebook、Bluesky等社交平台的关注和报道。

点评专家

医学博士,主任医师,教授,博士生导师。

四川大学华西医院神经内科副主任,脑血管病组医疗组长。

现担任中华医学会神经病学分会神经心理学和行为神经病学学组委员,中国卒中学会理事,四川省医师协会神经内科分会副会长,四川省预防医学会卒中防控分会主委。四川省卒中学会秘书长。2024科技部国家科技重大专项项目负责人。

通讯作者

医学博士,四川大学华西医院神经精神疾病中心主任,神经内科学科主任,主任医师,教授,一级专家,博士生导师,博士后合作导师。四川省学术和技术带头人。四川省卫生健康首席专家。2022天府名医。中华医学会神经病学分会常委、神经生化学组副组长,中国卒中学会常务理事,中国卒中学会脑血管病高危管理分会副主任委员,中国康复医学会吞咽障碍康复专委会副主委,中华预防医学会卒中防控专委会常委。四川省卒中学会会长,四川省医学会神经病学专委会副主委,四川省医师协会神经病学分会会长。四川省康复医学会神经病学专委会主委。科技部“十三五重大专项”项目负责人,国家自然基金项目面上项目5项,科技部“十一五”“十二五”科技支撑计划分课题负责人2项,省科技厅攻关项目3项,发表SCI收录文章130余篇,参与获教育部自然科学一等奖2项。主编与联合主编人民卫生出版社教材3部。

第一作者

四川大学华西医院神经内科2024级博士研究生,美国Henry Ford Hospital访问学者,导师为何俐教授,主要研究方向为缺血性卒中、血管性痴呆、原发性头痛相关临床与基础研究,以第一作者/共同第一作者在Neurology、Cochrane Database Syst Rev、J Am Heart Assoc、CNS Neurosci Ther、Eur J Neurol 等期刊发表SCI文章14篇,参与国家及省级课题3项。

首都医科大学附属北京安贞医院心血管病学博士,主要从事心律失常的导管消融与机制研究、人工智能与心血管疾病及可穿戴设备应用的交叉研究,以第一作者在Neurology、Stroke、Heart Rhythm、Journal of American Heart Association 等心血管权威期刊发表论著11篇,参与国家及省部级研究3项。

查看更多