查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

内镜下黏膜剥离(ESD)术后溃疡,是指内镜黏膜下剥离术后形成的医源性溃疡,可导致出血、穿孔、狭窄等并发症。封闭ESD术后创面可有效预防溃疡形成,降低术后并发症的发生率。

ESD创面的封闭的方法有很多,对于面积较小的ESD创面,可直接应用金属夹进行封闭。但对于面积较大的ESD创面,单纯金属夹封闭比较困难,刻意夹闭可能会造成无法封闭或夹闭不全。在处理此类创面时面临两个主要问题,一是操作复杂,二是价格昂贵,例如尼龙绳荷包缝合、吻合器辅助操作(OTSC吻合夹)等。

单环夹是一个简便又经济的发明,已有不少医院开始使用这种方式封闭ESD创面。它使用两个金属夹分别固定在创面的两侧,并通过一根环线把两个夹子捆绑靠拢,进而夹闭创面。与传统方法不同的是,金属夹夹在创面外侧的正常黏膜上,稳固性更好。但有研究指出单环夹封闭的成功率偏低。在操作中,随着第一个金属夹的固定,黏膜出现皱集,环线也会随之发生褶皱,不容易被第二个夹子套住。

不久前,日本内镜专家设计了一种双环夹( the double-loop clips,D-L夹)技术。将标准的金属夹(HX-610-90; Olympus, Tokyo, Japan) 安装在可旋转的夹子固定器上,在夹子保持打开状态下,用一根医用线穿过夹子基底部的空隙并打结固定,用剩下的线做成长度适当的双环扣,最后将夹子和医用线收回固定器内。

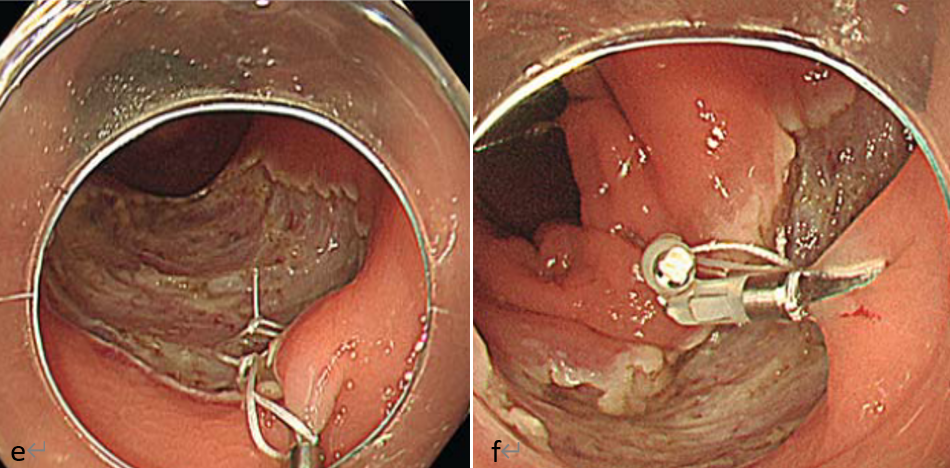

在ESD术创面区域释放双环夹,将固定器上的第一个夹子固定在近侧黏膜,第二个夹子套住第一个环扣后固定在远侧黏膜,也可根据创面大小套住第二个环扣(e、f)。通过上述操作,创面两侧放置的金属夹被医用线勒紧,从而达到了结扎的目的。

图1 D-L夹结扎结肠ESD后溃疡

为了使该技术更好的应用于临床,研究者再次对D-L夹技术进行改良,并评估了新方法的可行性。该研究发表于《消化内镜》[Gastrointest Endosc 2020,92(2):415]杂志8月刊。

研究简介:

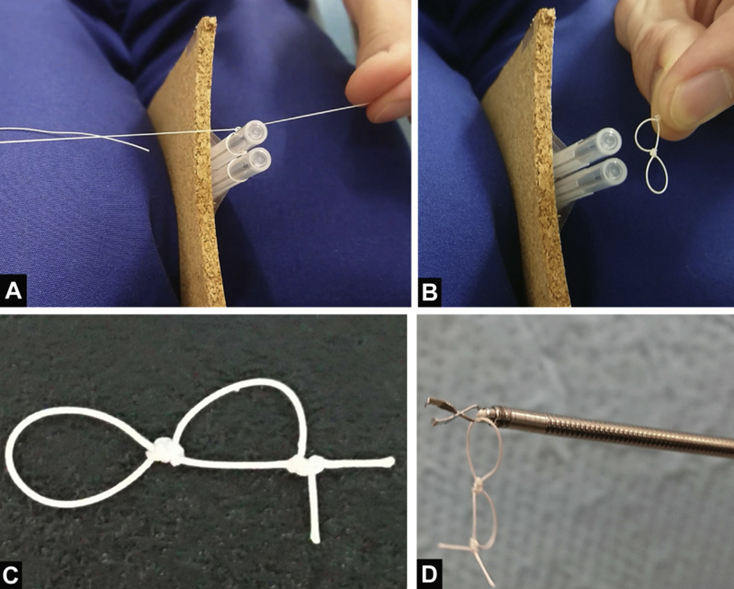

改良版的D-L夹由标准大小的金属夹换成了更短的金属夹(HX-610-90S; Olympus) ,一方面有助于夹住黏膜,另一方面减少对正常黏膜的损伤。环线的长度也是影响封闭创面的重要因素。若环线过长,结扎松散,难以达到封闭创面的效果;若环线过短,操作者难以使用金属夹套住环线。通过探索,研究者对环线的长度进行了调整,以注射针的透明帽作为工具(A、B),构建了长度最为合适的双环线(C、D)。这种方式也使得制作D-L夹更加快速、简单。

图2 D-L夹的制备方法

研究者回顾了2019年4月~2019年9月期间在Kushiro Rosai医院进行结肠ESD的35例患者。研究共排除了9例患者,其中6例因操作困难未行D-L夹结扎,2例因创面较小采用常规金属夹夹闭,1例为院外专家操作。最终,共有26例患者纳入研究,他们的病灶分别位于盲肠(5例),升结肠(5例),横结肠(8例),降结肠(1例),乙状结肠(1例)和直肠(6例)。所有患者的操作均由一名经验丰富的内镜医师完成。主要观察指标为完全结扎率、操作时长、D-L夹的数量以及迟发的不良事件,包括ESD术后迟发性穿孔、ESD术后迟发性出血和ESD术后电凝综合征( PEECS)。操作时长的定义为从第一个D-L夹到创面闭合的时间间隔。ESD术后迟发性穿孔定义为在手术结束后腹部CT或X线影像提示腹腔游离空气。ESD术后迟发性出血定义为手术后14天内出现的需要紧急内镜止血、输血或血红蛋白下降2 g/dl的消化道出血。PEECS的定义为ESD术后局限性腹痛、发热(≥37.6℃)、炎症反应(白细胞增多[≥10000/uL]或C反应蛋白升高[≥0.5mg/dL])而不伴有明显的穿孔。

研究结果显示,R0整体切除率为97.1%,手术标本的中位长度为3.2厘米(四分间距[IQR],2.8-3.8cm),中位切除面积为6.9平方厘米(IQR,5.4-8.7cm2),肿瘤长轴的平均长度为2.3厘米(IQR,2.0-2.4cm),完全结扎率为88.5%(23/26)。排除腹膜反折线下方的直肠病灶之后,完全结扎率可达到95.5%(21/22)。不完全结扎在直肠瓣膜/肛门边缘的病灶中更为常见(P=.0269)。操作时长的中位时间为20分钟(IQR, 16-24分钟)。手术后无患者出现迟发性穿孔、出血,仅有1例患者发生PEECS。该患者的住院时间为19天,但导致住院日延长的主要原因是该患者合并了胆道结石引起的胆管炎。综合性评估发现,在处理直肠反折线以上病灶ESD术后创面时,改良版D-L夹技术是一种有效可行的新方法。

(首都医科大学附属北京友谊医院消化内科 崔子璐 整理)

专家点评

首都医科大学附属北京友谊医院 张澍田

该团队对D-L夹技术进行改良,探索了封闭ESD术后创面的新方法。研究结果显示,大多数患者的创面可以被完全结扎,证明新方法是有效可行的;同时,结扎时间可控,避免了手术时间过长增加麻醉风险;术后只有一例不良事件,且该事件与创面无明显相关性,证实了该方法的安全性。

在另一项回顾性研究中,使用常规金属夹封闭直径小于40 mm的创面有较高的成功率,但对于直径大于50 mm的创面存在困难。在这项新研究中,有2例ESD术后创面较大,均得到了有效结扎。比较而言,改良版D-L夹技术有相对突出的优点。首先,该方法采用了金属夹和医用线的结合,制作过程简单便捷,无须昂贵的材料,在医疗资源较为缺乏的地区也可以使用。其次,在使用过程中,没有烦琐复杂的操作步骤,可操作性强。重要的是,它能够有效封闭较大的手术创面,有助于减少ESD术后溃疡。

这个新方法也存在一定局限性,它解决了直肠反折线以上病灶的创面封闭问题,但在直肠瓣膜/肛门边缘的病灶上难以达到完全结扎。此外,该研究样本量较小且为回顾性研究,未来需要更大样本量的前瞻性研究,以进一步评估改良版D-L夹技术对于封闭较大的ESD创面的效果。

(本文版权归中国医学论坛报所有,如需转载,请联系授权)

查看更多