查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

导语:近日《英国医学杂志》(The BMJ) 发表了名为“中国医学研究(Medical Research in China)”的“中国专辑”,并为此配发了述评。这是The BMJ创刊170多年来以来首次发表“中国专辑”,特邀中国医学相关专业领域的权威领衔专家就当前中国医学研究热点撰写系列分析文章。此次“中国专辑”的四篇文章分别展示了中国在“健康中国2030”、“临床实践指南”、“真实世界证据”和“医学大数据”方面取得的最新进展,向读者全面、系统、客观和真实地阐述中国在上述各领域的发展、机遇和挑战,以及中国在健康领域如何着眼未来、领跑世界。

中国医学论坛报就“健康中国2030”中个人卫生支出占比的目标设定相关问题采访了国家卫生计生委卫生发展研究中心张毓辉研究员,他也是本次专辑中《研究在中国卫生政策制定中的作用:以<“健康中国2030”规划纲要>中个人卫生支出占比的目标设定为例》一文的主要作者之一。

文章介绍

“没有全民健康,就没有全面小康。” 《“健康中国2030”规划纲要》(下简称《纲要》),作为当前和未来一段时期的国家核心卫生发展政策,旨在推动健康的生活方式,改善医疗服务,优化健康产业,到2020年建设成可持续的覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,到2030年,促进全民健康的制度体系更加完善,主要健康指标进入高收入国家行列,充分体现了习近平总书记“把人民健康放在优先发展的战略地位”这一思想。

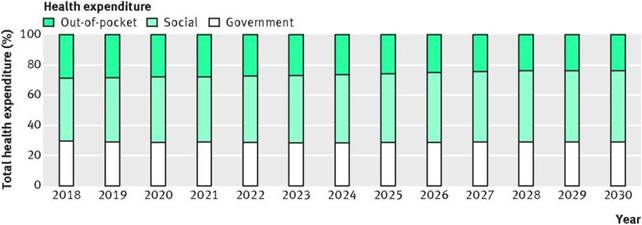

面对宏观经济增速下行以及人口老龄化、疾病模式转化等诸多挑战,纲要的制定需要考虑多重复杂因素。医疗卫生筹资保障机制对保障医疗服务的公平性和可及性至关重要,对实现全民健康和全面小康社会目标具有深远的意义。国家卫生计生委卫生发展研究中心傅卫主任、张毓辉研究员及其同事在文章中聚焦卫生总费用中个人卫生支出占比这一核心指标,应用组分预测模型对未来我国卫生总费用规模及构成进行了预测,提出到2020年卫生总费用中个人卫生支出占比应降到28%,到2030年降到25%的指标。该指标经过多番论证,研究结果提交给国家卫生计生委,并最终写入《纲要》。

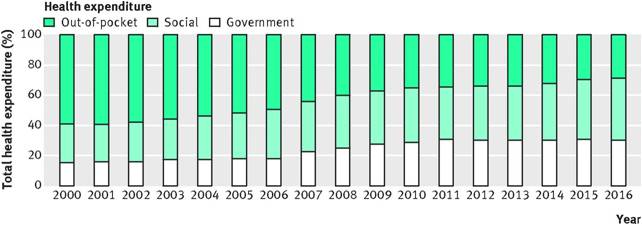

20世纪80年代以来,中国卫生筹资政策的变化使得个人医疗费用负担快速上升,卫生总费用中个人卫生支出占比从1980年的21.2%飙升到2001年的60%,此后中国政府实施了一系列的医疗卫生改革,以缓解人群的就医经济负担,确保医疗服务的公平性和可及性。我国《卫生事业发展“十二五”规划》明确将个人卫生支出占比作为发展指标之一,并提出“到2015年个人卫生支出占卫生总费用的比重应降到30%以下”的目标。在“十二五”期间,医疗保险覆盖水平不断扩大,政府卫生投入大幅增加,人群的就医经济负担大幅下降。与2001年相比,卫生总费用中个人卫生支出占比从60%下降到2016年的28.8%。

然而医疗费用负担仍然存在,因病致贫问题仍然没有消除。《纲要》中明确提出了出未来我国卫生总费用中个人卫生支出占比的具体目标,明确了未来保障人群医疗财务风险的监督评价指标;同时有利于将此指标作为不同时期的比较基准,结合人群实际就医经济负担和卫生筹资公平性数据以及人群健康等指标,评价、调整和改善政府卫生投入、医疗保障等相关政策。

政策制定是一个复杂的过程。《“健康中国2030”规划纲要》作为中国国家层面核心的健康行动计划,开启了循证政策、推进卫生和健康领域治理体系和治理能力现代化的新征程。

作者解读

张毓辉研究员

张毓辉研究员

1. 什么是个人卫生支出占比

个人卫生支出占比是世界卫生组织提出来的一个衡量不同国家卫生投资结构公平性的代表性指标。世界卫生组织研究表明,卫生总费用中个人卫生支出占比每增加1%,家庭发生灾难性卫生支出风险提高2.2%。当居民个人卫生支出占卫生总费用比重超过50%时,将带来极度的不公平,居民(尤其是贫困居民)的卫生服务可及性差,将发生较为严重的因病致贫和返贫现象。当个人卫生支出占比降低到30%以下,通常能比较有效地规避人群就医经济风险,同时也可以减少不同经济水平人群的医疗服务利用的差异。

“十二五”规划期间我国个人卫生支出占比下降了约5个百分点,降至了30%以下,如果按照这一下降速度设定未来发展目标,那么个人卫生支出占比到2020将降至25%,2030降至15%,但这显然不符合卫生筹资发展趋势和规律。近年来随着医改的推进,我国政府卫生投入力度加大、医保覆盖水平和筹资水平不断提高,使个人卫生支出占比快速下降,但到了当前阶段,很多政策的增量作用已经释放,例如医保已经基本覆盖全民,未来个人卫生支出占比很难保持之前的下降速度。

2. 为何采用组分模型来预测个人卫生支出占比

卫生总费用是复杂消费行为和政策作用的结果,预测卫生总费用中个人卫生支出占比极具挑战性。尤其是在当前社会经济转型的背景下,加之城镇化、老龄化以及疾病从传染性疾病为主到以慢性病为主的转变,诸多因素都对卫生费用产生影响。制定未来个人卫生支出占比的目标值,需要把握重要影响因素从而准确预测未来卫生费用,同时需要全面考虑我国公共财政和医疗保险政策的发展方向,以及国际卫生费用增长趋势和规律。

采用什么样的方法和模型来预测个人卫生支出占比显然是个难题。预测不能仅仅反映卫生费用增长与人口总量、城镇化率、GDP等变量间的数量变动关系,还要与诸多影响因素、卫生筹资政策方向和国际卫生筹资趋势等建立有机联系,并能对不同政策情境下的趋势进行模拟。因此,我们在方法上考虑采用组分模型。组分模型按照卫生费用类别、人群类别或者这两种分类的结合分别预测卫生费用,模型中所考虑的解释变量包括未来的人口规模、年龄结构、疾病患病情况、医疗服务利用水平、医疗服务利用的机构流向以及医疗服务成本等。在预测卫生费用的筹资时,还统筹考虑了国际卫生费用增长规律以及我国未来卫生筹资政策方向和趋势。

3. 个人卫生支出占比与大病救助互相补充

个人卫生支出占比是一个宏观概念,针对重大疾病,除了考虑占比外,还要看平均支出水平。有些疾病如肿瘤即使个人卫生支出占比低于30%,因为治疗的总体费用较高,30%的占比已经超出了家庭的承受能力。这种情况下,就需借助大病救助基金来解决。

4.个人卫生支出占比写入《纲要》的意义

研究结果经过多轮的研讨论证呈交给国家卫生计生委,并最终写入纲要。这反映出医学研究对于政策的制定能够发挥作用并在中国越来越受到重视。这同时也反映了卫生计生治理能力的提高对循证医学提出了新的要求和挑战。此外,卫生政策制定的复杂性和决策支持需求急迫性,要求医学研究具有较好的前期研究储备和资料储备,从而能够及时、有效地为循证决策提供支撑。

政策制定是一个复杂的过程。《“健康中国2030”规划纲要》,作为中国国家层面的核心健康行动计划,开启了政策制定以循证为基础的新征程。其制定过程中对医学研究高度重视,展示了在中国卫生公共政策制定上卫生研究已经发挥并且将继续发挥更加重要的作用。

中国医学论坛报 文/李方华

查看更多