查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

梅开二度:宣武医院张鸿祺团队在《大脑》杂志发表脊髓动静脉畸形自然史研究

2019年8月,首都医科大学宣武医院神经外科张鸿祺教授团队的论文 Natural history of spinal arteriovenous shunts: an observational study in 466 patients 作为封面文章在神经学科顶级期刊《大脑》( BRAIN )(5年IF:11.8)杂志上发表。该研究首次全面阐释了脊髓动静脉畸形这一疾病的自然病史,显示了脊髓动静脉畸形是一类自然病史恶劣,急需临床干预的疾病。该论文被期刊评为当期“编辑之选”(Editor’s choice)文章。宣武医院神经外科博士研究生于嘉兴、洪韬副教授为共同第一作者,张鸿祺教授、洪韬副教授为共同通讯作者。

脊髓动静脉畸形是一类好发于青壮年人群的先天性血管疾病,可由出血,静脉高压,盗血以及占位等病理生理机制造成患者严重残疾,是目前神经外科最富有挑战的疾病之一,文献报道其治疗并发症发生率可高达25%。这提示临床医师需要在充分理解自然病史的前提下制定更加合理的临床治疗策略。然而,病变的异质性和罕见性限制了脊髓动静脉畸形的临床研究,其自然病史始终未能明确。

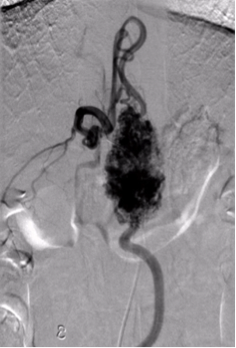

SAVS的典型DSA与显微手术图像。特殊的病变解剖部位与复杂的血管构使SAVS成为目前神经外科最富有挑战的疾病之一

首都医科大学宣武医院神经外科凌锋教授和张鸿祺教授多年来致力于脊髓血管畸形的外科与介入治疗,积累了丰富的临床经验、建立了世界上最大的脊髓血管疾病病例数据库。研究团队分析了2007/1-2017/12入院治疗的466例脊髓动静脉畸形病例资料,尤其是未治疗的数据。该研究有以下主要发现:

起病年龄:该疾病多在青壮年发病,平均发病年龄约25岁;其中体节性病变的发病年龄最早,约22岁;髓周动静脉瘘的发病年龄最晚,约27岁。

起病方式:急性起病(脊髓出血)是主要发病方式,位于C3~C5的病变更易出血起病。出血起病的病例中,有明确诱因的超过了20%,这些诱因中将近70%为增加胸腹腔压力的事件(如剧烈运动、便秘、怀孕生产等),因此患者应注意避免上述事件的发生。

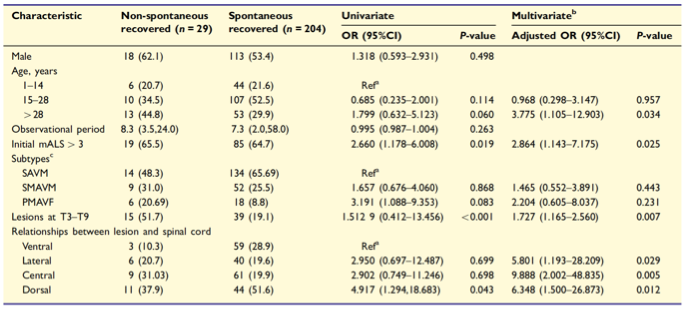

自发缓解:超过70%的出血病例可在发病2个月内出现显著的自行缓解,而慢性起病患者极少自行缓解。

SAVS患者急性发病后自发缓解的影响因素

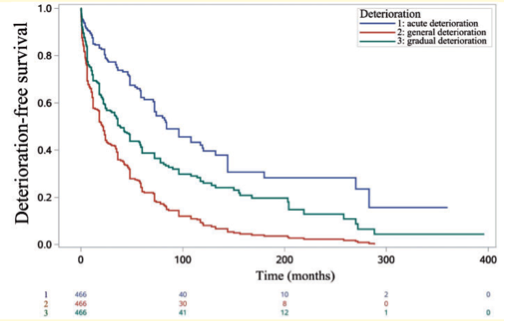

加重风险:加重风险是自然史研究的最核心结果。研究团队通过计算发现脊髓动静脉畸形自然病史恶劣,一旦发病,脊髓功能整体加重风险、逐渐加重风险及突发加重(脊髓出血)风险分别高达30%/年、17.7%/年以及9.9%/年,研究同时发现脊髓功能障碍的突发或逐渐加重风险的高峰均位于发病近期,之后随观察时间延长而逐渐递减。

治疗获益:在经过介入或者显微手术干预后,患者脊髓功能障碍加重风险整体下降至每年8.4%,其中被完全闭塞的病例的脊髓功能障碍加重风险较病变部分闭塞的病例更低(3.7%/年 VS 11.5%/年)。这一结果充分论证了该疾病需要进行早期的外科干预。

脊髓功能整体加重风险、逐渐加重风险及突发加重(脊髓出血)风险分别高达30%/年、17.7%/年以及9.9%/年

该自然史研究结果对该疾病治疗策略有重要提示价值:

1.对于出血起病的患者,此前学者多主张对这类病人进行保守治疗,待水肿消退后再进行外科干预。但本研究发现中胸段病变、高龄以及原发损伤较重患者不易自行缓解,因此建议这类患者采取更为积极的治疗方式以争取更理想的临床预后;

2. 由于存在较高的再出血风险,因此自行缓解的病例虽无需急诊手术治疗,但建议尽早行脊髓DSA,明确并栓塞出血危险结构以降低再出血风险。

3.慢性起病往往意味着静脉高压、盗血或压迫等病理生理过程达到失代偿状态,其症状进行性加重的风险较高,因此对于这类患者需要根据病变血管构筑尽早进行外科干预。

4.病变结构相对简单的髓周动静脉瘘多是因脊髓静脉高压起病,往往具有更高的进行性功能障碍加重风险,因此需要早期干预。

该研究在国际上首次全面的阐释了脊髓动静脉畸形的自然病史,在该疾病的临床研究中具有里程碑式的意义。研究明确了不同临床风险各自的影响因素,使临床医师可有针对性的采取更加恰当的干预策略,将有助于改善脊髓动静脉畸形患者的整体预后。该论文也是张鸿祺教授研究团队在2019年1月在BRAIN杂志发表中枢神经系统血管畸形遗传机制成果后,一年内第二次在BRAIN杂志发表血管畸形研究成果,体现了该团队在该领域所做出的学术贡献。

(原文PDF请见文末)

共同第一作者:

于嘉兴,首都医科大学宣武医院住院医师,神经外科博士研究生。师从首都医科大学宣武医院张鸿祺教授,主要从事脑、脊髓血管畸形的诊治与研究工作。第一作者发表SCI论文4篇,曾获2017年度王忠诚优秀研究生奖学金。

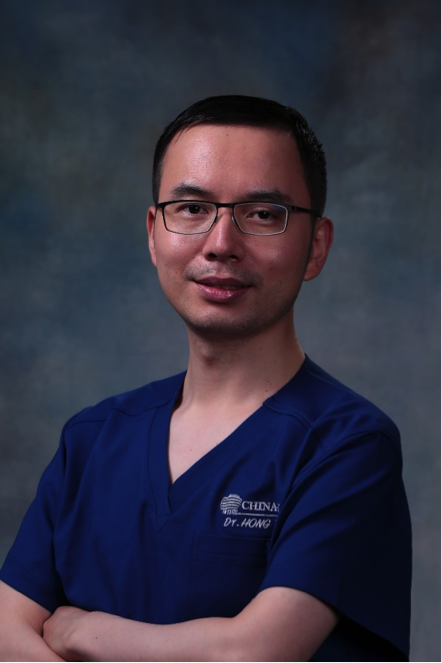

洪韬,首都医科大学宣武医院神经外科副主任医师,副教授,硕士生导师。目前从事神经外科出血性脑血管病手术和介入治疗工作,曾赴加拿大多伦多西区医院神经放射科学习和从事影像学研究。研究兴趣包括脑和脊髓血管畸形的致病机制和临床研究,以第一作者和通讯作者在《BRAIN》等高影响力杂志发表8篇SCI论文,总影响因子40.567,主持国家自然科学基金,北京市教委青年拔尖人才,北京市医管局青苗计划等课题。目前兼任中国卒中学会神经介入分会青委会副主任委员,中华医学会神经外科学分会青年委员,中国医师协会神经介入专业委员会外周介入专业组委员和北京西城区青联委员等。

通讯作者:

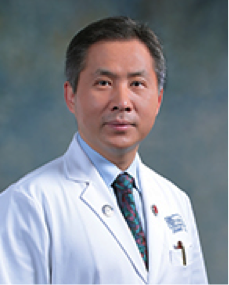

张鸿祺,首都医科大学宣武医院神经外科主任医师,教授,博士生导师,现任首都医科大学宣武医院神经外科主任,中国颅内动脉瘤计划首席专家,中国医师协会神经介入专业委员会主任委员,中国卒中协会神经介入分会副主任委员,中华医学会神经外科学分会常委,中国医师协会神经外科分会常委。同时熟练掌握显微手术和血管内治疗两项技术的神经外科专家,将二者相互融合,积累了丰富的临床经验和研究体会。在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。

查看更多