查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

脑小血管病(cerebral small vessel disease, CSVD)是老年人群中最常见的脑血管疾病,也是一种全身性、全脑性的慢性重大疾病,为老龄化社会带来沉重的疾病负担。CSVD不仅可以引起急性症状,如腔隙性梗死、脑出血等,占症状性卒中的20%,同时也可隐匿起病,如痴呆、步态异常、尿潴留以及情绪障碍等,20%~40%的老年性痴呆与CSVD相关。然而,由于缺乏脑小血管结构与功能的可视化测量工具,CSVD真正的致病机制尚不明确,阻碍了对疾病的精确诊断和有效治疗。由中国卒中学会脑小血管病专家联盟发起,王拥军教授担任学术委员会主席,王伊龙教授执笔的“中国脑小血管病的临床研究优先发展战略规划”旨在探讨目前CSVD发病机制和临床诊疗研究的局限性和重大挑战,并展望CSVD未来可能的优先发展的临床研究方向。本次天坛会上,首都医科大学附属北京天坛医院王伊龙教授介绍了该战略规划。中国医学论坛报在会议现场特邀王伊龙教授,介绍脑小血管病的疾病负担、研究意义、本次战略规划的主要内容和意义、对临床实践的指导价值。

王伊龙教授谈中国脑小血管病的临床研究优先发展战略规划

目前,CSVD的诊断主要依赖于头部影像学上脑损伤的间接征象的STRIVE (STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging)分型,分型建议了六个公认的CSVD影像学表现,包括脑白质高信号改变(核磁FLAIR序列上表现为脑白质高信号)、新发的皮质下梗死、腔隙、血管周围间隙、微出血以及脑萎缩,作为脑小血管病诊断的主要依据。

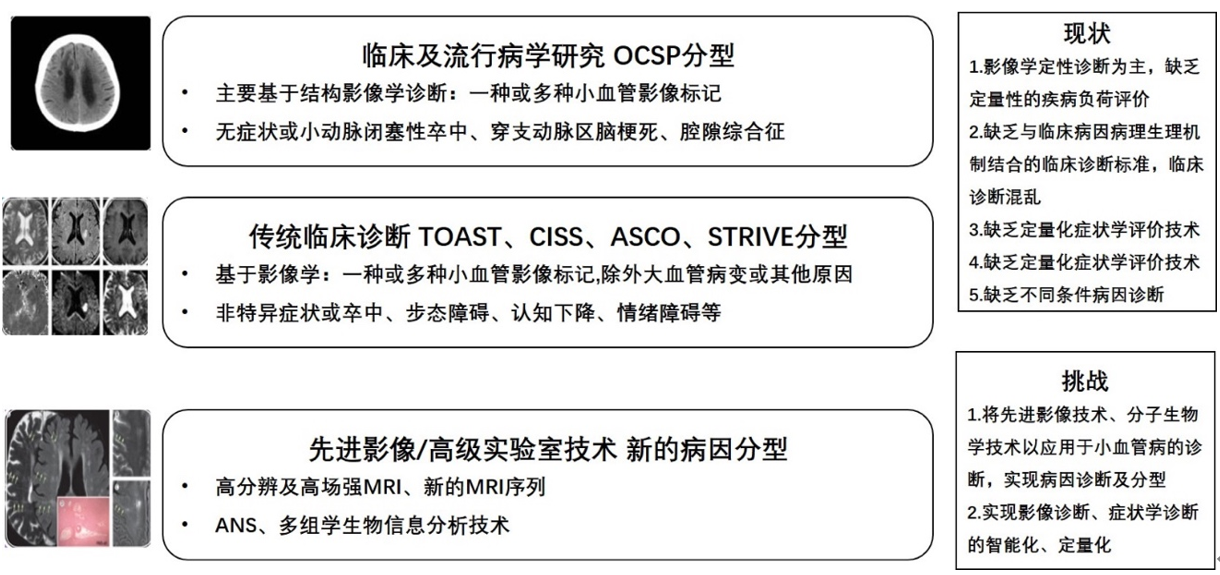

另外,值得一提的是,脑小血管病虽然有多种影像学及临床表现,但在急性脑血管病的分类标准中,“脑小血管病”特指急性小动脉闭塞引起的卒中,其相应的名称和意义在不同的分型中有略微的差别,如OCSP(The Oxfordshire Community Stroke Project)分型中的 “腔隙综合征”、TOAST(Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment)分型和CISS(Chinese Ischemic Stroke Subclassification)分型中的“小动脉闭塞性卒中”,以及A-S-C-O(Atherosclerosis- Small vessel disease- Cardiac source- Other cause)中的 “小血管病”。这些在临床上时常被笼统地称为“腔隙性梗死”,但这些分类标准对CSVD的诊断都有一定缺陷。

图1. 脑小血管病诊断的现状及挑战。不同脑小血管病临床诊断条件,小血管病分类截然不同。注:OCSP:The Oxfordshire Community Stroke Project;CISS:China Ischemic Stroke Subclassification;ASCO:Atherosclerosis- Small vessel disease- Cardiac source- Other cause;STRIVE:STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging;ANS:自主神经系统

CSVD的诊断存在诸多局限性和挑战。首先,影像学的诊断仍以定性为主。第二,这些脑实质影像学改变本身也存在异质性。第三,临床诊断仍然比较混乱。最后,小血管病的临床表现除卒中急性发作以外,还有很大一部分为非卒中样急性发作表现,如认知下降、步态障碍、情绪障碍等,但是目前尚缺乏一个能将这些临床症状综合和分类的小血管病诊断标准,同时,如何定量化评估以上临床症状和结局也有待进一步探索。

因此,如何将先进的影像学技术、分子生物学技术应用于小血管病的诊断,从而实现更精确的病因诊断和分型,以及如何将影像学诊断和症状学诊断进行定量化、智能化,是目前脑小血管病和症候学诊断面临的重要挑战。

目前CSVD的治疗仍然十分有限,大部分都处于研究阶段,且没有特异性的治疗措施,根据是否为卒中的急性期分为急性期治疗和非急性期治疗。由于尚无针对CSVD的卒中急性期治疗指南,CSVD卒中急性期治疗与大血管卒中相同,包括超急性的溶栓治疗、取栓治疗和急性期的抗栓治疗。CSVD的非急性期治疗主要为抗栓和血管危险因素的防控。

由于上文提及的CSVD诊断困难和标准的不统一,临床试验面临较大困难,主要体现在患者的选择和入组方式,以及预后评价体系的制定。

未来的CSVD临床试验需要一个更为明确的诊断,这一点有赖于对CSVD机制的进一步探索;需要更多的大样本临床试验;另外,还需要建立一个更加完善的多维度CSVD预后评价体系,综合考虑卒中复发、认知功能、步态异常以及血管功能、结构的改变等。

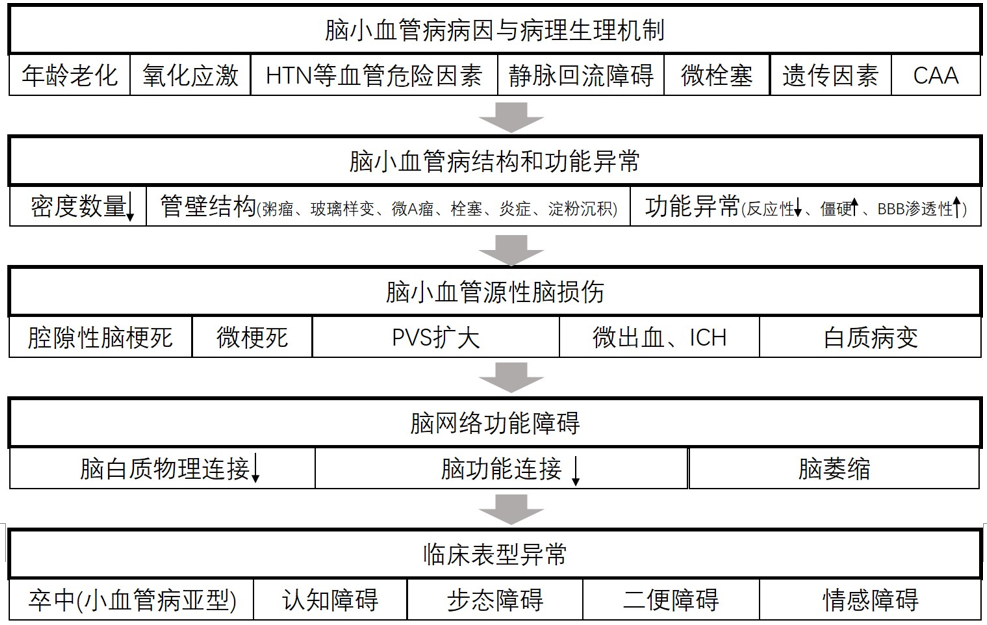

CSVD的诊断和治疗措施主要囿于对其病理生理学机制有限的认知。CSVD是一个复杂的全脑疾病,其致病过程可大致总结如下:1、由于老龄、高血压血管危险因素、遗传、淀粉样血管变性、氧化应激、炎症等导致小血管结构和功能异常;2、小血管的结构和/或功能异常引起血管源性脑改变,即STRIVE指南中提及的腔隙性脑梗死、血管周围间隙扩大、脑白质病变等;3、脑结构的损伤进而导致脑网络功能障碍,如脑白质纤维物理连接的断裂,或者脑功能网络连接的异常等。每一个层面涉及的不同机制都有待进一步探索。

图2. 脑小血管病是一个全脑疾病,从年龄、血管危险因素等致病原因到引起临床症状之间包含几个层面,从血管的结构功能异常到引起脑组织的损伤,造成脑网络连接的异常,最后导致临床表型异常

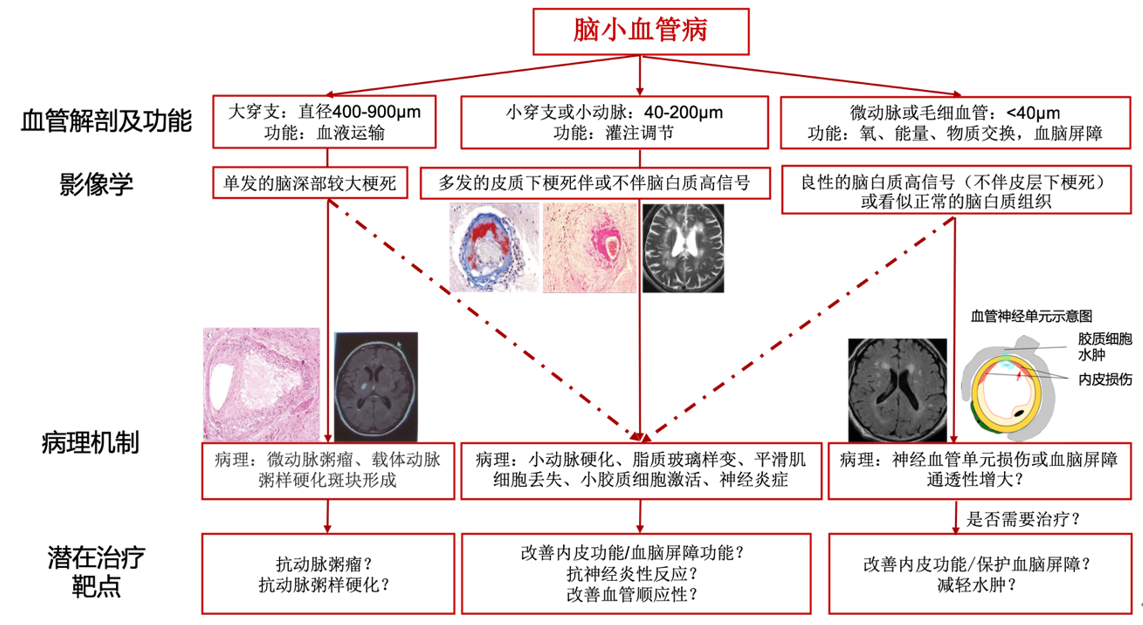

研究表明,CSVD病变不仅仅局限于小动脉,小静脉和毛细血管也受到累及,但具体每个层级血管的结构及功能改变和产生的机制目前尚不清楚。有猜想认为,CSVD的血管损伤早期可能始于血管内皮损伤,例如血压升高或血液中的有害物质如炎症因子可诱发血管内皮损害。动物学实验表明,由压力过高导致的血管壁剪切力升高可以直接损害血管内皮细胞。也有越来越多的证据提示,炎症在CSVD中扮演着重要的作用。然而,不同层级的血管是否存在不同的病理及生理学机制、以及是否产生不同的病灶目前也尚无定论。

在此提出假设,将脑小血管病的典型影像学改变分为三类。

图3. 脑小血管病不同影像学改变可能的病理机制及潜在治疗靶点猜想

目前,CSVD优先发展临床研究方向总结为以下几个方面:1、进一步探索CSVD病理改变的异质性,探讨潜藏在貌似相同的影像学改变之下不同的脑组织改变、血管结构和功能变化以及病因;2、以临床问题为切入点,在临床前开展基础转化研究探索内皮损伤、血脑屏障破坏、炎症以及应激等机制在CSVD中的作用,为CSVD的治疗提供新的治疗靶点;3、开展基于影像表型的多组学研究,绘制CSVD发生、发展的遗传与环境暴露图谱;4、以单基因遗传性CSVD为天然模型,开展干预靶点研究,为研究多暴露因素导致的复杂CSVD干预靶点提供科学依据;5、针对潜在的不同的病理生理学机制,筛选可能的药物和非药物治疗方式,如血管内皮保护药物、抗炎药物等,根据患者的异质性进行分层,针对性地进行临床前期或者临床试验,为CSVD患者提供精准的治疗证据,预防卒中以及痴呆的发生。

查看更多