查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

精品推荐,卒中后打哈欠致肱肌运动倒错的临床及影像学特点分析,满满干货,坐在小板凳上,一起学习吧...

1844年,苏格兰医生Bell观察到1例左侧肢体完全瘫痪的患者,在打哈欠时左上肢可稳定抬起,直至与躯干呈直角,前臂稍向内曲,手可抬至额头上方。

此后也有文献报道,脑卒中患者打哈欠时可伴有瘫痪上肢的不自主上抬,吸气开始时上肢稳定抬起,呼气开始时上肢在重力作用下落下。这一现象可持续相当长一段时间,直至瘫痪侧肢体肌力开始恢复至可自行活动时才消失。

2005年Walusinski等总结了4例出现该现象的病例,并命名为打哈欠肱肌运动倒错(parakinesia brachialis oscitans,PBO)。

既往报道的PBO病例尚未见我国大陆文献报道。现报道解放军总医院收治的4例PBO患者,并复习相关文献,总结PBO的临床和影像学特点及预后,并对可能的发病机制进行探讨,以提高对该现象的认识。

病例资料展现

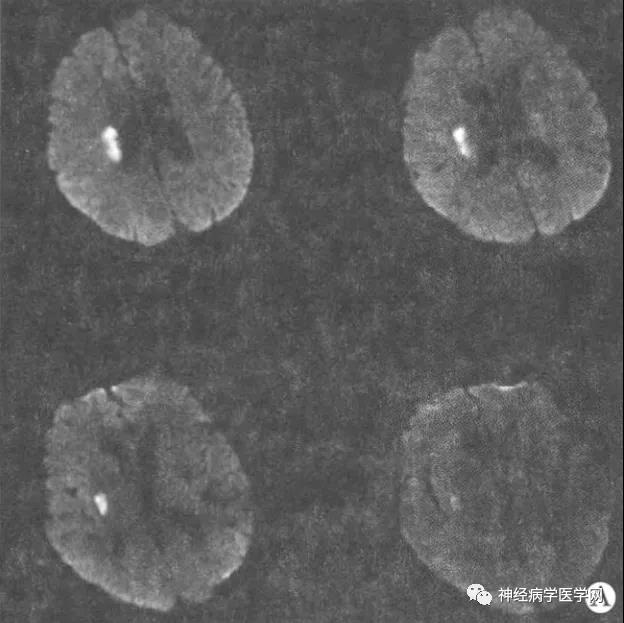

病例1 男,73岁,右利手,因“头晕伴左侧肢体麻木、无力1d”入院。既往有脑梗死(无后遗症)、甲状腺功能亢进病史,吸烟20年,家族史无特殊。入院患者左侧肢体肌力2/5级,左侧膝反射较右侧稍活跃,左侧巴氏征(+)。颅脑MRI可见右侧侧脑室旁、基底节区、颞叶点片状弥散加权成像(DWI)高信号影(图1)。入院诊断为“脑梗死”。给予抗血小板聚集、他汀类药物和清除自由基等治疗。

入院后第3天诉打哈欠时左上肢可抬起约20cm,左手可抬至胸前。此后每次打哈欠均出现左上肢不自主抬起至胸前,入院后第5天患者左侧肢体肌力恢复至3/5级,第9天恢复至4/5级,第10天开始患者打哈欠时未再出现左上肢不自主抬起。

治疗20d后患者出院,出院时左侧肢体肌力恢复至4/5级。

图1 颅脑MRI可见右侧侧脑室旁、基底节区、颞叶点片状DWI高信号影

病例2 男,69岁,右利手。因“右侧肢体无力7d"入院。既往有高血压病、冠心病、乙肝病史。入院时患者右侧肢体肌力0/5级。颅脑MRI可见左侧脑桥基底部斑片状DWI高信号影(图2)。

入院后第4天,家属诉患者打哈欠时右上肢可抬起约15 cm,哈欠结束时右上肢落下。第7天患者右侧肢体肌力2/5级,第10天患者出院,出院时肌力3/5级,打哈欠时仍可出现右上肢不自主上抬。

出院后第2天随访患者诉打哈欠时未再出现右上肢抬起。

图2 颅脑MRI可见左侧脑桥基底部斑片状DWI高信号影

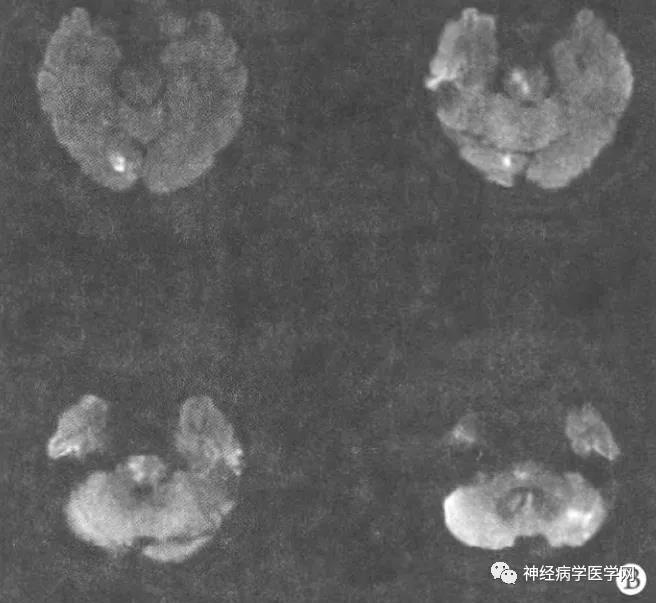

病例3 女,62岁,右利手。因“左侧肢体无力3d”入院。既往有高血压病、乙肝炎病史。入院时患者左上肢肌力3/5级,左下肢肌力4/5级。入院第3天患者左侧肢体无力加重,左侧肢体肌力0/5级,行颅脑MRI检查可见双侧脑桥(右侧为著)、左侧小脑、右侧枕叶散在斑片状DWI高信号影(图3)。

入院第4天,家属观察到患者打哈欠时左上肢可抬起至胸前,哈欠结束后左上肢则不能抬离床面。住院17d后患者出院,出院时左侧肢体肌力2/5级,出院前仍可观察到该现象,出院后患者打哈欠时未再出现左上肢抬起。

图3 颅脑MRI可见双侧脑桥(右侧为著)、左侧小脑、右侧枕叶散在斑片状DWI高信号影

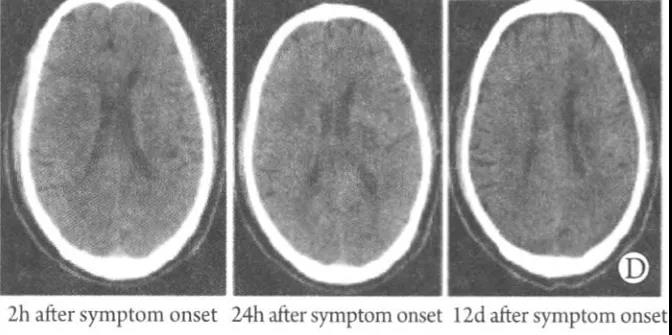

病例4 男,66岁,右利手。因“突发右侧肢体无力10h”入院。既往有糖尿病、高血压病、冠心病、冠脉支架植入术病史。神经系统查体主要阳性体征为右侧中枢性面瘫、右上肢肌力3级,右下肢肌力4级、右侧偏身针刺痛觉减退。

发病3h于急诊科行头颅CT检查未见明显异常,给予阿替普酶(0.9 mg/kg)溶栓治疗,阿替普酶加量至23mg时患者出现牙龈出血,予停用溶栓治疗。24h复查头颅CT可见左侧侧脑室旁腔隙性梗死灶(图4),给予抗血小板聚集、调节血脂、改善循环等治疗。

入院后患者肢体无力进行性加重,至第4天患者右侧肢体肌力0级。发病第6天,患者打哈欠时出现了右上肢不自主上抬,可抬离床面约20cm,出现这一现象后2d,患者右侧肢体无力好转,达2/5级肌力。

图4 头颅CT可见左侧侧脑室旁腔隙性梗死灶

病例5 男,51岁,右侧肢体无力8小时。诊断左侧半球梗死。

入院2天后,患者打哈欠时出现了瘫痪上肢的抬举并伴有震颤,哈欠停止后肢体恢复原位,发作期间患者意识清楚。每次打哈欠时均会出现。但在12小时后消失。

讨论 分析

在一些偏瘫患者中,健侧肌肉的随意运动可连带引起瘫痪侧肌肉的不自主运动。例如,某些发生面瘫的Bell麻痹患者,微笑时可能会出现不自主的眼轮匝肌收缩,导致部分眼睑闭合。

1982年,Mulley观察了40例偏瘫患者,发现有31例在打哈欠时出现了瘫痪侧肢体的运动。

1988年Wimalaratna等注意到1例左侧内囊梗死的患者打哈欠时出现了双侧上肢同等程度的上抬(瘫痪侧上肢肌力0/5级),但是患者想随意伸展瘫痪侧上肢却无法完成。

他结合既往报道的1例闭锁综合征患者打哈欠时出现张嘴和闭嘴的情况,推测打哈欠为不自主运动,而且与其他生理活动不相关,推测可能存在“哈欠启动中心”,这一启动中心可能位于脑桥以下水平,存在于延髓的可能性大。而与其同时期的理论认为:打哈欠是对中枢神经系统一定程度缺氧的不自主反射活动,打哈欠涉及的神经解剖通路包括自“哈欠启动中心”发出的投射至脑干和脊髓前角细胞的锥体外系纤维。

1994年Blin等同样在1例左侧内囊梗死的患者中发现了这一现象,此前,他们发现阿扑吗啡可诱发哈欠,对这例患者给予皮下注射阿扑吗啡(5 μg/kg)后,20min内打哈欠15次,每次均伴有瘫痪侧上肢(肌力0/5级)的抬。

阿扑吗啡为多巴胺受体激动剂,在损伤了基底节的动物中注射阿扑吗啡后则未能引发哈欠运动,推测阿扑吗啡是与基底节多巴胺受体(D3)结合后引发了哈欠运动。

随后的研究发现,哈欠控制中心位于下丘脑室旁核,损伤下丘脑室旁核的小细胞区后,D3受体激动剂也未能诱发哈欠。

室旁核发出的催产素能神经纤维投射至蓝斑、网状激活系统以及脑干颅神经核团(V、Ⅶ、Ⅸ、X、Ⅺ、Ⅻ)和脊髓前角细胞,室旁核神经元受到多巴胺、兴奋性氨基酸或催产素本身刺激时,它们会在这些不同的皮层下结构中释放催产素,兴奋脑干颅神经(V、Ⅶ、Ⅸ、X、Ⅺ、Ⅻ)和膈神经(C1~C4),使支配肌肉收缩,引发哈欠的产生。

这些催产素能神经元的激活或抑制与下丘脑室旁核一氧化氮合酶的活性相关,其他参与的神经调质包括5一羟色胺、雌激素、睾酮和下丘脑分泌素,它们在下丘脑室旁核或脑干和脊髓前角的运动核发挥作用,最后由乙酰胆碱能通路执行功能。

2003年Topper等报道了3例打哈欠时出现瘫痪侧上肢上抬的脑梗死病例,这3例患者锥体束受损部位分别为运动皮层、内囊、脑桥,推测打哈欠时上肢的抬起在皮质脑干束完整的情况下处于抑制状态。

2005年,Walusinski等报道了4例缺血性脑血管病患者,上肢肌力为0~2级,打哈欠时也同样出现了瘫痪侧上肢的上抬,并将这一现象命名为PBO,此后他们又于2010年增加报道了2例PBO患者。

2012年de Lima等报道了3例脑梗死患者,其中1例左侧上下肢均瘫痪的患者在发病2个月随访时出现了PBO,此时下肢肌力恢复可,可自行行走,上肢仍处于完全瘫痪状态;第2例脑桥梗死患者以左下肢瘫痪为主,在打哈欠时出现了上肢的不自主抬起及下肢的小幅伸展,发病后4个月随访时这一现象消失;第3例延髓梗死患者,主要表现为左下肢感觉运动异常,发病后打哈欠时出现了左侧上下肢均不自主收缩抬起。

因此目前认为,在打哈欠时不仅会出现瘫痪侧上肢的抬起,同时也可出现瘫痪侧下肢的不自主运动。

该现象的机制可能是:在锥体束完整的情况下,锥体束对脊髓前角细胞的支配作用占主导,PBO被抑制;锥体束受损后,这种支配作用消失或减弱,而室旁核催产素能神经元发出的纤维投射并作用至脊髓前角细胞,引发肌肉的收缩,因此在打哈欠时则出现了瘫痪侧肢体的抬起。

PBO可发生于病程初期,即瘫痪期,也可发生于之后的肢体痉挛期。有报道认为,患者在发病后的1~2周,随着运动功能的恢复,这种异常运动消失。

另有报道显示,2例重度偏瘫患者在脑卒中发生1或3年后,仍表现为持续的。

早期出现PBO提示锥体束受损,随着锥体束功能恢复,这一现象消失;在锥体束重度受损的患者,室旁核投射至脊髓前角细胞的纤维支配占主导,则可持续出现PBO,也提示患者肢体瘫痪预后不佳。一些患者发病后数小时即出现PBO,而有些患者发病后数月才出现,这一现象仍需进一步研究探讨。

来源:神经病学医学网(MedJ Chin PLA 作者:李剑勇 武雷 崔芳 孙柳青 熊建美)

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多