查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2024年10月18日至19日,"PORTRAITS-your Breath, your Rhythm"学术会议成功举办,汇聚海内外呼吸系统领域专家,通过线上线下结合模式,围绕学科前沿进展展开深度研讨。借此盛会,本期访谈特邀华中科技大学同济医院汪涛教授及中国医学科学院阜外医院曾绮娴教授,结合会议亮点及国内外最新研究进展,深入探讨“可治疗特征”气道黏液栓在临床实践中的价值。现整理访谈精粹如下,以飨读者。

专家简介

(顺序按专家姓氏拼音排列)

汪涛 教授

华中科技大学同济医院

呼吸与危重症医学科 科室副主任

教授 主任医师 博士生导师

中华医学会呼吸分会呼吸介入学组委员

中国医师协会呼吸分会肺功能与临床呼吸生理工作委员会委员

中国人体健康促进会-呼吸介入专委会常委

湖北省呼吸介入联盟主席

湖北省临床肿瘤学会介入呼吸病学专委会副主任委员

湖北省医师协会呼吸医师分会常委兼秘书

武汉市医学会呼吸分会常委兼呼吸介入学组组长

主持3项国家自然科学基金项目,主持国家重点研发专项子课题2项,目前发表论文30余篇,其中SCI文章19篇

曾绮娴 教授

中国医学科学院阜外医院

医学博士 副主任医师

中国医学科学院阜外医院肺血管与呼吸中心医疗组长

现任北京医学奖励基金会心肺循环专业委员会委员

长期致力于心内科与各类肺血管病常见病、罕见病的诊疗,尤其专长于肺血管介入诊疗,在科研领域作为主要核心成员参与了多项国家级和市级科研项目,包括中国医学科学院阜外医院高水平医院临床科研业务专项、中国医学科学院临床与转化医学研究专项、首都卫生发展科研专项等

气道黏液栓——俗称痰,是许多慢性呼吸系统疾病的常见表型,尤其对于慢性阻塞性肺疾病(COPD)的患者来说,常贯穿COPD的全病程。气道黏液栓在慢性呼吸系统疾病中具有重要的临床意义,近期,痰在COPD患者中的最新研究进展表明,痰与更高的死亡率有关,或可作为一个“可治疗特征”。痰的量和性质等是评估COPD患者病情是否稳定的重要指标。对于自觉无明显痰多症状的患者,使用多种方法可协助其判断,例如可通过CT检查发现肺部多区域黏液栓,这可能提示病情加重及预后不良。黏液栓的量越多,肺功能的下降可能越快(图1)。

图1

另外,患者在不同疾病状态下,痰液形成机制不同。例如在季节变化时,细菌或病毒感染可能导致痰量增多,此时常需抗生素治疗;而哮喘或气道高反应则可能因气道炎症加重导致痰量增加。因此,在诊疗过程中,我们需要深入分析痰液成分。

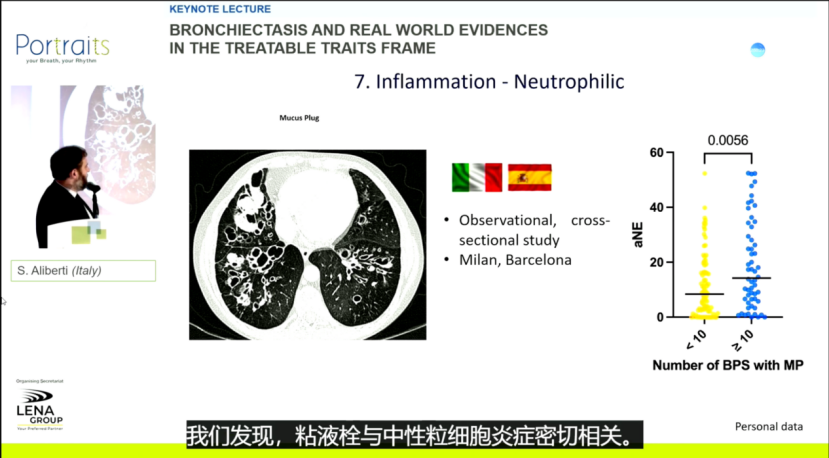

随着气道黏液栓的治疗进展不断涌现,呼吸慢病的治疗观念也正在发生改变。支气管扩张症作为一种慢性、弥漫性感染的气道疾病,大量脓痰是其主要临床表现。因病变气道的收缩能力已明显丧失,部分黏液难以通过咳嗽排出,形成黏液栓。此外,支气管扩张症多继发于感染,若未妥善治疗气道炎症,可能导致气道纤毛运动异常和上皮破坏,引发气道结构破坏,导致细菌易于定植,形成反复感染和黏液产生,进一步加重气道损伤和支气管扩张。黏液不仅适合细菌生存,还影响其引流,使得支气管扩张症中的中间区域的炎症常见。近期,Aliberti教授的研究结果也进一步验证了我们对支气管扩张症中性粒细胞炎症和黏液栓之间关系的认识(图2)。

因此,在支气管扩张症的长期治疗过程中,引流气道黏液的重要性甚至超过了抗感染治疗,应将其置于首位。在临床中,一些长期使用抗生素的支气管扩张患者疗效欠佳。对此,我们需要改变观念,认识到支气管扩张稳定期应避免长期使用抗生素以降低耐药风险,转而以强化痰液引流为治疗重点,通过改善气道通畅性打破细菌定植环境。在高频率咳血或脓痰有进展时,我们可根据病原体结果选择合适的抗生素。

就支气管扩张症来说,化痰治疗的方法较多。第一,患者每日一定程度的主动咳嗽对气道黏液的引流具有治疗效果。除非咳嗽剧烈到影响日常生活,才需适当止咳。第二,对于难以咳出的黏液栓,可长期使用乙酰半胱氨酸药物等降低痰液的黏稠度,并减少痰液生成。第三,对于黏液栓较重的患者,建议每两周或一月进行一次气管镜吸痰,若痰栓难以吸出,可在镜下使用乙酰半胱氨酸等药物,将痰液溶解后吸出。最后,适当的锻炼、保证饮食营养和良好的卫生习惯等,可以共同改善支气管扩张症的症状,减缓病情发展。

COPD与支气管扩张症同为慢性气道疾病,都存在气道黏液栓和细菌定植的问题。且两者在机理上很相似,临床上COPD与支气管扩张常共病,两者的治疗原理也都需要促进引流、减少气道阻塞。另外,对于间质性肺疾病,使用乙酰半胱氨酸等药物治疗,不仅能溶解和稀释痰液,还具有良好的抗氧化作用。抗氧化治疗或应在疾病早期阶段就启动,并可能需要长期使用。

在深入探讨气道黏液栓的评估与干预策略基础上,如何将技术创新融入呼吸慢病的全程管理,近年来在医学领域的关注度也不断上升,其在促进疾病的精准化管理方面应用前景非常广阔。

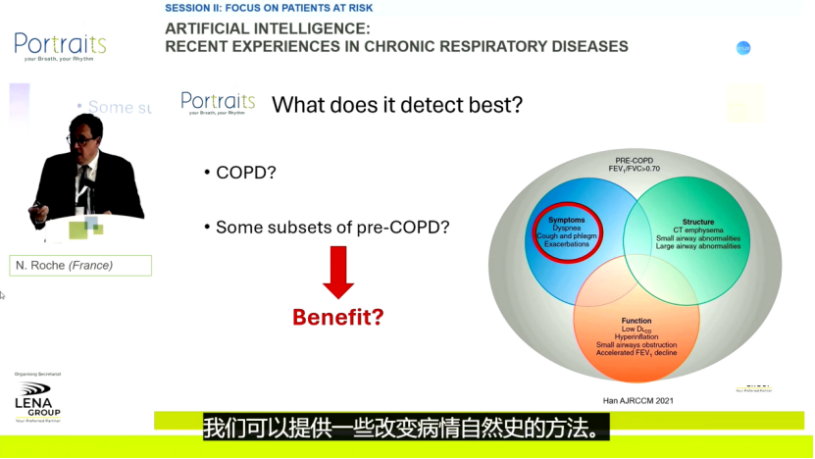

在诊断方面,人工智能(AI)可提升COPD表型的识别,若利用AI技术分析CT图像以识别特定特征,例如上述黏液栓的分布与量,并通过模型快速分析,可实现早诊断,早干预。此外,还可构建涵盖多种特征、具有普适性的AI模型,并用不同人群或不同中心的数据加以验证,再将此模型应用于基层医院(图3)。智能系统还可提高患者依从性,通过图像识别监测气道黏液变化,辅助治疗调整,并对偏远地区或行动不便的患者提供随访,减轻医疗负担,提升诊疗获益。

气道黏液栓不仅是病情监测与预后判断的重要指标,黏液清除也是呼吸慢病治疗的关键一环。AI技术通过黏液栓精准识别,助力疾病早诊早治和基层诊疗,相信未来随着研究深化,将不断促进呼吸慢病精准化全程管理的优化与革新。

本文由汪涛教授、曾绮娴教授审核

查看更多