查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:复旦大学附属华山医院神经内科血管组 曹瑾怡

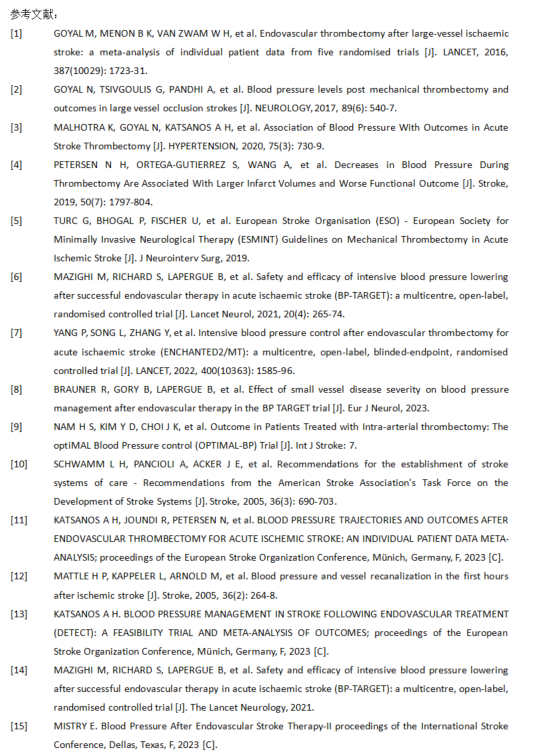

动脉内血栓切除术(Intra-Arterial Thrombectomy, IAT)已被证明对大血管闭塞急性缺血性卒中患者有效,再通率约为80%,但只有50%的患者在发病后3个月实现功能独立[1]。术后早期的血压管理可能是影响成功再通患者预后的重要原因——血压过高可能会增加再灌注损伤或脑出血的风险[2, 3],而围术期大幅度的血压下降可能会加重缺血性损伤[4],从而导致较差的临床结局。AHA和ESO指南建议血管成功再通后应控制血压低于180/105 mmHg[5],但是两者均是基于既往IAT临床研究的操作指南或者观察性研究,证据等级较低(AHA 推荐等级Ⅱb,证据等级B-R;ESO证据质量非常低,推荐强度弱↑?),尚缺乏来自随机临床试验的高质量证据支持。

自2019年来,多项关于动脉取栓术成功再通后早期强化降压的随机临床试验逐渐展开,目前已有三项研究公布结果:来自法国的BP-TARGET研究[6]显示以100-129 mmHg为目标的早期强化降压没有改变患者术后的颅内出血转化率,我国长海医院牵头的ENCHANTED 2/MT研究[7]则因强化降压组显示出持续的不良功能预后而提前停止。而在今年3月国际卒中大会(ISC)上公布的BEST-II研究也提示强化降压组可能存在危险信号[8]。同期进行的OPTIMAL-BP研究是否在强化降压组存在同样的倾向?来自韩国延世大学的Hyo Suk Nam教授代表团队在本次ESOC上公布了该项研究的结果。

OPTIMAL-BP研究(Outcome in Patients Treated With Intra-arterial Thrombectomy- optiMAL Blood Pressure Control, NCT04205305)是一项前瞻性、多中心、随机、开放标签、盲法终点的临床试验,旨在评估急性缺血性卒中患者接受动脉血栓切除术并成功再通后24小时内,强化降压(SBP目标值<140 mmHg)的临床结局是否优于常规降压(SBP目标值140 180 mmHg)。

纳入标准:

(1)年龄≥20岁;

(2)因大血管闭塞(ICA, MCA-M1/M2, ACA-A1, PCA-P1)行IAT的急性缺血性卒中患者;

(3)IAT后实现成功再通(TICI评分2b-3);

(4)收缩压水平持续升高(成功再通后2小时内至少有2次间隔2分钟测量的收缩压平均值≥140 mmHg)。

排除标准:

(1)年龄<20岁;

(2)IAT成功再通后血压<140 mmHg;

(3)IAT后存在使用降压药的禁忌证;

(4)IAT期间或术后立即出现症状性脑出血;

(5)本次发病前存在残疾(mRS评分3-5);

(6)合并干扰研究结果的其他疾病。

主要终点:

(1)有效性结局:3个月功能独立(mRS 0-2分)。

(2)安全性结局:

IAT后36h内出现症状性脑出血(ECASS-III标准);

发病3个月内与此次卒中相关的死亡。

次要终点:

(1)90天mRS评分位移分析(shift analysis);

(2)术后24小时内的血压指标:收缩压、舒张压、血压变异度等;

(3)24小时NIHSS评分;

(4)24小时良好恢复:NIHSS评分达到0-1分或改善> 8分;

(5)24小时CTA/MRA显示再通;

(6)24小时恶性脑水肿等。

符合入排标准的患者在成功再通后2小时内按1:1随机分配到强化降压组(SBP目标值<140 mmHg)或常规降压组(SBP目标值140~180 mmHg),并根据分中心和基线NIHSS评分(NIHSS评分<15分和≥15分)分层。研究使用无创设备对患者的血压进行自动测量,前1h每15 min记录一次,后24 h每小时记录一次。试验原则上要求在随机后60分钟内达到目标收缩压。为实现和维持SBP目标值,研究允许静脉输注降压药,其中首选药物为尼卡地平,其次为拉贝洛尔和肼屈嗪。在常规降压组,当SBP下降至140 mmHg以下时,研究规定不用使用升压药物以达到目标血压。

就研究样本量的估计,团队首先回顾了现有的观察性数据,从3436篇文献中找到5篇符合标准的文章进行Meta分析,归纳发现术后平均收缩压每升高10 mmHg,患者在90天达到不良预后的比值比达到了1.45(95%CI 1.14-1.83)[9]。联合一项具有相同分组(<140 mmHg强化降压组和<185/105 mmHg常规降压组)设计的观察性研究[2],团队假设(1)SBP每升高10mmHg对应不良预后OR为1.6;(2)达到不良预后的患者比例为41%。按照显著性水平α=0.05(双侧检验)和检验效能1-β=0.80,并考虑到5%的脱失率,研究团队最终估计两组各需要334人的样本量。

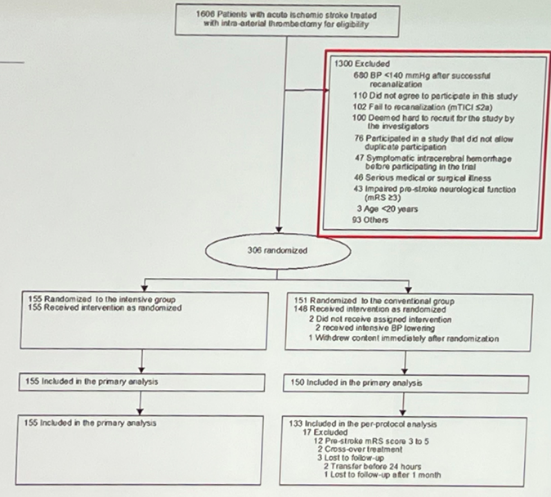

OPTIMAL-BP研究自2020年6月18日入组第一名受试者,因2022年10月ENCHANTED 2/MT结果的公布,数据监察安全委员会(DSMB)出于安全性的考虑(强化降压对患者预后存在不良影响)提前在2022年11月29日终止了研究。最终在韩国19个卒中中心筛选了1606例患者,入组306例:平均年龄73.1±11.5岁,女性40.3%,IAT前平均NIHSS评分13±6分,发病至随机化的中位时间为480分钟(IQR 320-820)。其中155人分至强化降压组,151人分至常规降压组,两组基线数据均衡可比。由于常规降压组有1位受试者在随机后撤回同意,意向性分析最终纳入强化降压组155人和常规降压组150人。

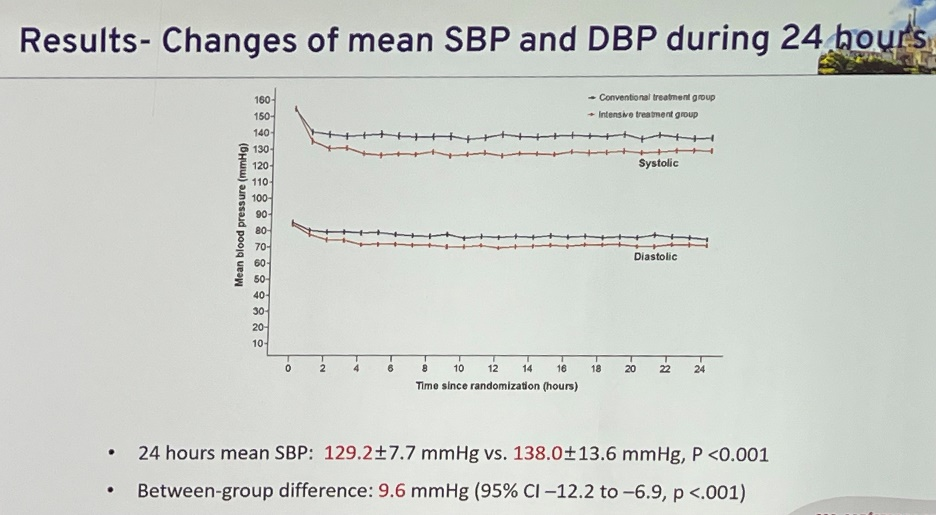

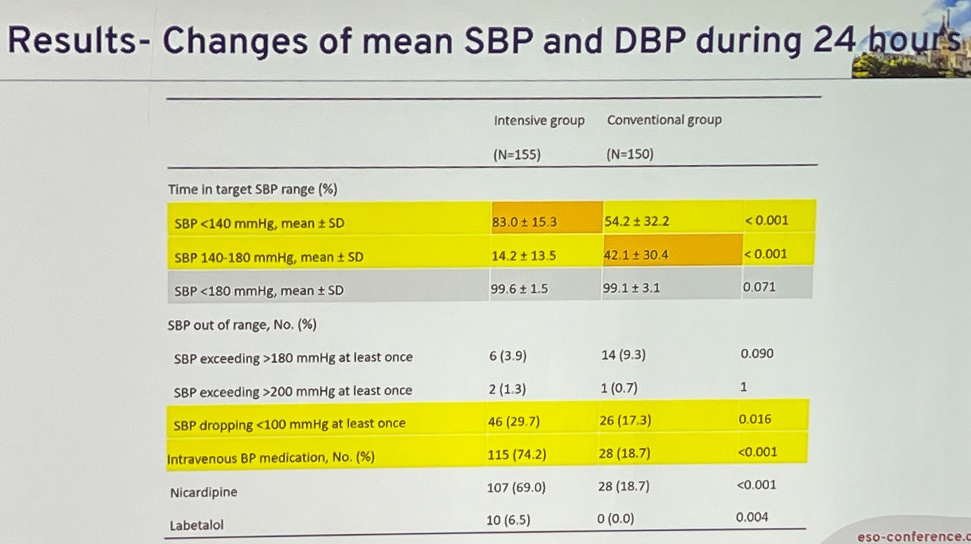

两组在随机后24小时的平均SBP存在明显差异,强化降压组(129±7.7 mmHg)具有比常规降压组(138.0±13.6 mmHg)更低的SBP均值(-9.6 mmHg, 95% CI [-12.2~-6.9]; P<0.001)。两组达到目标血压范围的时间比例分别为83%和42%;其中强化降压组具有更高的静脉降压药使用频率(74.2% vs 18.7%,P<0.001),更容易出现SBP掉至100 mmHg以下的情况(29.7% vs 17.3%,P=0.016)。

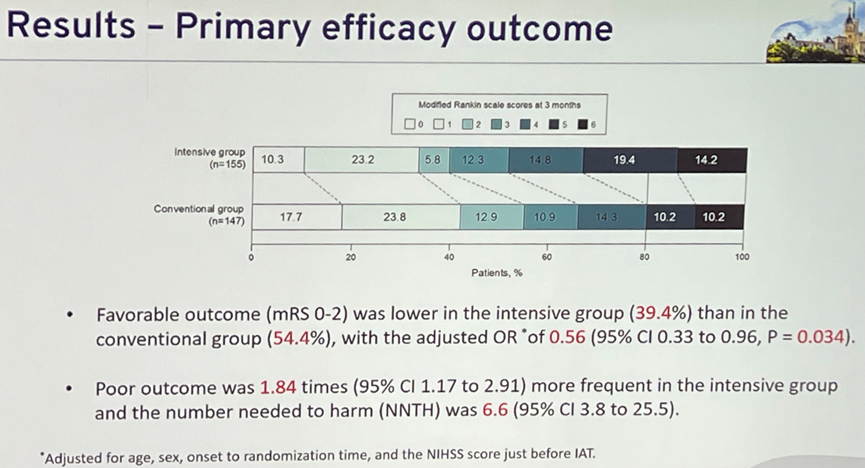

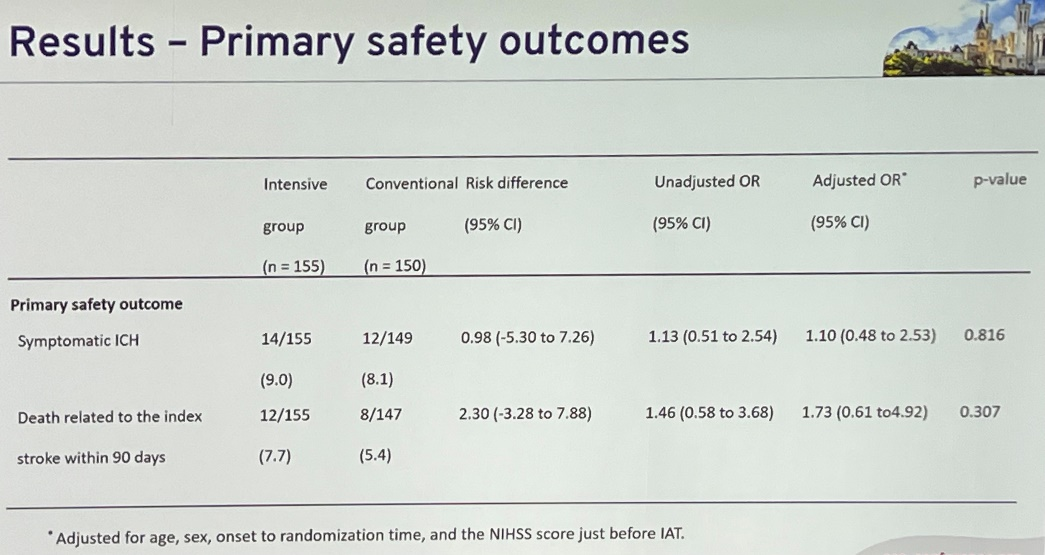

就主要终点而言,强化降压组90天良好功能(mRS 0-2)的预后率更低(39.4% vs 54.4%, aOR=0.56, 95% CI [0.33-0.95]; P=0.034),出现不良结局的患者数是常规降压组的1.84倍(95% CI [1.17-2.91]),致害所需患者数(number needed to harm, NNTH)为6.6。但两组在主要安全性结局,即症状性颅内出血(aOR=1.10, 95% CI [0.48-2.53]; P=0.816)和发病后90天内与此次卒中相关的死亡频率(aOR=1.73, 95% CI [0.61-4.92]; P=0.307)上,不存在统计学差异。

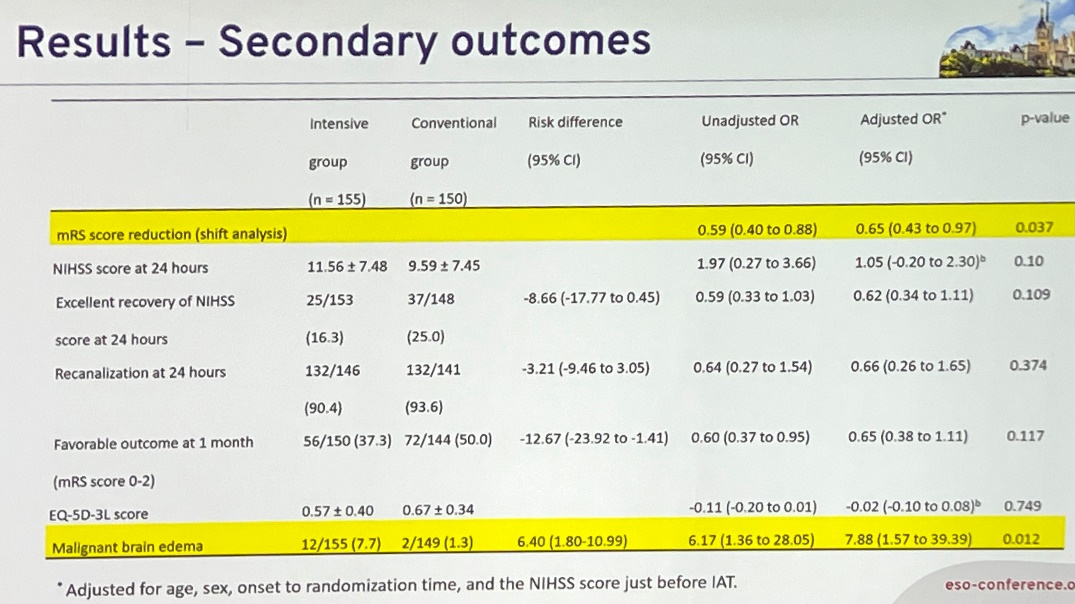

就次要终点而言,强化降压组显示出更差的90天mRS评分分布(acOR=0.65, 95% CI[0.43-0.97]; P=0.037)和更高的恶性脑水肿风险(aOR=7.88, 95% CI [1.57-39.39]; P=0.012)。

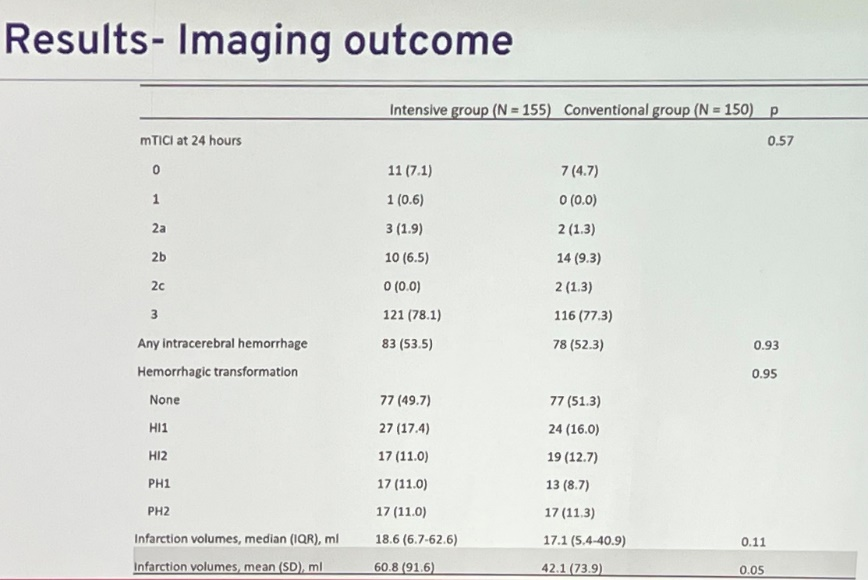

在影像终点方面,两组在任何颅内出血事件(53.5% vs 52.3%, P=0.93)及具体出血转化类型分布(P=0.95,其中两组PH2比例分别为11.0% vs 11.3%)上均无显著差异。但强化降压组可能有更大的最终梗死体积(18.6 ml vs 17.1 ml, P=0.11)。在亚组分析中,未发现血压目标组别和亚组间对90天mRS评分分布的交互作用。

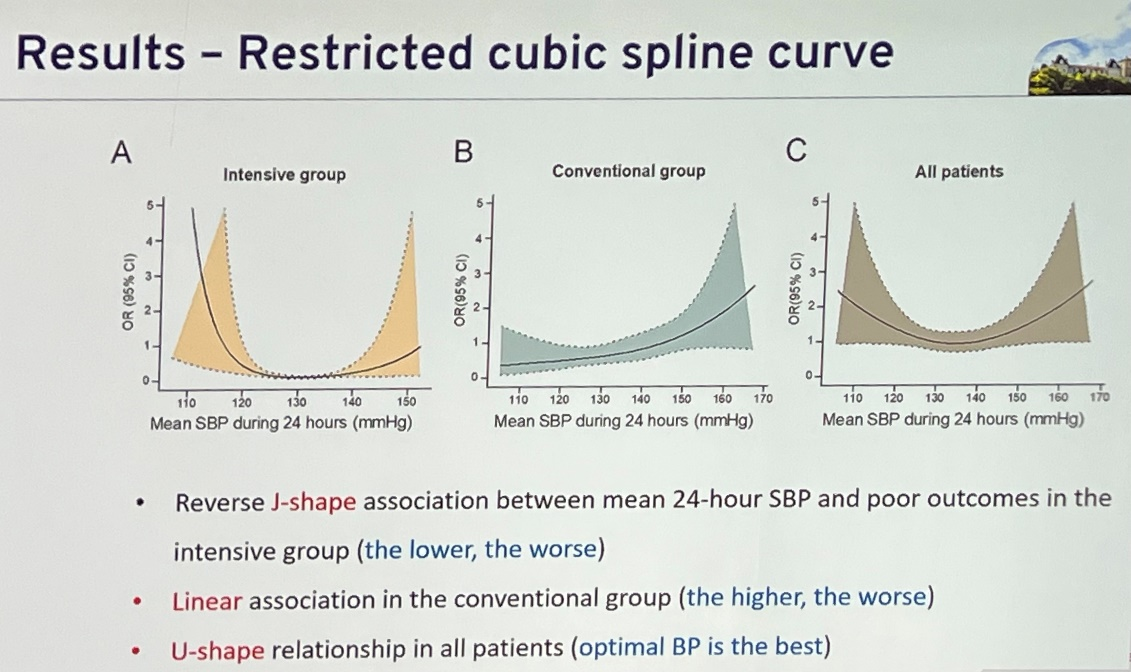

此外研究团队还通过限制性立方样条曲线拟合了随机后24小时平均SBP和90天不良预后的关系。结果发现,在强化降压组,SBP与不良预后的风险比呈反J型关系;在常规降压组呈近线型关联;而在总体受试者中,SBP与不良预后呈U型关系,其最佳血压值大概在130-140 mmHg之间。

OPTIMAL-BP研究结果表明,急性缺血性卒中患者动脉取栓成功再通后,与常规降压相比,以SBP<140 mmHg为目标的强化降压与更差的功能预后相关,但未增加脑出血或死亡风险,这与ENCHANTED 2/MT试验结果一致,也与BEST-II研究显示的危险信号方向一致,因此低压管理可能并非合理的IAT成功再通后的血压管理模式。

结合本研究中血压和预后的拟合曲线,Nam教授分析道,强化降压组所呈现的反J型曲线(收缩压越低,预后越差)可能说明血管再通后受限的脑血流自动调节不能在血压下降时对脑血流灌注进行良好代偿,加重本来处于缺血甚至不可逆梗死状态的脑组织缺血性损伤(比如本项研究提示的最终梗死体积的增加与恶性脑水肿事件的发生)。而在常规降压组,血压与不良功能预后呈正相关,这与既往研究观察到的现象[3]相似。考虑到常规降压组较少使用药物干预,此现象提示升高的血压可能只是机体在卒中发病后的急性应激反应。在非药物干预下,血压可能仅仅只是卒中严重程度的反映,而非导致不良预后的直接因素。

因强化降压组和常规降压组分别在极高和极低血压存在受限的样本量,笔者认为研究总体所呈现的U形曲线或许更能全面地反映血管再通后血压和预后的关系。无独有偶,本次会议中来自加拿大McMaster的Katsanos教授也报告了相似的U形关系[10]。他通过汇集5项研究的个体数据,4106名患者血管成功再通术后24小时内收缩压的变化轨迹(trajectory)进行了描绘,最终归纳整理出4组曲线:高(SBP平均157 mmHg),中高(SBP平均137 mmHg),正常(SBP平均123 mmHg)和低(SBP平均107 mmHg)血压轨迹。但在Katsanos的这项研究中[11],血压轨迹和90天功能预后的关系呈负性相关,究竟是否存在最佳收缩压界值尚不能得知。

可以肯定的是,血管内治疗再通术后血压管理临床试验的开展十分艰难。首先,血管再通后体循环血压存在自发下降[12]。研究者很难完美通过静脉药物滴定保证血压一直控制在目标范围内[13]。实际上,除了ENCHANTED2/MT外,既往RCT血压达标率不到70%,组间血压的绝对差异不足10 mmHg[14, 15]。其次,药物的选择和给予药物的时机可能受限于各地区的诊疗常规及医护人员的个体偏好,存在一定异质性。比如ENCHANTED2/MT中近80%的24小时内静脉降压患者使用了乌拉地尔,而在BP-TARGET中乌拉地尔的使用不足2%。发达国家更多首选以尼卡地平为首的钙通道阻滞剂,因其具有更快与稳定的降压效果。药物种类的选择是否会影响血压与预后的关系也是后期值得探索的问题。

目前的证据已然指向血管内治疗再通术后强化降压(目标血压<140 mmHg)的危害。同期进行的HOPE研究(NCT04892511)、CRSIS I(NCT04775147)研究和IDENTIFY(ChiCTR2200057770)研究是否也会因此提前终止,几大试验的个体数据荟萃分析是否会显示出更显著的U形趋势,期待更多可靠的证据以解开取栓术后血压管理最佳目标的“未解之谜”。

原创文章,转载须授权

查看更多