查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:复旦大学附属华山医院神经内科血管组 仲伟逸

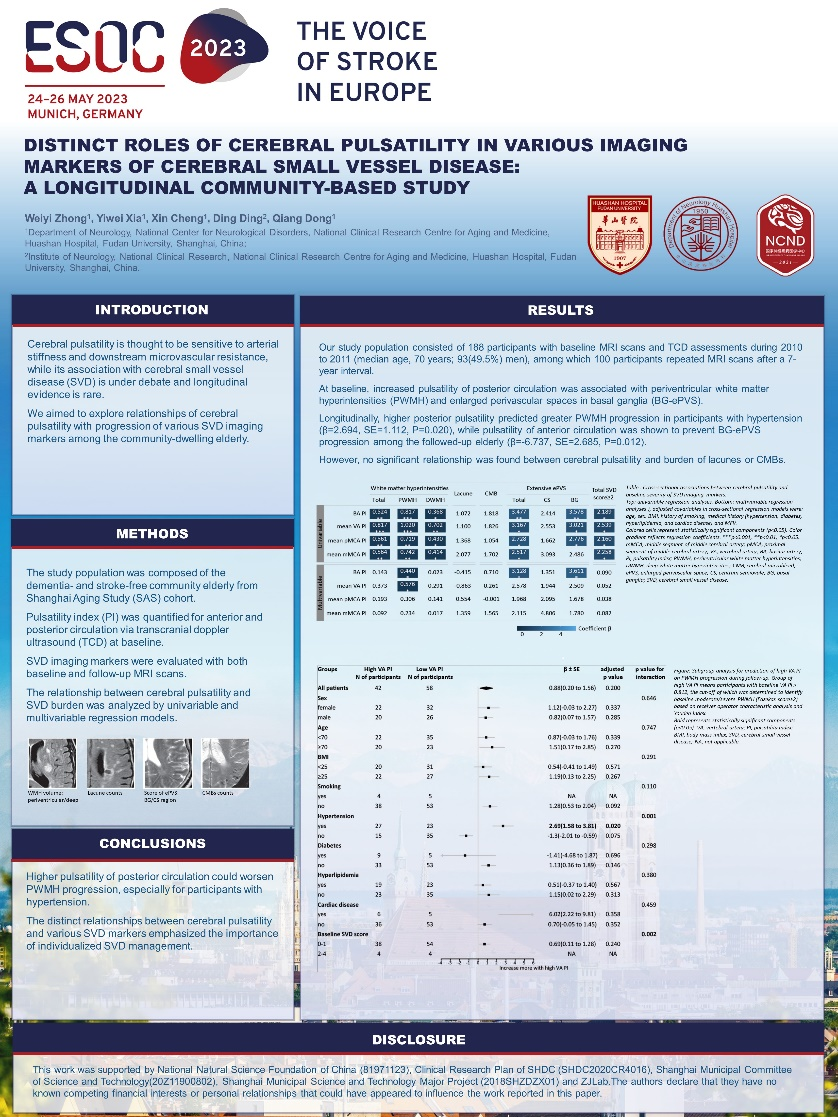

脑血流搏动性(cerebral pulsatility)被认为与颅内动脉硬化及微循环血流阻力密切相关,是颅内血管功能的重要表现之一[1];既往已有不少研究认为这一特性与脑小血管病严重程度密切相关[2],但是纵向队列证据尚不明确。

本研究基于前瞻性、纵向随访的上海老年研究队列(Shanghai Aging Study,SAS),在基线人口学特征及临床信息采集时,利用经颅多普勒超声评估大脑中动脉(MCA)及椎基底动脉血流搏动指数,利用多模态磁共振评估脑小血管病影像标志物负荷包括白质高信号(WMH)、腔隙、脑微出血及扩大的血管周围间隙(ePVS),并对受试者进行脑小血管病影像随访;最后,采用多因素回归模型分析基线血流搏动指数与脑小血管病影像标志物发生发展之间的相关性。研究结果以Poster的形式在此次ESOC上进行展示。

最终本研究一共纳入188例无痴呆及卒中病史且无颅内大血管狭窄的社区老年人,在2010-2011年期间完成全套基线血流搏动性及脑小血管病负荷评估,中位年龄70岁,女性占比49.5%;其中100例于2016-2017年期间接受了脑小血管病影像随访,中位随访间隔7年。我们分析发现基线后循环血流搏动指数与脑室旁WMH、基底节区ePVS负荷密切独立相关。纵向数据则进一步提示在高血压患者中,后循环血流搏动指数可独立预测随访期间脑室旁WMH进展(β=2.694, SE=1.112, p=0.020);但对于100例随访者,前循环MCA血流搏动指数越高,基底节区ePVS进展风险反而更低(β=-6.737, SE=2.685, p =0.012)。而对于腔隙及脑微出血负荷,均未发现与脑血流搏动指数有显著相关性。

原创文章,转载须授权

查看更多