查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

[音频21分钟左右,结合文章阅读效果更佳哦!]

2021年10月28—30日,由中国医药教育协会感染疾病专业委员会主办、中山大学附属第一医院承办的中国医药教育协会感染疾病专业委员会第七届学术大会在广东省广州市召开。

中国医学科学院血液病医院冯四洲教授以“炎症指标监测在免疫缺陷患者重症感染中的作用”为题做了深入细致的报告。

冯四洲教授

粒细胞缺乏伴发热的危险因素和临床特征

冯四洲教授首先谈到,根据中国血液病患者中性粒细胞缺乏伴发热的一项多中心、前瞻性流行病学研究结果,粒细胞缺乏(以下简称粒缺)伴发热发生的危险因素主要有4个,分别为粒缺持续时间>7天,中心静脉置管、胃肠道黏膜炎和既往90天内暴露于广谱抗生素史。在该研究中,粒缺伴发热共有784例次,其中不明原因发热(FUO)253例次(32.3%),临床证实的感染(CDI)429例次(54.7%)和微生物学证实的感染(MDI)102例次(13.0%)。粒缺伴发热常见感染以呼吸道感染(35%~40%)和血流感染(BSI)(15%~35%)最为常见。

多项研究结果证实,粒缺伴发热患者发生血流感染时会增加死亡率。国际骨髓移植登记处(IBMTR)资料显示,7128例异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)患者中,发生血流感染的患者死亡率较高。恶性血液病自体骨髓移植(ABMT)后肺炎也会导致移植相关死亡率(TRM)增加,特别是粒缺患者发生铜绿假单胞菌感染的菌血症后死亡率也较高。意大利的一项前瞻性多中心研究证实,造血干细胞移植(HSCT)移植物植入前,异基因移植患者革兰阴性菌(G-菌)菌血症发生率为17.3%,自体移植者为9%。对于粒缺伴细菌感染患者,尽早开展恰当的抗菌药物治疗至关重要。有研究显示,粒缺患者CRKP血流感染在3天内未获得恰当抗菌药物,死亡率超过60%。而粒缺感染性休克患者,单一抗菌药物治疗后死亡率超过80%,联合抗菌药物治疗死亡率超过40%。

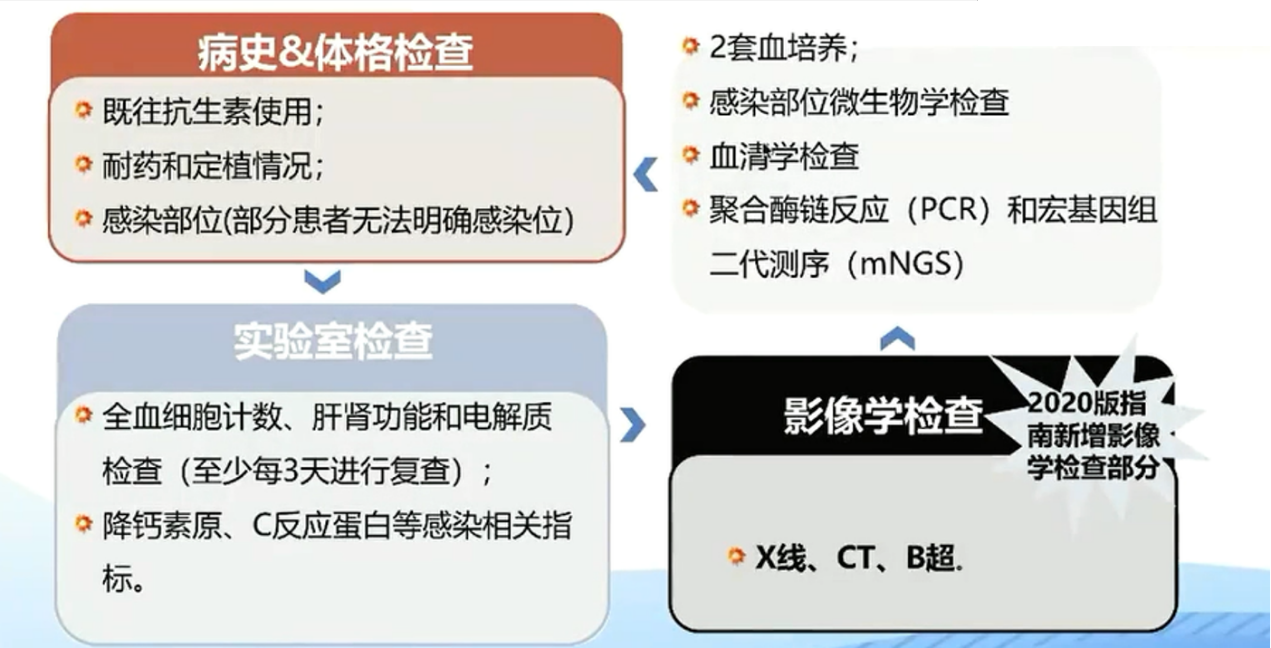

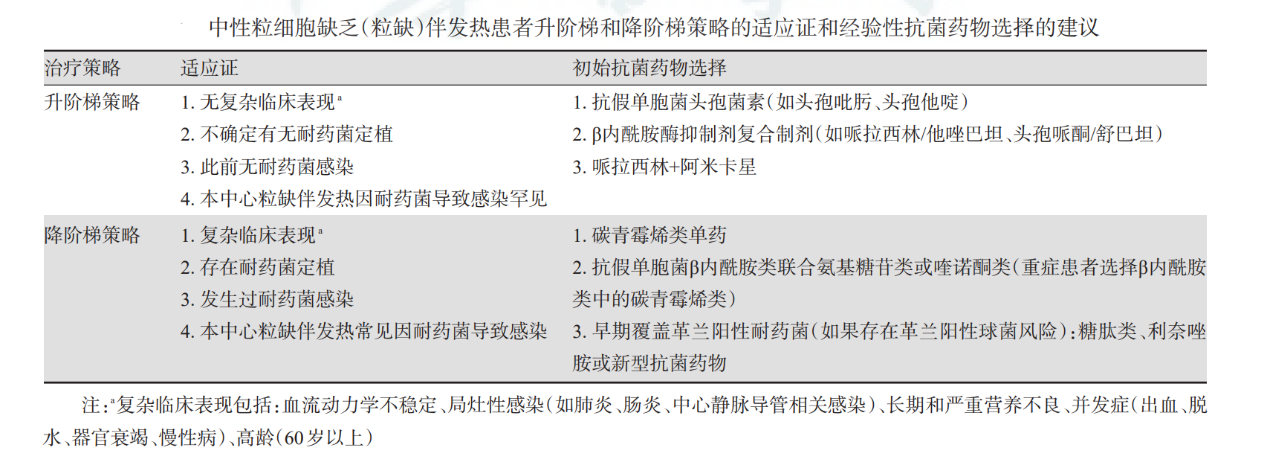

《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2020年版)》指出,粒缺伴发热的诊断分为病史询问和体格检查、实验室检查、微生物学检查及相关感染部位的评估和影像学检查四部分(图1)。该指南还对粒缺伴发热高危患者升阶梯和降阶梯治疗策略的适应证和经验性抗菌药物选择的建议进行总结(表1)。

图1 粒缺伴发热的诊断

表1 粒缺伴发热高危患者治疗策略的适应证和经验性抗菌药物选择的建议

炎症因子鉴别免疫功能缺陷患者感染

冯四洲教授介绍,一项研究结果显示,在肿瘤非粒缺患者中,发生血流感染的患者基线PCT水平显著高于局部细菌感染和未证实感染的患者,但肿瘤相关发热患者与BSI患者基线PCT水平无显著差异。在抗感染治疗后,BSI患者和局部细菌感染患者PCT水平降低50%或者更多,而肿瘤相关发热患者PCT水平变化不明显。研究人员还发现,使用PCT 0.5 ng/ml的临界点时,肿瘤发热患者的血流感染的诊断敏感性范围为21%至92.9%,而特异性范围为45.5%至92%。

有研究表明,PCT在区分血液系统肿瘤发热患者的菌血症和非菌血症方面比CRP更有价值。对于非中性粒细胞减少性发热,PCT 和 CRP 均可以有效鉴别菌血症和非菌血症。然而,在中性粒细胞减少性发热中,只有PCT对菌血症和非菌血症具有鉴别意义。对于HSCT及非HSCT患者发热,PCT均可以鉴别其菌血症和非菌血症,而CRP仅能鉴别非HSCT患者的菌血症。以PCT≥0.5 ng/ml为临界值,HSCT伴细菌感染患者的生存中位时间、脓毒症发生率、入住ICU病房和死亡发生率都存在明显差异。

有研究证实,粒缺伴发热的患者血清PCT水平可作为G-菌感染的标志。成人HSCT患者炎性指标对G-菌菌血症诊断价值,血浆可溶性白细胞分化抗原14亚型(Presepsin)敏感性和特异性较CRP和PCT高。在血液病粒缺伴发热患者中, Presepsin比PCT是更早且更敏感的细菌感染指标;儿童恶性血液病粒缺患者发热时,Presepsin预测菌血症及CDI的价值比PCT和CRP更高。白细胞介素6(IL-6)和白细胞介素10(IL-10)在预测BSI、G-菌菌感染和感染性休克的特异性均高于CRP和PCT。 除CRP外,PCT、IL-6、IL-10和TNF-α均可以预测BSI; PCT、IL-6、IL-10和TNF-α也均可以预测感染性休克;对BSI患者中G-菌感染及感染性休克的发生,IL-6和IL-10比CRP和PCT更具预测优势。肾上腺髓质素前体 (pro-ADM)用于预测恶性血液病发热患者的感染和抗菌药物疗效时,pro-ADM可以鉴别脓毒症患者是否伴有BSI和局部细菌感染,PCT仅能鉴别BSI。此外,血清尿激酶纤溶酶原激活受体(suPAR)对粒缺伴发热也具有一定诊断和随访意义,血清suPAR水平升高早于CRP和PCT,且血清suPAR在确诊感染患者和不明原因发热患者之间存在显著差异。

肿瘤(主要是肺癌和乳腺癌)患者发生感染时,血清PCT水平与死亡率存在相关性,表现为PCT水平越高,死亡率越高。粒缺伴发热患者的长期随访结果显示,比较死亡组和生存组的PCT,确定0.46 ng/ml可以作为入院时粒缺伴发热脓毒性休克患者死亡发生的预测指标。

监测血清PCT水平可以指导危重脓毒症患者抗菌药物适时停用,还可以降低抗菌药物暴露;但是监测血清PCT水平指导血液病发热患者抗菌药物停用时,对其临床治愈、感染复发、双重感染、住院时间和死亡率均无改善。

冯四洲教授总结,炎症指标在鉴别粒缺伴发热患者的G-性菌菌血症有一定作用。因此,对于粒缺伴发热患者,有必要进行PCT水平监测。PCT水平明显升高,对粒缺伴发热患者发生感染性休克或死亡具有预测作用,但仍需要进一步验证。PCT用于指导血液病患者抗菌药物适时停用尚需进一步研究。IL-6、IL-10、Presepsin和pro-ADM等于PCT相比,显示出一定预测优势,其确切临床应用价值正有待大前瞻性研究证实。

整理:论坛报木易

审校:曹彬、冯四洲

(未经授权,禁止转载)

查看更多