查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

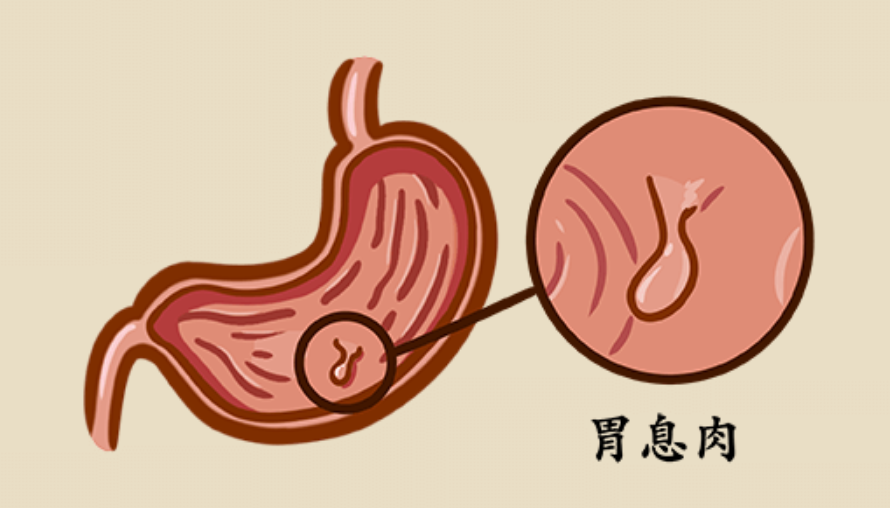

胃息肉,是指胃黏膜凸出于胃肠而形成的局限性隆起性病变,说通俗了,就是胃黏膜表面长出的一块小肉疙瘩。

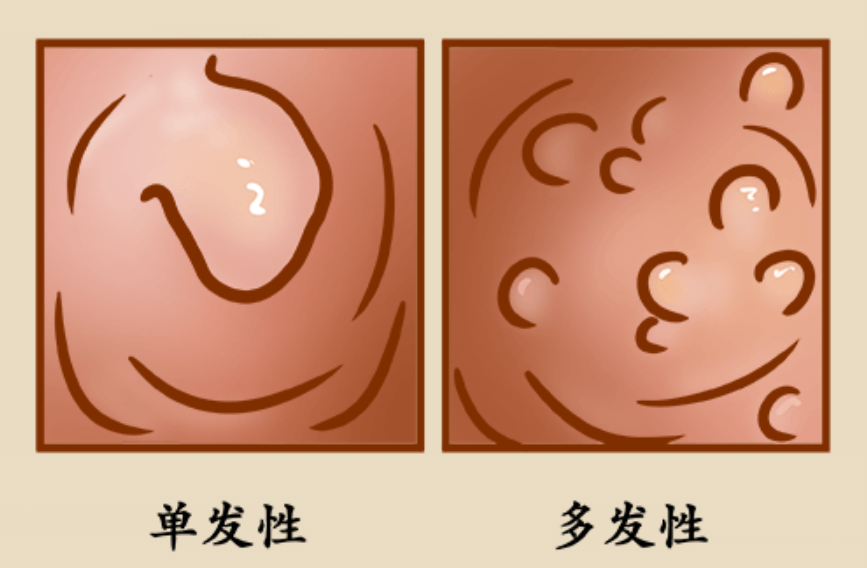

胃息肉可以单发,也可以多发,可以达到十几枚、几十枚甚至上百枚。

胃息肉的直径多数为几毫米,有时可见直径大于 1 厘米的,直径数厘米的息肉很少见。

胃息肉会导致哪些症状?

大多数散发性胃息肉患者不会有特殊不适的症状,但胃息肉可能会合并胃炎、幽门螺杆菌感染、胆汁反流等,所以有些患者会出现腹部不适、上腹隐痛、腹胀、恶心、消化不良等症状。

如果息肉体积较大、数量较大,或者位置特殊(位于贲门或者幽门的位置),或有糜烂渗血等情况,就可能会出现腹痛、吞咽不畅、腹胀、黑便、贫血等症状。

胃息肉会发展成胃癌吗?

胃息肉确实有发展为胃癌的风险,但风险有大有小,不可一概而论。具体要根据息肉的大小和病理类型进行判断。

大小:胃息肉直径 ≥ 1 cm,癌变风险可能会增加,通常建议内镜下切除。

胃息肉的病理分型比较复杂,但其病理分型与癌变风险是密切相关的,所以通常情况下,发现息肉,应取活检送病理检查以明确病理类型。

1. 胃底腺息肉。有些可能与长期口服质子泵抑制剂类药物有关,其癌变率不到 1 %。

直径<1 cm的息肉在患者停用质子泵抑制剂一段时间后可能会消失;直径≥ 1 cm,通常建议内镜下切除。

2. 增生性息肉。通常与幽门螺杆菌、萎缩性胃炎等长期慢性炎症有关,有一定的癌变风险,但癌变率也是比较低的,有研究报道其发展为上皮内瘤变的概率为 5%~19%。40% 的增生性息肉在根除幽门螺杆菌后会消退,直径≥ 1 cm者癌变风险有所增加,多数国家的指南推荐直径>0.5 cm 者要切除。

3. 腺瘤性息肉。此息肉为高危息肉,特别是直径>2 cm、病理为绒毛状腺瘤者,据文献报道,癌变率可达 28%~40%。

腺瘤性息肉可能跟幽门螺杆菌感染、萎缩性胃炎、肠化生存在一定相关性,最好进行内镜下切除,并建议术后定期做胃镜复查,监测时间 3~5 年。

腺瘤性息肉在胃息肉所占比例较低,大多数胃息肉是癌变风险比较低的胃底腺息肉或增生性息肉,且部分息肉可能在治疗胃炎或根除幽门螺杆菌后自己就消失了。

如何预防胃息肉?

胃息肉发生有很多因素,包括基因遗传、胃黏膜长期的慢性炎症刺激、不恰当地长期的慢性炎症刺激、不恰当地长期服用质子泵抑制剂(如奥美拉唑等)、不良的生活习惯(吸烟、饮酒、高脂低纤维饮食)等。

✓

健康知识“划重点”

除了遗传因素外,其余的因素都可以预防,具体措施如下:

1. 戒烟戒酒,规律饮食,避免辛辣刺激、高脂饮食,避免暴饮暴食,多吃富含纤维的蔬菜等。

2. 治疗胆汁反流、幽门螺杆菌感染等。

3. 使用胃药应当遵从医嘱,避免不恰当地、长期使用抑制胃酸的药物,如奥美拉唑等。

作者:北京协和医院 张娣

来源:人卫健康

查看更多