查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者 上海交通大学附属第一人民医院 许红娇 李金宝

纵隔肿瘤(又称纵隔肿块综合征),根据其定位和大小,临床表现从影像学偶然发现的无症状病例到严重心肺功能不全危及生命不等 。

一直以来,手术治疗是纵隔肿瘤的主要治疗方式,占所有治疗手段的83.72%~84.32%,手术病死率高达2.33%~2.70% 。由于肿瘤压迫,全身麻醉可能引起急性术中或术后心肺功能衰竭而导致死亡。麻醉医师作为临床多学科医疗团队的重要部分,其作用是确保手术患者的围手术期安全。

然而,对于罕见的巨大纵隔肿瘤,由于大质量肿块的压迫和侵犯胸腔内重要结构,怎样有效地预防及治疗围手术期呼吸衰竭及血流动力失代偿,仍然是巨大的挑战。

01

病例报告

1.1 一般资料

患者,女,66岁,身高156 cm,体重50 kg,BMI 20.5 kg/m2。因“胸闷1年,吞咽困难半年”入院。临床诊断为巨大纵隔肿瘤(恶性可能),拟在全身麻醉下行正中劈胸骨入路纵隔肿瘤切除术。

患者1年前无明显诱因出现胸闷,时觉呼吸困难,无胸痛,无头晕头痛,无发绀,无咳嗽咳痰,自服“速效救心丸”后缓解,未予重视就诊。近半年出现进行性吞咽困难。近几个月自觉明显消瘦,体重减轻6.8 kg。于外院就诊诊断为纵隔巨大肿瘤,遂来上海交通大学附属第一人民医院寻求进一步治疗。患者发病以来,胃纳可、睡眠差、二便如常。

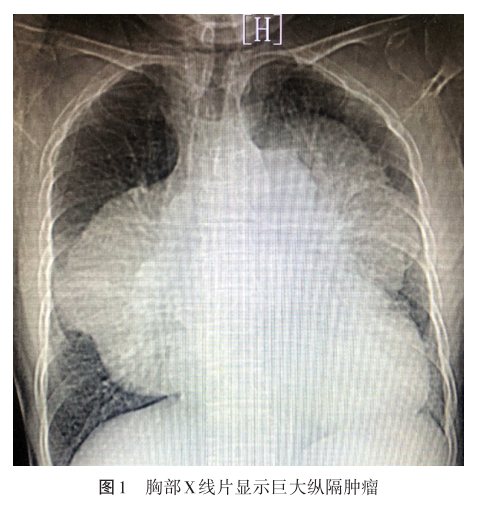

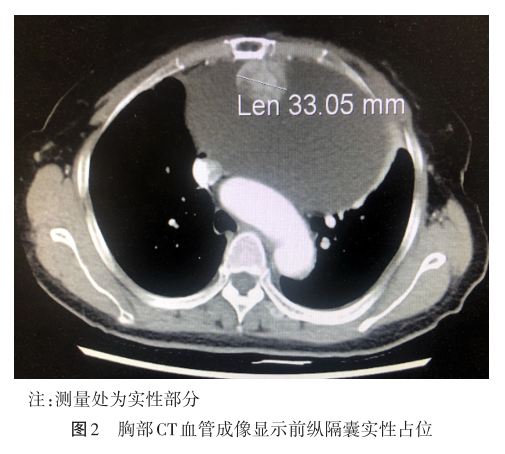

该患者既往类风湿性关节炎病史13年,现处于非急性期,不服药;28年前病毒性心肌炎病史,无后遗症。入院胸部X线片提示:巨大纵隔占位(图1)。胸部CT血管成像提示:

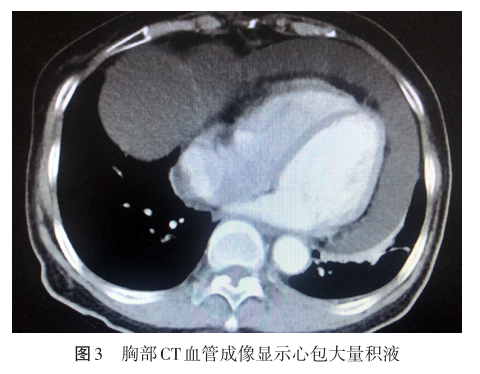

前纵隔囊实性占位(图2),考虑恶性肿瘤可能大;心包大量积液(图3);

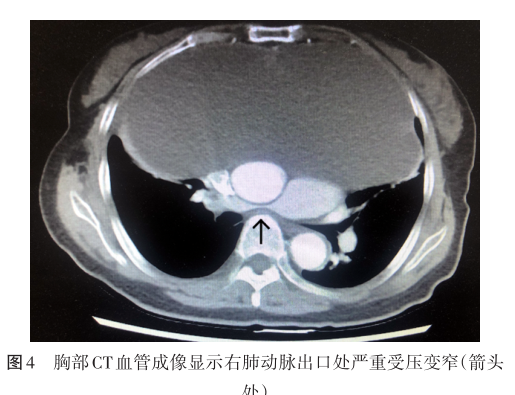

双肺受压部分不张;右肺动脉受压变窄(图4),

双肺通气血流灌注不均;双肺散在纤维灶,主动脉硬化。

心脏超声提示:纵隔占位,少量心包积液;射血分数61%,缩短分数33 %。

1.2 麻醉访视

术前检查:神清,对答切题,访视时站立,神态自然。无创血压 123 mmHg/61 mmHg(1 mmHg= 0.133 kPa),心率82 次/min,SpO2 75 %,体温36.7 ℃。

气道评估:张口度正常,Mallampati气道分级Ⅱ级,颈部气管居中,头颈活动度正常。

体格检查:胸部叩诊心脏浊音界双侧扩大,听诊左下肺未及呼吸音,无颈静脉怒张,无神经压迫症状,无双下肢水肿。

老年人心肺功能及活动耐量评价:心功能2级。屏气试验12 s(正常大于30 s)。认知功能正常(简易精神状态检查量表30分)。日常生活完全独立(日常活动能力100分)。活动耐量约3个代谢当量(METs),可以散步,不能骑自行车。Rockwood虚弱指数0.169 ,较同年龄段老年人群平均水平(0~0.15)稍差。

1.3 麻醉过程

手术当天该患者平车入室,可平卧,平卧位无胸闷不适。心电监护示:袖带无创血压169 mmHg/86 mmHg,心率69 次/min,SpO2 79%。4 L/min 100% O2面罩吸氧,5 min后SpO2上升至93%。于左侧肘正中开放18 G静脉通路,局部麻醉下左侧桡动脉穿刺置管,有创血压监测,链接Flowtrac管路测得基础心排血量(CO)4.4 L/min,动脉血气分析提示PaO2 53 mmHg。开始负荷剂量右美托咪定(1 µg/kg,10 min静脉泵注,生产批号:20031931,扬子江药业集团有限公司)镇静的同时,局部麻醉下于左侧锁骨中线第三肋间行胸腔穿刺,50 ml针筒缓慢多次抽液,共抽出600 ml褐色液体。抽液完成后患者主诉“感觉轻松”,SpO2改善至97 %,其他生命体征:有创血压136 mmHg/66 mmHg,心率66 次/min。

麻醉诱导采用表面麻醉下纤维支气管镜引导下气管插管。

表面麻醉采用2%利多卡因环甲膜穿刺给药,后利用纤维支气管镜逐步喷药至声门处,完成表面后等待片刻,再由纤维支气管镜引导下完成插管。7.0普通气管导管插管成功后固定深度22 cm(距门齿),给予舒芬太尼15 µg静脉注射,依托咪酯10 mg静脉注射,地塞米松5 mg,静脉注射完成诱导。七氟醚0.6~0.7 MAC、瑞芬太尼0.05 µg·kg−1·min−1、右美托咪定0.5µg·kg‑1·h‑1维持麻醉深度,暂不给予肌松药物。

诱导完成即刻CO下降至2.2 L/min,此时有创血压109 mmHg/65 mmHg,嘱外科医师加快开胸的同时,加大补液并行右侧颈内静脉穿刺,快速建立中心静脉通路(双腔7 Fr‑20 cm,18 Ga,14 Ga),测得CVP 16 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa),CO上升至3.0 L/min,血气分析提示PaO2 90 mmHg。14 min后胸骨锯开,CO 3.4 L/min,立即静脉给予罗库溴铵30 mg。

术中麻醉深度维持采用七氟醚吸入合并右美托咪定镇静,间断舒芬太尼静脉推注,呼吸维持采用FiQ2 80%,潮气量350 ml,通气频率14 次/min,呼气末正压(positive end‑expiratory pressure, PEEP)5 cmH2O。术中分4次吸出肿瘤囊内液体600 ml、500 ml,心包积液500 ml、500 ml),加术前抽液量600 ml,共抽取液体2 700 ml。肿瘤剥除时间1 h,剥除过程中患者生命体征平稳,使用麻黄碱6 mg,未使用其他血管活性药物。

手术顺利,总耗时2.0 h,补液量1 500 ml,其中晶体液1 000 ml,胶体液500 ml。失血100 ml,尿量200 ml。关胸前血气分析提示PaO2 352 mmHg。缝合完成后充分缓慢膨肺,带管呼吸机辅助下(潮气量350 ml,通气频率15 次/min,PEEP 5 cmH2O),麻醉医师、外科医师双方陪同下送入ICU继续治疗,到达ICU时生命体征:有创血压128 mmHg/76 mmHg,心率64 次/min,SpO2 100%。

1.4 术后恢复情况

该患者于ICU内继续呼吸机辅助通气,自主呼吸恢复后,呼吸机模式改为压力支持通气模式,加用PEEP 5 cmH2O,翌日晨撤机并拔管,复查胸部X线片双肺纹理稍粗,无肺不张表现。术后第2日患者转入普通病房,嘱家属搀扶下地走动,术后第4日拔除胸管(24 h引流液约50 ml),术后第10日治愈出院。术后病理提示胸腺瘤(B2和B3混合型),无浸润依据。

02

分析与讨论

2.1 纵隔肿瘤围手术期管理原则

Erdös和Tzanova 回顾文献并结合临床经验的基础,为纵隔肿瘤安全的围手术期管理提供了一套坚实详细的建议。他们认为,如果可能,应对纵隔肿瘤患者进行局部麻醉。如果由于手术原因不能避免全身麻醉或存在局部麻醉禁忌的,为了确保安全的患者管理,

想了解如何配合麻醉医生,滑动以查看

2.2 本例患者的临床分级及处理原则

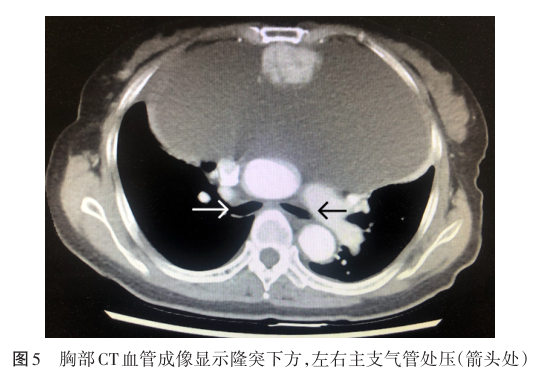

根据纵隔肿瘤临床症状分级标准,本例病例术前可平卧,伴有压力感,故评为“轻度”。根据全身麻醉安全分级标准,本例病例为成年人,有轻度症状,左、右主支气管压迫大于50 %(图5)

胸部CT血管成像显示隆突下方,左右主支气管处压(箭头处)],故评为“不确定”。术前,由胸外科、麻醉科、ICU共同参加了术前讨论,根据该例患者的病情,参考文献建议制定了该病例的围手术期管理原则 ,概括如下。

① 术前减容。决定减容的同时对减容方式、减容的时机、减容量进行了讨论总结:减容采用平卧位彩超定位下穿刺抽液的方式,于手术当时诱导前监护下静脉开放后,外科医师和麻醉医师同时在场的情况下进行,抽液量不大于600 ml。如此可保证足够的人员与设备对抽液过程中可能发生的危险及时处理,手术室无菌环境可避免不必要的感染,抽液后立即麻醉和手术,可避免肿瘤的窦道扩散(恶性可能大)及复张性肺水肿的发生。

② 完善的监护及大口径静脉通路。由于该患者没有上腔静脉综合征表现,CT检查同样提示没有上腔系统压迫,故我们决定将动静脉穿刺置于较常规的上腔系统:左侧桡动脉穿刺,右侧颈内静脉穿刺,并同时检测心CO、CVP,确保对容量、回心血量、CO的有效、及时监测。

③ 清醒插管。本例病例的全身麻醉安全分级为“不确定”,患者没有咳嗽气喘等呼吸系统受损表现,CT提示肿瘤压迫右肺动脉及支气管等肺部结构,造成肺不张及通气血流比例失调。上气道评估提示该患者并没有困难气道。下气道评估中,我们主要针对肿瘤的挤压、侵犯进行了讨论。该病例中,肿瘤对下气道的影响主要在于压迫,并没有侵犯表现,故我们不必担心肿瘤生长入气道后可能造成的气道阻塞、出血等情况,为高级气道建立提供了更大的信心。虽然CT检查并没有提示气管塌陷、软化的证据,但鉴于该患者气道压迫已大于50%,术前SpO2较低,最终我们决定采用纤维支气管镜引导下清醒插管完成诱导。

④ 肌肉及血管张力的保障。全身麻醉诱导后,患者往往失去原有的血管张力及呼吸力量,一定的循环及呼吸抑制出现在几乎所有的全身麻醉手术患者诱导后。而对于前纵隔的巨大肿瘤,平卧位时肿瘤重力造成的压迫尤为直接与明显,这样的压力可以一直维持到开胸,开胸后由于胸廓限制的解除,直视下肿瘤的可控性,可维持有效的呼吸循环功能。故针对本病例,我们决定遵照文献建议,在开胸之前不给予肌松药物。我们选择对循环抑制较小的依托咪酯、半衰期非常短的瑞芬太尼等,以维持一定的肌肉及血管张力。

⑤ 防止心脏扭转及有效循环血量维持。本病例的肿瘤平卧时位于心脏的正上方,术前抽液产生肿瘤重力不平衡,造成心脏扭转的可能较小。术中为防止可能发生的心脏扭转,快速抽液导致的回心血量减少、有效循环骤减等情况,外科医师术中肿瘤囊液抽取采用少量多次、左右交替的方式,同时麻醉科医师根据CVP、CO监测给予补液、升压药等,以维持循环稳定。

⑥ 预防复张性肺水肿。该例病例发病时间较长,1年前即开始有临床症状,术前CT检查提示存在肺不张,因此我们不得不对复张性肺水肿的发生提高警惕。故我们决定在术后带管将患者转入ICU继续治疗,持续一段时间的正压通气、抗炎及免疫治疗预防再灌注损伤,帮助患者进一步恢复通气功能。由于并没有明显的气管塌陷和软化证据,我们在拔管时进行简单的再评估。

⑦ 关于CPB。充分读片(术前CT及CT血管成像)后,除了右肺动脉出口压迫,我们并没有发现肿瘤对胸腔内其他重要血管的压迫及侵犯证据我们关注的血管包括:主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉及颈总动脉、左右无名静脉、下腔静脉、左右肺动静脉、左右胸廓内动脉(又称乳内动脉)],这一发现加上术前减容和患者临床的轻度表现,我们认为该患者的可靠循环基本完整,受肿瘤影响较小,其氧合可维持生命体征,最终决定不备CPB。

云查房点评:

本例巨大前纵隔肿瘤病例肿块虽大,但无胸腔内重要血管的浸润及气道侵犯,仅表现为严重的压迫症状,这为围手术期气道及循环的安全提供了一定保障。术前按照文献建议,对该病例的临床表现及全身麻醉安全进行分级,多学科会诊时,针对其临床表现、影像学资料、心肺功能储备、手术方案、术前准备、术中管理、术后治疗等进行全面的讨论和规划,完善了一整套处理原则。在术前采用抽液的方式减小肿瘤体积,此方法有利于改善患者心肺负担,甚至有可能使其全身麻醉安全等级提高。清醒插管有效地保障了患者的气道安全性,减少了气道梗阻的可能。开胸前肌力的维持(不给肌松药),也有助于患者维持有效通气及循环张力,一定程度保证了血流动力学稳定。术后对于复张性肺水肿的充分预防治疗,保证了患者的早期康复,尽早出院。

但本例病例在处理过程中仍有不足之处。本例病例的中心静脉建立未在诱导前完成。大口径的静脉通路可以为诱导时可能带来的有效血容量下降提供快速的静脉补液。另外,本例病例为了保持一定血管张力及肌力,开胸前未给予肌松药物,麻醉药量也相对较少,但同时也增加了手术应激的反应性,围手术期应充分考虑应激及麻醉药物的平衡,从而保证患者顺利度过围手术期。最后,本病例缺乏直立位时肺部通气及血流的病情评估。由于该患者病程较长但目前并没有Hb增多表现,推测其直立位时肿瘤对右肺动脉的压迫可能较轻。直立位时的肺血流情况也能为术后是否能成功肺复张提供有力的预测证据。

根据肺不张的三大病理基础:

① 肺泡表面活性物质缺乏;

② 胸腔内负压过大;

③ 缺血/再灌注损伤。

本病例可能存在其一和其三两大病理基础,但同时,根据直立位时肺动脉受压可能较轻的上述推测,手术解除压迫后肺部顺利复张的可能性非常大。因此较为遗憾的是该病例未能在手术结束前再次行纤维支气管镜检查,根据肺复张情况决定是否术后带管,以减少不必要的治疗,从而进一步加速患者康复。

国际麻醉学与复苏杂志

查看更多