查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击进入专题:

作者:复旦大学附属华山医院神经内科 血管组 王心如 洪澜

恢复血流灌注、拯救缺血脑组织已成为急性缺血性卒中的常规治疗范式。机械取栓作为常规再灌注治疗方式之一,可以在大血管闭塞性卒中患者中取得较为不错的血运重建率[1]。然而,并非所有经历成功取栓的患者都可以获得良好的功能结局。再通后血压作为可能影响患者取栓后结局的修饰因子之一,与再灌注损伤、增加出血性不良事件的发生风险相关[2]。

尽管如此,现有指南对于成功再灌注的取栓患者,只予以维持<180/105 mmHg的Ⅱb类证据推荐,并没有进一步给出具体的血压控制目标[3]。不过随着取栓技术的改进、取栓成功率的增加以及血压和临床结局相关性证据的增多。在一覆盖58家美国中心的调查中,大部分临床医生都会选择将血压控制在<160 mmHg的水平,但是个体差异性较大[4],这迫切提示规范化血压管理的重要性。

2019年,来自美国辛辛那提大学的Eva A. Mistry教授团队在Stroke杂志中发表了前瞻性队列研究BEST(Blood Pressure after Endovascular Stroke Therapy)的主要结果。该研究共纳入分布于12家中心的患者共485例,提示取栓后24小时内峰值血压控制在158 mmHg以下与良好功能结局密切相关[2]。

然而,在2021年的BP TARGET和2022年的ENCHANTED-2 MT试验中,都没有得到患者可以从取栓后强化降压中获益的结论[5, 6],后者更是指出强化降压组(<120 mmHg)的功能结局相较于平缓降压组(140-180 mmHg)更差[6]。从血压、侧支循环、脑微循环灌注、半暗带大小和临床结局之间的复杂网络中抽丝剥茧,可能有助于对其潜在机制的深入了解。

基于上述研究结果,在2023年的ISC大会中,Eva A. Mistry教授团队公布了BEST-Ⅱ的研究结果。BEST-Ⅱ是一项前瞻性、随机、开放标签、终点者盲的2期临床试验(NCT04116112),采取无效分析的试验设计,设定检验效能为80%,单侧α为0.05,失访率为15%,拟从3所参与中心招募患者共120例,旨在评估对成功取栓的患者采用更低的24小时血压管理目标的安全性及初步有效性。

研究纳入标准:

1. ≥18周岁的缺血性卒中患者;

2. 前循环大血管闭塞(ICA/M1/M2);

3. 血管内治疗获得成功再灌注(mTICI≥2b)。

研究主要排除标准:心衰(EF<30%);

符合条件的患者将被随机1:1:1分配至≤180 mmHg、<160 mmHg和<140 mmHg组,在随机后1小时内启动血压管理,必要时以尼卡地平作为首选降压药物进行血压管理。

研究终点:

1. 多个主要终点:

a. 36(±12)小时MRI/CT所示梗死体积(校正基线ASPECTS, 由中心实验室盲法评估);

b. 90(±14)天效用加权mRS(utility-weighted modified Rankin score, uw-mRS)(校正基线mRS, 盲法评估)。

2. 次要终点: 任何颅内出血、症状性颅内出血。

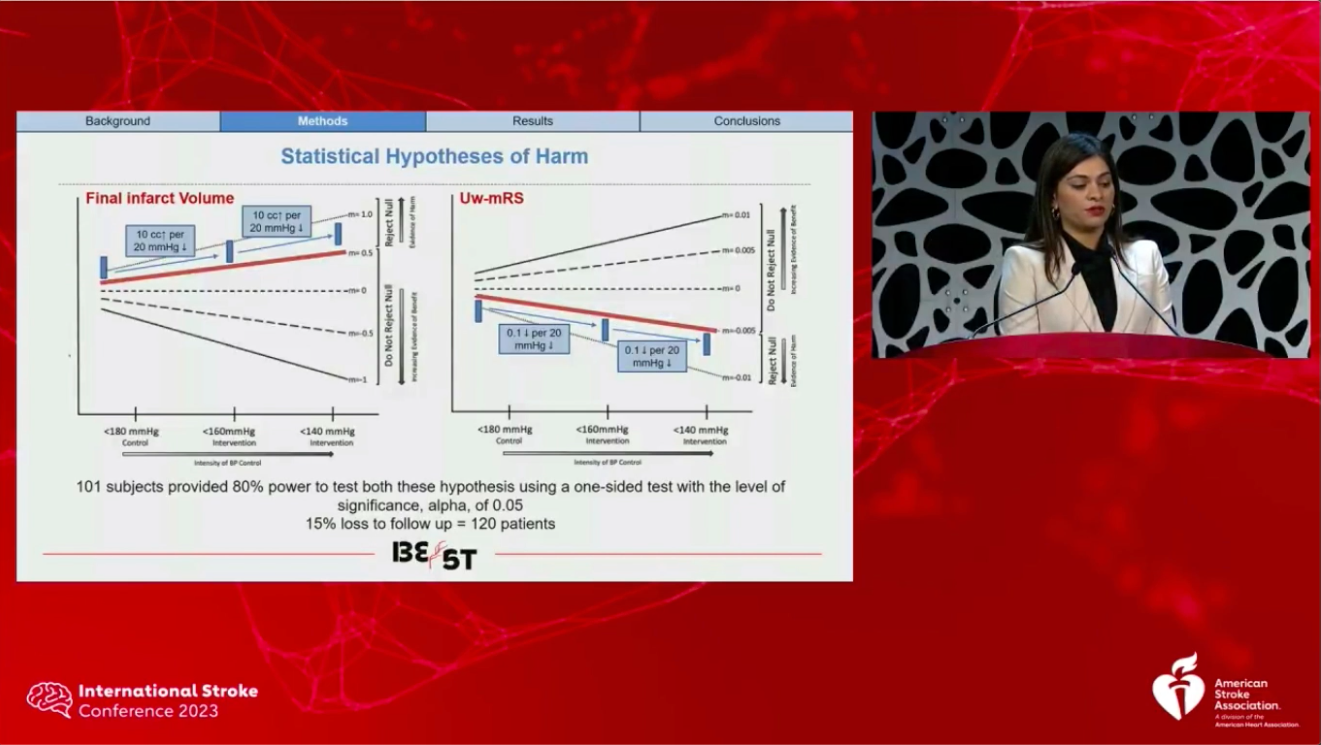

无效分析:

如果低压组(<160mmHg和<140mmHg组)满足以下条件将被认为是未达到预期效果的:

1. 有明确的主要结局证据支持低压组的降压治疗有害;

2. 未来试验的预测成功概率(predictive probability of success, PPOS)<25%(即疗效方面是无效的)。

研究始于2020年1月,止于2023年1月,其间共招募患者120例,中位数年龄为69.6岁,基线NIHSS为16分。3组(≤180 mmHg、<160 mmHg和<140 mmHg组,下顺序同)的平均收缩压分别为129 (SD=20.3) mmHg、130.3 (SD=17.8) mmHg以及121.8(SD=14.6) mmHg,90分位数收缩压分别为157、153、139 mmHg,提示研究进程没有偏离试验设计。

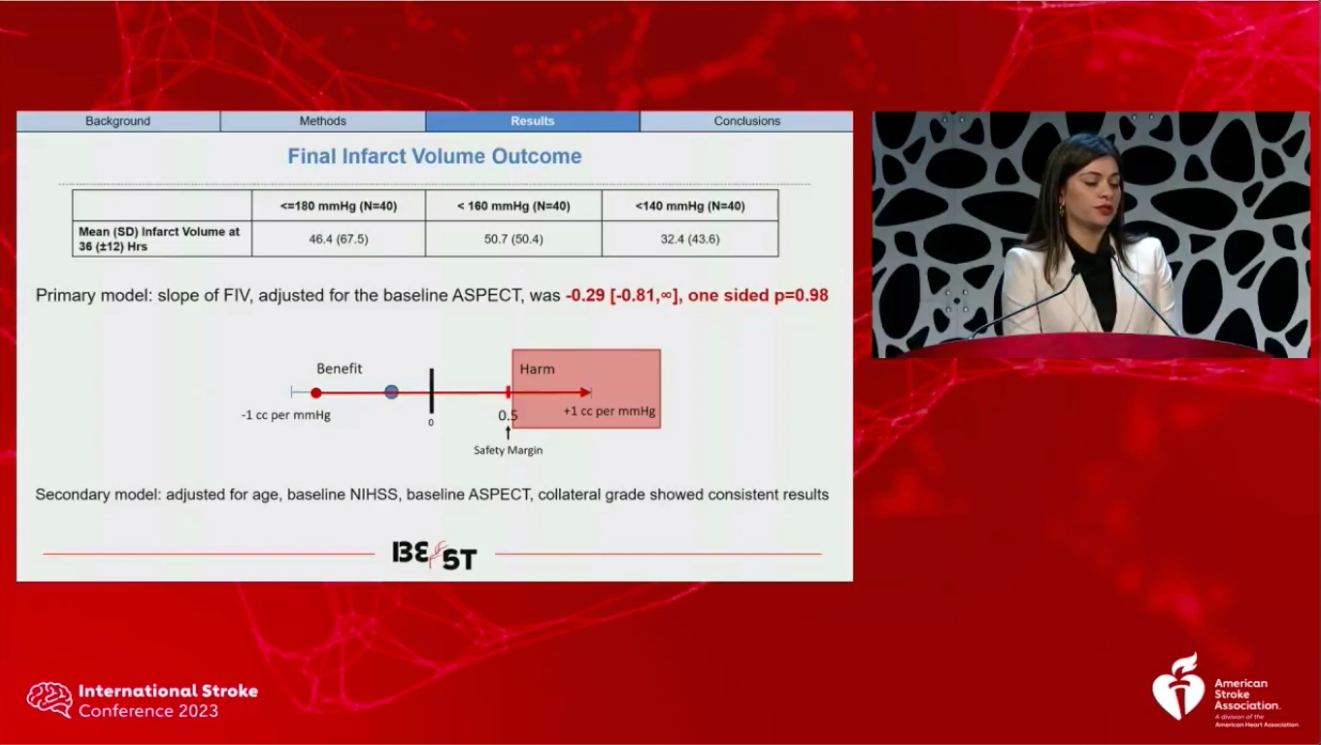

在最终梗死体积的模型中,3组的平均梗死体积分别为46.5(67.5)、50.7(50.4)和32.4(43.6)ml,校正基线ASPECTS后的斜率为-0.29[-0.81, ∞], 单侧p=0.98,跨过0.5的安全边界,提示降压可能导致最终梗死体积的增长,但是其下限并未大于0.5,因此不能证明降压可明确导致梗死体积增长。该结论在校正年龄、基线NIHSS、基线ASPECTS和侧支循环后的次要分析中同样成立。

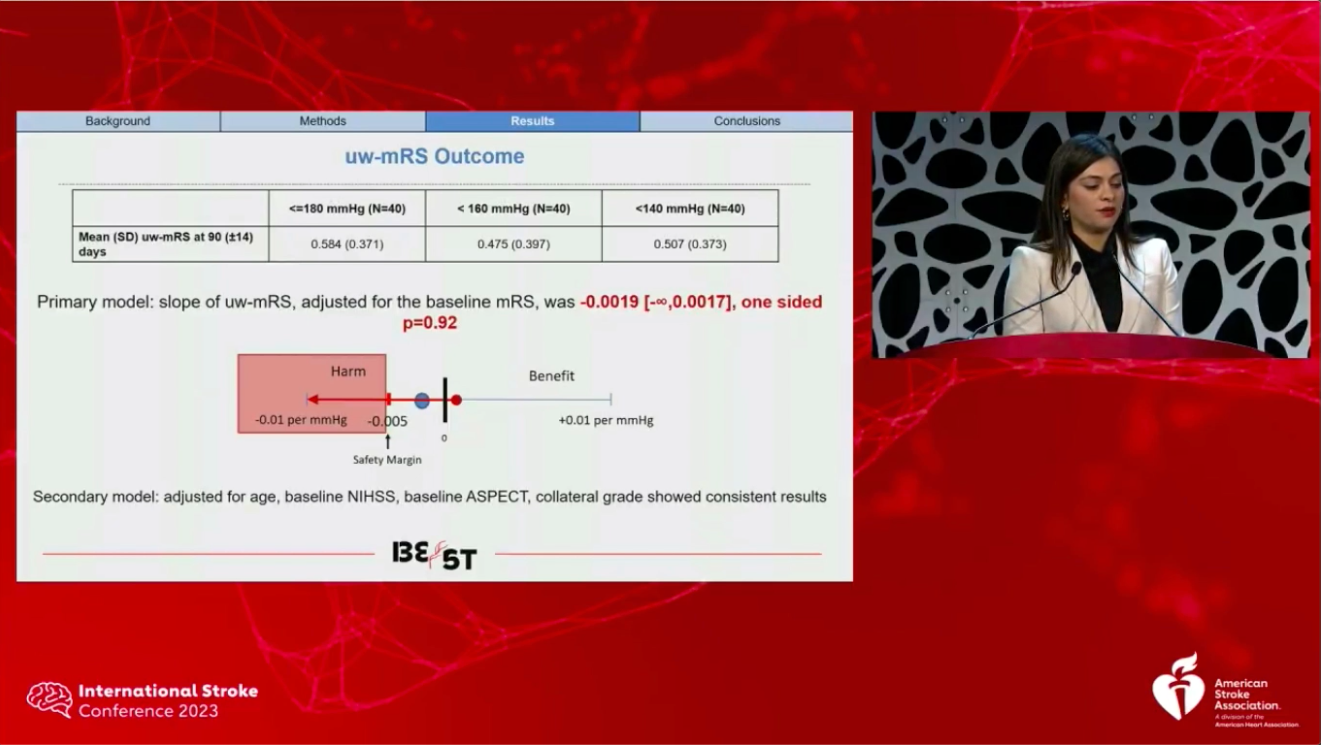

在uw-mRS的模型中,3组的平均90天uw-mRS分别为0.584(0.371)、0.475(0.397)和0.507(0.373),校正基线mRS后的斜率为-0.0019[-∞, 0.0017], 单侧p=0.92,跨过-0.005的安全边界,提示降压可能导致uw-mRS分数的降低,但是其上限并未小于-0.005,因此不能证明降压可以明确导致uw-mRS降低。该结论在校正年龄、基线NIHSS、基线ASPECTS和侧支循环后的次要分析中同样成立。

此外,3组的症状性颅内出血比例分别为5%、2.5%和5%。

在PPOS分析中,提示在以uw-mRS作为终点的双臂优效性研究(180 vs.140 mmHg)中,当样本量为2400时,可以达到28%的成功率。

当收缩压管理目标设置在低于指南所推荐的180 mmHg时,其安全性和有效性尚不明确。本研究结果不能证明低压管理的无效性,然而也不能排除低压将不利于患者结局的可能性。然而,在ENCHANTED-2 MT和BP TARGET试验结果的基础上,进一步探索低压管理可能有悖于资源的最佳分配,因此可以期待其他血压管理试验OPTIMAL BP、CRISIS I和HOPE的结果公布。

参考文献:

[1] Goyal M, Menon B K, Van Zwam W H, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials [J]. Lancet, 2016, 387(10029): 1723-31.

[2] Mistry E A, Sucharew H, Mistry A M, et al. Blood Pressure after Endovascular Therapy for Ischemic Stroke (BEST): A Multicenter Prospective Cohort Study [J]. Stroke, 2019, 50(12): 3449-55.

[3] Powers W J, Rabinstein A A, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association [J]. Stroke, 2018, 49(3): e46-e110.

[4] Mistry E A, Mayer S A, Khatri P. Blood Pressure Management after Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke: A Survey of the StrokeNet Sites [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2018, 27(9): 2474-8.

[5] Mazighi M, Richard S, Lapergue B, et al. Safety and efficacy of intensive blood pressure lowering after successful endovascular therapy in acute ischaemic stroke (BP-TARGET): a multicentre, open-label, randomised controlled trial [J]. Lancet Neurol, 2021, 20(4): 265-74.

[6] Yang P, Song L, Zhang Y, et al. Intensive blood pressure control after endovascular thrombectomy for acute ischaemic stroke (ENCHANTED2/MT): a multicentre, open-label, blinded-endpoint, randomised controlled trial [J]. Lancet, 2022, 400(10363): 1585-96.

本文为独家原创文章,转载须授权

查看更多