查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

呼吸学科作为临床重要学科之一,肩负着为广大呼吸系统疾病患者提供优质诊疗服务的重任,活跃在临床、科研、教学一线的青年医生成为了呼吸学科的中坚力量。他们怀揣梦想,肩负使命,为推动我国呼吸学科的发展贡献着自己的青春和智慧。

由中国医学论坛报社主办,中国医学论坛报呼吸与危重症编委会协办的面向于青年医生的“每周一星”栏目正式开启,每周三更新。“每周一星”栏目旨在关注呼吸学科青年医生的成长与发展,搭建一个展示他们风采、分享成长故事、交流心得体会的平台。

本周故事的主人公是重庆医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科罗娅医生。

医学之路,是一场永无止境的修行。历经十一载寒窗苦读,而今已在呼吸与危重症医学科执医三载。回首来时路,从“医学生”到“医生”的蜕变,不仅是身份的转换,更是责任与使命的升华。这条路上虽布满荆棘,所幸得遇良师指点迷津,得获团队鼎力相助,使我在挑战中淬炼,在困境中涅槃,终有所获。

懵懂启航,从综合性大学到医学院校

2011年那个蝉鸣悠长的夏日,怀揣着父母的期许,我考入了重庆医科大学(以下简称重医)临床医学七年制(后改为临床医学“5+3”学制)。彼时未曾想到,这个看似随波逐流的选择,竟成为我生命中最坚定的守望。在当时,临床七年制采取的是与综合性大学联合培养的模式,我的大一时光是在西南大学度过的。初入西南大学——这所坐落于缙云山麓、孕育了袁隆平院士的学府,学习了普通生物学、有机化学等综合性课程。这些课程看似与临床医学的关系并不大,但回头再看,它们与生命科学息息相关,在多学科交叉领域中发挥了重要作用。一年后,我们回到了母校重医。然而,遨游医学知识的海洋,并不是一件轻松的事情,繁重的课程、大量的实验和实习任务,常常让我们感到疲惫不堪,尤其在高强度考试月,更是不堪重负。现在回忆起来,脑子里也满是“教师-宿舍-食堂”三点一线的枯燥生活,还有那无数个挑灯夜读的深夜。但一切都是值得的,这段厚积薄发的岁月,为后来的临床实践、科学研究打下了深厚的基础。

破茧成蝶,临床规培的淬炼

硕士阶段,我们开始实行与规培并轨,我当时选择的是心血管内科。此阶段,是从“知道”到“做到”的关键时期。第一次穿上白大褂,站在病房,面对患者,既兴奋又紧张。跟随上级老师查房,上级老师总是能根据患者的病史、症状、查体情况,迅速做出判断和决策。然而,当轮到自己正式收病人的时候,总是避免不了手忙脚乱,询问病史语无伦次,机械性地照搬书本上的知识,不懂灵活变通,也缺乏人文关怀。面对复杂的病例,我也常常感到力不从心。幸得我的硕导周晓莉教授春风化雨般的教导,总是耐心地指导我,如何与患者建立信任,如何抓住重点,如何从患者的描述中寻找线索。面对真实的患者和复杂的临床情况,我意识到理论与实践之间存在着巨大的鸿沟,临床实践不仅仅是知识的运用,更是与人沟通的艺术。好在通过三年内科系统的规范化培训,在临床的摸爬滚打中,让我慢慢学会了“像医生一样思考”,实现了从“学习者”到“实践者”的蜕变。

乘风破浪,科研殿堂的洗礼

很快,3年的规培学习结束了。通过申请考核,我幸运地进入了北京协和医学院,继续攻读博士,我的导师是我国著名的呼吸病学家王辰院士。我的科研道路,也就这样开启了。而在此之前,我对于科学研究、基础研究,可以说是一无所知。现在想想,从临床医学到基础研究的跨越,的确是勇气可嘉。当第一次来到北京协和基础医学研究所,王辰院士的箴言“惟研究方可成就奇妙(Research Brings Wonders)”如醍醐灌顶,我也下定决心从零开始,努力学习基础研究的思路、方法,从微观(分子、细胞、组织...)层面再认识生命、疾病的本质。

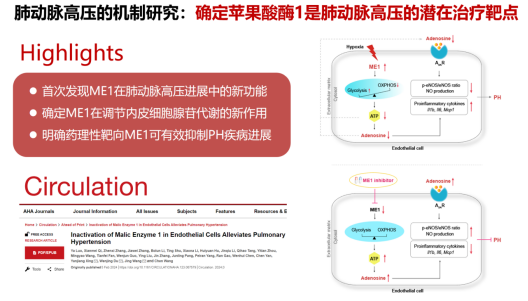

俗话说“磨刀不误砍柴工”,第一阶段便是打好基础,在老师和同学的帮助下,我逐渐掌握了基本的实验技术、研究方法。同时,坚持大量阅读领域内的文献,使我对所研究的领域有了全面的认识和辩证的思考,正所谓是“读万卷书”,才能“行万里路”。在副导师王婧教授的指导下,我主要聚焦在呼吸系统疾病代谢重编程的机制研究与临床转化,尤其是苹果酸酶与肺动脉高压这一研究方向。在基础医学研究所的日夜里,电镜下的细胞器、Western blot的条带、基因测序的密码,构成了我的新世界。然而,基础研究是枯燥的,且是一场持久战。已经记不清多少个不眠夜,辗转反侧思考课题方向;在大多数节假日里,都坚守在实验室,只为更好地推进课题;经历多轮的拒稿,也曾备受煎熬,“山穷水复疑无路”之际,好在迎来了“柳暗花明又一村”之意外惊喜。当研究成果最终发表于国际权威期刊Circulation时,我深刻体会到科研如同在黑暗中掘进,唯有坚持才能遇见光明。

研究发表于《循环》杂志

情系呼吸,医路成长

在2022年的盛夏,终于,博士毕业了。此时,新冠疫情的阴云还未散去,我毅然选择成为呼吸与危重症医学科的医师。对于3年未在临床的我,无疑又是一个巨大的挑战。从常见的肺炎、慢阻肺病、哮喘,到复杂的间质性肺疾病,再到凶险致命的ARDS、脓毒症,每一种病症都像是一道独特的谜题,等待我去解开。幸运的是,我得到了李琦教授的言传身教,他教会了我“治疗疾病,首先要读懂疾病背后的故事”,他缜密的危重症诊疗思维,也深深地影响了我,帮助我打开了呼吸学科的大门。我也逐渐熟悉了呼吸科常见病、危重症的诊治,在临床诊治患者的过程中,看着那些在生死边缘挣扎的呼吸危重症患者,他们对生命的渴望以及家属眼中的期盼,如同无形的力量,驱使我不断深入学习这个领域的知识和技能。我也养成了复盘病例的习惯,勤于记录临床中遇到的各种问题,然后查阅指南、UpToDate等,并向高年资医生请教,以“知其所以然”。渐渐地,我对呼吸科常见急危重症(如重症肺炎、ARDS)的处理,也越来越得心应手。同时,也通过参加病例演讲、病例分享等形式,不断地提升自己的业务水平和知识储备。

科研是推动医学进步的动力,当代医学的发展,离不开医学研究。作为一名年轻的医生,我深知自己肩负着传承和创新的双重使命。医学是一门古老的科学,它承载着无数前辈的智慧和心血。我们有责任将这些宝贵的知识和经验传承下去,同时也要不断探索新的领域,推动医学的发展。临床上的问题,便是最好的研究方向。在科室主任郭述良教授的大力支持和指导下,我以博士的研究为基础,继续在肺血管疾病研究领域深耕,并获得了国家自然科学基金的支持,荣获市级人才项目、全国中青年呼吸学者精英等荣誉称号。与此同时,加强与同行的学术交流,形成一个临床与科研相辅相成的良性循环,以临床需求推动科研,再用科研成果反哺临床,这是我毕生奋斗的目标。

医路漫漫,初心如磐

白袍加身,使命在肩,呼吸之路,永不止步。未来,我愿以临床为土壤,以科研为清泉,以教学为薪火,在这条永无止境的医学之路上坚定前行。正如我们呼吸科同仁常说的:“生命不息,呼吸不止;呼吸不止,奋斗不息”,愿以萤火之光,守护每一份自由呼吸的权利。

医学博士,呼吸与危重症医学科医师

全国中青年呼吸精英,重庆市医学青年拔尖人才

主要研究方向:重大呼吸系统疾病的机制研究及临床转化

以第一作者在Circulation、Theranostics等国际权威期刊上发表SCI论文多篇

主持国自然青年项目1项,多次参研国家重大项目、全国多中心临床研究等

罗娅医生由中国医学论坛报呼吸与危重症编委会编委郭述良教授推荐

查看更多