查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2025年5月17日下午,“领航计划——精准医疗创新与人才培养项目”血液肿瘤病例展播最后一站于北京举行。本次活动由六组嘉宾带来极具代表性的血液肿瘤病例分享,涵盖多种肿瘤类型及复杂诊疗场景。同时,会议邀请领域内多位权威专家莅临现场,围绕血液肿瘤诊疗的难点、痛点问题展开点评与讨论。通过前沿学术观点的交流与多元诊疗思维的碰撞,共同为血液肿瘤诊疗的创新发展开辟新路径。

张磊 教授

侯明 教授

周泽平 教授

唐晓文 教授

张永清 教授

程韵枫 教授

本次活动由中国医学论坛报社主办,特邀中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)张磊教授、山东大学齐鲁医院侯明教授、昆明医科大学附属第二医院周泽平教授担任会议主席,苏州大学附属第一医院唐晓文教授、中国人民解放军总医院第八医学中心张永清教授、复旦大学附属中山医院程韵枫教授联袂主持。

刘娟 副总编

会议伊始,中国医学论坛报社副总编刘娟女士代表主办方致辞。她指出,领航计划项目自2021年启动以来,在十几个学科领域打造了一系列有影响力的学术品牌项目。本次精准医疗创新与人才培养子项目聚焦血液领域,正是基于血液肿瘤诊疗规范与创新在当下医学领域的重要地位。在本项目中,中国医学论坛报社将肩负起国家级医学媒体的责任,为推动精准医疗创新发展贡献力量。

张磊教授在开场致辞中强调,个体化治疗作为医学创新的重要方向,新的治疗方案往往始于对个例的突破性探索。以M3型白血病即急性早幼粒细胞白血病(APL)为例,从一例M3患者的偶然治愈,逐步发展为全球公认的“上海方案”,彰显了临床病例的深入探究对推动医学发展的重大价值。

侯明教授指出,当前医学发展环境为中青年医生的成长提供了良好环境,借助学术交流平台相互学习、协同进步,期待与会嘉宾都能充分展示自我,聆听他人学术观点,深入互动讨论,共同提升临床诊疗能力。

周泽平教授表示,中青年医生是医学发展的重要力量,相信以本次会议为纽带,能够充分激发大家的思维火花,营造浓厚的学术氛围,共同推动精准医疗技术创新与临床转化,为血液肿瘤患者带来更多生存希望与治疗选择。

王孜 教授

北京协和医院王孜教授分享了一例复杂的免疫性血小板减少症(ITP)病例。患者为中年男性,因“咽痛伴血常规异常”就诊,经初步检查诊断为ITP。经激素及静脉注射免疫球蛋白(IVIG)治疗后,血小板一度恢复正常,但减量后反复下降。随着病程进展,患者病情愈发复杂,不仅血小板减少持续,还逐渐出现全血细胞减少、腹痛、早发心梗等多系统症状,且对多种治疗手段反应不佳。面对如此复杂的病情,治疗团队对患者进行了全面细致的评估。扩大化检查发现患者存在全血细胞减少、阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)克隆阳性、免疫抗体多项阳性等异常。进一步的全外显子测序揭示了NFκB-1杂合突变。结合患者临床表现、家族史及基因检测结果,治疗团队最终确诊为NFκB-1杂合突变相关免疫缺陷症,并据此调整了治疗方案。在后续治疗中,患者虽出现了全血细胞减少和机会性感染,但经罗普司亭等药物支持治疗后,血细胞及血小板水平有所回升,病情逐渐趋于稳定。

朱铁楠 教授

石艳 教授

陈云飞 教授

北京协和医院朱铁楠教授、山东大学齐鲁医院石艳教授、中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)陈云飞教授对病例进行点评,三位专家一致认为该病例选择极具挑战性与教学价值。ITP作为排除性诊断,需严格审慎地排除其他潜在病因。在治疗过程中,应密切监测药物不良反应,并根据患者个体特征灵活调整抗血小板方案。此外,病例中非特异性炎症指标升高与骨髓造血活跃但全血细胞减少并存的情况,需与自身炎症性疾病、PHN等进行鉴别诊断,这进一步凸显多学科协作在复杂血液病诊疗中的重要性。

郭燕 教授

山东第一医科大学第一附属医院郭燕教授分享了一例单倍体异基因造血干细胞移植(Haplo-HSCT)术后血小板减少的病例。患者为青年男性,在allo-HSCT术后出现血小板持续不植入的情况,尽管治疗团队采取多种常规治疗策略,血小板计数仍波动于极低水平,对患者预后造成严重威胁。在此紧急情况下,治疗团队果断决定采用罗普司亭进行注射治疗,依据患者体重精准调整用药剂量,并全程密切监测血小板计数及不良反应。经规范治疗,患者血小板计数逐步回升,后续多次复查均保持稳定。同时,患者未出现明显的出血事件或血栓性并发症,移植相关并发症如急性及慢性移植物抗宿主病(GVHD)的发生率也处于预期可控范围。目前,患者已实现无病生存超过20个月。

毕可红 教授

李渊 教授

李静怡 教授

山东第一医科大学第一附属医院毕可红教授、北京大学第一医院李渊教授、天津市第一中心医院李静怡教授对病例进行点评,三位教授一致认为该病例资料完整、展示全面,是移植领域常见且具有挑战性的典型案例。随后,专家们围绕移植后血小板植入不良的最佳治疗时机与策略、铁过载与植入不良之间的潜在关系等问题展开热烈讨论,为该领域临床实践提供新的思路。

张国扬 教授

中山大学孙逸仙纪念医院张国扬教授分享了一例ITP病例。患者为老年男性,病程长达40余年,虽历经多种传统治疗手段,但血小板水平始终处于低下状态,生活质量极差。此外,患者还伴有糖尿病、腔隙性脑梗死等多种基础疾病,且曾发生蛛网膜下腔出血,出血风险极高。此前,患者在外院接受了糖皮质激素、丙种球蛋白、重组血小板生成素(rhTPO)、利妥昔单抗及脾切除等多种治疗,但效果均不理想。治疗团队全面评估患者病情,排除其他可能导致血小板减少的继发性因素后,最终确诊为慢性难治性ITP。考虑到患者高龄、出血风险高及生活质量低下等实际情况,治疗团队决定尝试转换升板方案,换用长效血小板生成素受体激动剂(TPO-RA)罗普司亭。罗普司亭具有半衰期长、作用机制全面、起效迅速等优势,多项临床试验及真实世界数据均表明,其在治疗ITP方面疗效显著,早期应答率高,长期疗效稳定。经治疗,患者血小板计数显著上升,出血风险得到有效控制,生活质量得到明显改善。目前,患者已无需反复住院,回归了正常生活。

刘红云 教授

张青兰 教授

陈侃侃 教授

中山大学孙逸仙纪念医院刘红云教授、河南省肿瘤医院张青兰教授、淮安市第一人民医院陈侃侃教授对该病例进行点评,三位专家高度认可病例的典型性及治疗策略的创新性,并从临床实际出发,深入剖析了ITP治疗过程中面临的挑战与突破。随后,专家们围绕患者教育在ITP中的重要性、罗普司亭等新型药物的应用前景以及药物减量策略等热点问题展开讨论,为ITP的诊疗提供新的视角。

史玉叶教授

淮安市第一人民医院史玉叶教授分享了两例难治性肿瘤治疗所致血小板减少症(CTIT)的病例。第一例患者为老年男性,确诊为弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL,non-GCB型,ⅢS期A组),经R-CDOP方案6周期、利妥昔单抗2周期后疗效评估为完全代谢缓解(CMR)。然而,10个月后患者疾病复发并接受多线治疗,出现全血细胞减少,血小板计数低至2×109/L,诊断为CTIT,应用罗普司亭治疗两周,因原发病进展死亡。第二例患者为中老年男性,因体检发现白细胞增高而入院,确诊为慢性髓细胞白血病(CML)(CP期)。治疗团队根据专家共识,选用二代酪氨酸激酶抑制剂(TKI)进行治疗,但患者治疗后反复出现血小板极度降低,最低仅9×109/L,当地医院治疗效果不佳。入院后改为口服泼尼松,并每周一次给予罗普司亭治疗。经五周足量足疗程治疗,患者血小板稳步增高,最高达147×109/L,成功过渡到了原发病治疗。

李德鹏 教授

李杰 教授

何静 教授

徐州医科大学附属医院李德鹏教授、河北省人民医院李杰教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院何静教授对病例进行点评,三位专家肯定了病例的精彩程度与临床借鉴价值,剖析了CTIT诊疗中的难点与挑战,指出在靶向治疗时代,传统化疗并发症管理模式存在局限性,同时结合基层医疗现状强调新型药物应用价值,为临床实践提供实用性指导建议。

王诗轩教授

南昌大学第一附属医院王诗轩教授分享了一例难治性ITP病例。患者为中老年男性,因长期乏力及多次血小板计数极低就诊,病史长达七年,期间多次复发,对激素、rhTPO、免疫球蛋白及利妥昔单抗等多种治疗反应均不佳。入院时,患者全身皮肤多发瘀点瘀斑,出血评分高达6分,诊断为慢性难治性ITP(重症)。治疗团队针对患者病情,创新性地采用罗普司亭联合达那唑的治疗方案。罗普司亭作为第二代长效TPO-RA,能有效促进血小板生成;达那唑则通过调节免疫系统,减少血小板破坏,二者协同作用,迅速提升了患者血小板计数,有效控制出血症状。经治疗,患者血小板计数稳定上升,出血症状显著改善,生活质量明显提高。

王婕妤 教授

麦文渊 教授

南昌大学第一附属医院王婕妤教授、浙江大学附属第一医院麦文渊教授对该病例进行点评,二位专家一致认为该病例阐述完整,诊疗过程清晰规范,对慢性难治性ITP的临床实践具有重要参考价值。随后,专家们围绕抗体阳性患者的动态随访及潜在结缔组织病风险的关注等内容发表观点,强调病例中有许多值得学习的亮点。

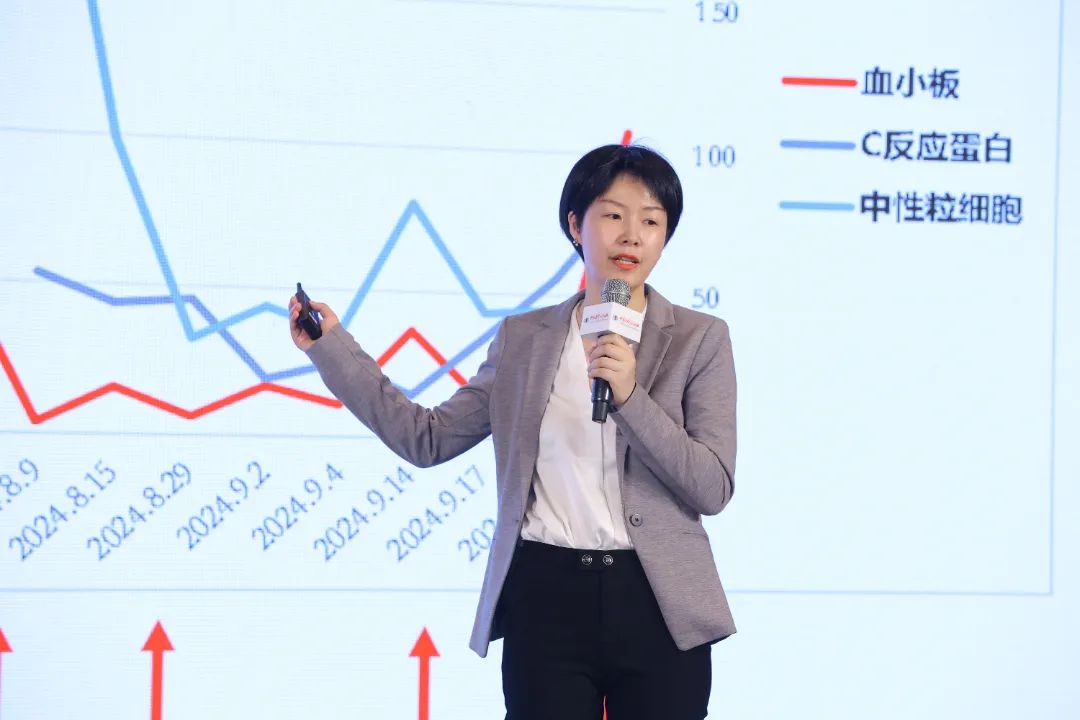

丁冰洁教授

河南省肿瘤医院丁冰洁教授分享了一例CTIT病例。患者为中老年女性,确诊乳腺癌4年伴血小板减少症5个月,因病情恶化入院。化疗后,患者血小板计数降至8×109/L,诊断为CTIT 4级,并伴有卵巢癌多发转移及肝功能损伤。治疗团队决定采用罗普司亭联合地西他滨的创新方案治疗,经过数周治疗,患者血小板水平显著回升,为后续肿瘤治疗创造条件。在血小板水平稳定后,治疗团队与妇瘤科紧密合作,为患者制定免疫治疗方案,经治疗患者CA125水平显著下降,腹水转为清亮,并成功拔除腹腔引流管,取得了阶段性胜利。

周虎 教授

徐玉秀 教授

河南省肿瘤医院周虎教授、河南中医药大学第一附属医院徐玉秀教授对该病例进行点评,二位专家一致认为该病充分展现了临床诊疗的严谨性与创新性。随后专家们围绕血小板减少的多因素协同作用、升血小板药物组合及TPO-RA药物的治疗时机等临床实际问题展开深入探讨。

周泽平教授在会议总结时强调,本次会议彰显了我国血液领域专家团队精准诊断与高效治疗的能力,从复杂病例的鉴别诊断、基于分子分型的个体化治疗策略制定,到依托二代测序等技术的生物标志物动态监测,各环节紧扣前沿热点与临床痛点深入探究,为突破传统治疗瓶颈提供了创新思路。展望未来,我们应继续深化精准检测与临床决策协同创新,加速新型免疫治疗、靶向联合疗法等成果的临床转化,强化青年医生临床与科研能力的双重培养,为全面提升我国血液肿瘤诊疗的同质化与精准化水平贡献力量。

专家合影

中国医学论坛报 侯良宇 整理

查看更多