查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

↑↑↑

点我一键到达清单列表

对于拔管后可能会发生或已经发生呼吸衰竭的重症患者,无论呼吸衰竭是在拔管后早期发生(拔管后几分钟至12小时内),还是延迟发生(拔管后超过12小时),都需要及时给予合适的呼吸支持方式避免再插管。

呼吸支持方式的选择取决于几个重要因素:重症患者呼吸衰竭类型,是否伴有高危因素,拔管时机。

重症患者呼吸衰竭类型

呼吸衰竭指的是各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,以致不能进行有效的气体交换,导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留,从而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。

在海平面大气压下,于静息条件下呼吸室内空气,并排除心内解剖分流和原发于心排血量降低等情况后,动脉血氧分压(PaO2)低于60 mmHg,或伴有二氧化碳分压(PaCO2)高于50 mmHg,即为呼吸衰竭。

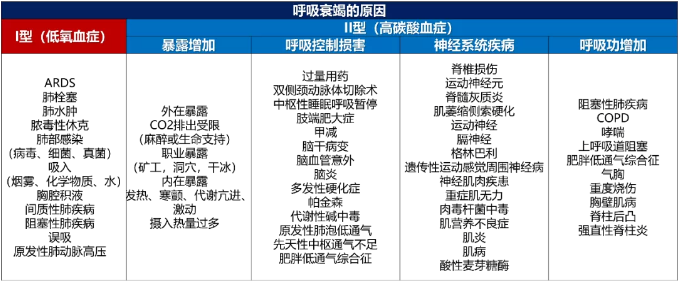

根据伴或不伴PaCO2升高将呼吸衰竭区分为I型呼吸衰竭(低氧型)和II型呼吸衰竭(高碳酸血症型)。

图1 呼吸衰竭常见原因

从各项研究和指南中我们不难发现,对于I型呼吸衰竭的患者,整体上更倾向于早期应用HFNC,而II型呼吸衰竭则倾向于应用NIV。

重症患者是否合并高危因素

非高危患者拔管后再插管风险较低(80%~85%不需要再插管),高危患者再插管比例较高。对于这些高危患者,可以通过积极的监测、呼吸支持、药物治疗和气道廓清来避免再插管。

拔管前可确定的再插管危险因素包括:咳嗽弱(PEF≤60 L/min)、吸痰频繁(如每1~2/h,痰量>2.5ml/h)、GCS评分<8、拔管前24小时内处于体液正平衡、首次插管是因为肺炎、≥65岁、重度慢性心脏病或呼吸系统疾病患者、气囊漏气减少或无漏气、神志改变(如谵妄)。

非高危患者非选择性患者倾向应用HFNC,高危患者倾向于应用NIV,但HFNC疗效不劣于NIV。

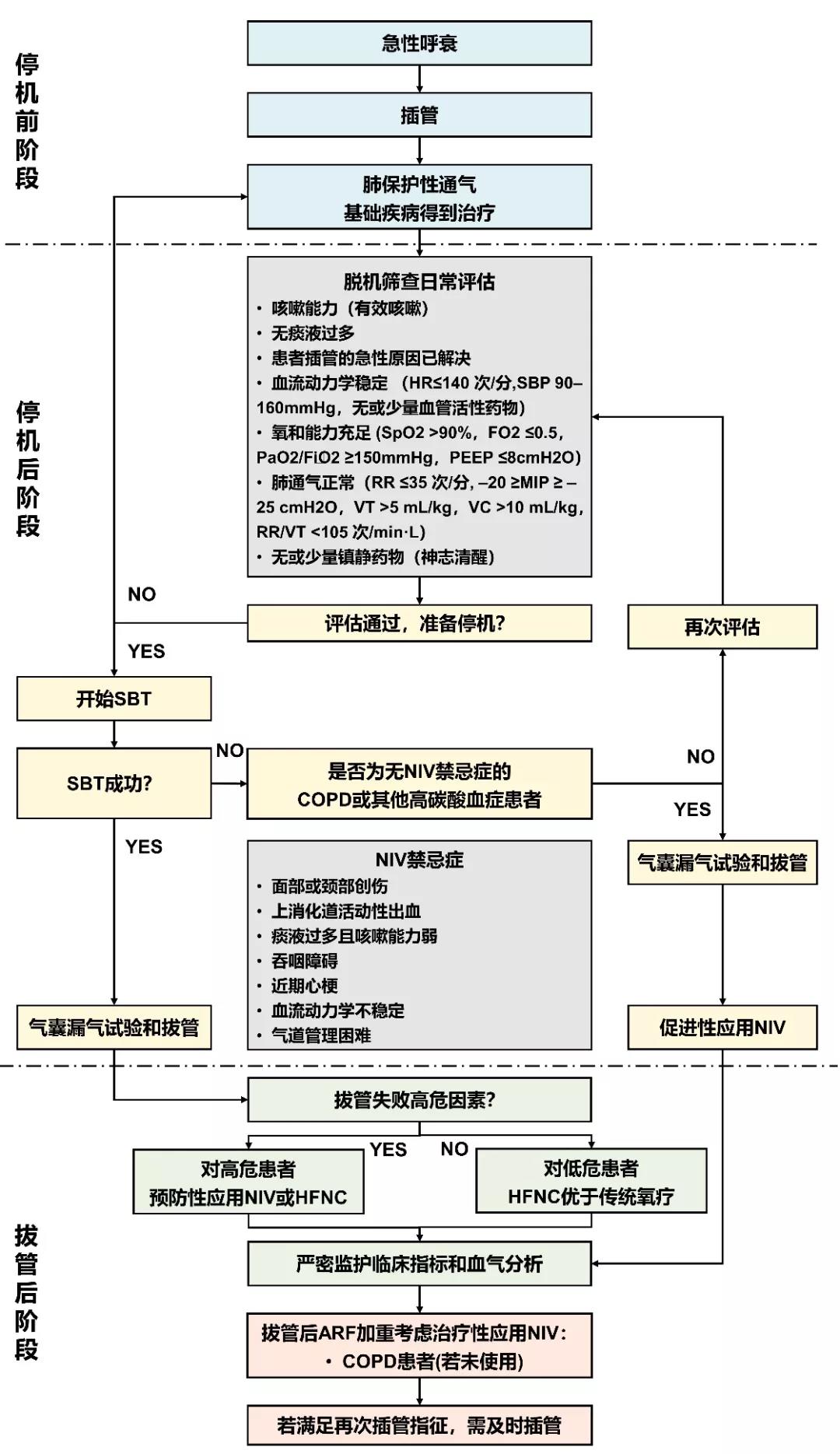

拔管时机

3-1:SBT失败患者早拔管序贯呼吸支持,促进性策略

NIV推荐在COPD或其他高碳酸血症ARF患者中应用(多项RCT)。对低氧血症ARF患者目前没有推荐,高选择的患者可尝试(2项RCT)。HFNC没足够数据支持。

图2:重症患者拔管后预防性或治疗性呼吸支持相关研究总结

3-2:SBT成功患者拔管后直接给予呼吸支持,预防性策略

NIV不推荐用于非选择性、非高危重症患者(3项RCT);HFNC推荐应用于非选择性、非高危重症患者(4项RCT);NIV推荐应用于高危的重症患者(多个RCT);HFNC应用于高危重症患者,效果不劣于NIV(3项RCT)。

3-3:拔管后出现呼吸衰竭给予呼吸支持,治疗性策略

NIV目前不推荐作为重症患者拔管后出现ARF治疗性,有延迟插管风险(2项RCT);HFNC应用于重症患者拔管后ARF,目前缺乏RCT数据。

总结

最后,除了上面介绍的呼吸衰竭原因、是否合并高危因素、拔管时机以外,在临床上,我们需要对患者进行个体化的评估,来选择更适合患者的支持方式。

附重症患者拔管后呼吸支持流程图

来源 知呼小报 作者 复旦中山RT团队

查看更多