查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

↑↑↑点击图片,签到可以领福利哦~

南京大学医学院附属鼓楼医院消化科

郭慧敏

不同于欧美国家,亚洲的巴雷特食管癌发病率极低,但随着反流性食管炎发病率的升高,亚洲,尤其中国巴雷特食管癌的发病率不断增加。本篇利用简短的篇幅讲述了巴雷特食管的分类,以及巴雷特食管癌内镜下诊断,希望给大家临床工作提供一些参考。

按照《食管癌处理规约》,巴雷特黏膜是指从胃连续延伸到食管的柱状上皮黏膜,不论其有无肠上皮化生。其中,如果环周长度在3cm以上,将其称为长节段巴雷特食管(LSBE);如果巴雷特黏膜的一部分长度不足3cm或者非环周性,则称其为短节段巴雷特食管(SSBE)。但是,在美国、德国和欧美其他国家,判断巴雷特黏膜时要求从胃延伸到食管的柱状上皮黏膜需要有肠上皮化生。因为在欧美各国认为巴雷特食管癌只会从肠型上皮发展而来。

在巴雷特黏膜上发生的肿瘤即为巴雷特食管癌。根据《食管癌处理规约》,巴雷特食管癌以胃腺癌为标准,在组织学上亚分类分为高、中、低分化型。

在SSBE背景下发现巴雷特食管腺癌,需要特别注意右前方区域,多为隆起型病变。白光下病变发红的情况较多见,利用NBI非放大观察图像中发现茶褐色区域就可以识别出来。另外,在巴雷特食管口侧也常常能发现食管腺癌。

在LSBE背景下发现浅表型巴雷特食管腺癌有时比较困难,其多位于1-5点方向,在肉眼分型中凹陷型和隆起型几乎一样多。白光内镜下可能仅表现为淡淡的发红,据统计有25%左右的病变没有色调变化,所以在LSBE中发现早期病变比较困难。

在日本,由于对巴雷特食管的诊断肠上皮化生不是必备条件,所以癌的发现一般是采用白光内镜、NBI等内镜检查,对异常部分进行靶向活检。而在欧美,确定是否存在肠上皮化生很重要,所以凸显了亚甲蓝染色、结晶紫染色、pit pattern观察、NBI等作为观察巴雷特食管的异型增生和肠上皮化生的重要性。

亚甲蓝在发现巴雷特食管中高级别异型增生和肠上皮化生时发挥了作用,所以最早Cant等提出将其作为染色剂。亚甲蓝染色利用了它可以被肠上皮吸收的特性,可以将肠化上皮显示出来。但是,越来越多的研究发现,在肠上皮化生和异型增生的检出中,亚甲蓝染色并未比随机活检更有优势,且有报道指出亚甲蓝有导致DNA损伤的副作用,所以现在已不用。

研究显示,通过对使用结晶紫后出现圆形、卵圆形、闭合形、脊状/绒毛状等小凹构造进行比较,在开放型中异型增生的检出率较高。

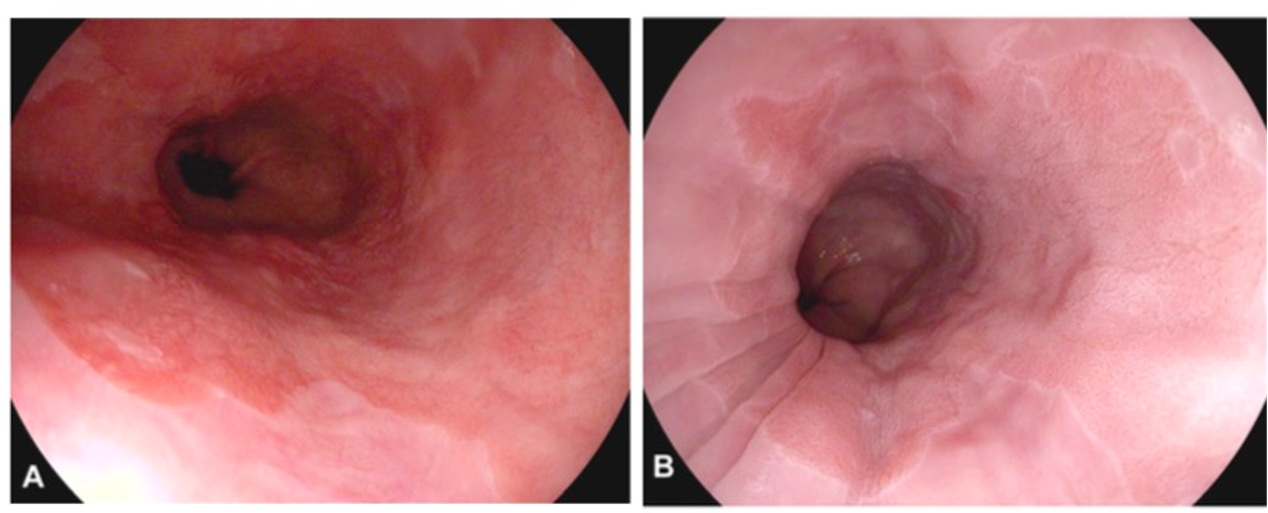

醋酸喷洒法的原理:由于醋酸pH较低,可以促进黏膜细胞内的角蛋白聚合重叠,进而使黏膜表面白色化(图1)。在柱状上皮表面喷洒1.5%的醋酸,数秒后黏膜表面就出现白色化,表面构造变得鲜明,即使常规观察表面构造不清晰的病变,喷洒醋酸后表面构造也变得立体,合并使用NBI,还能突出显示微细黏膜的构造,使放大观察变得更容易。这个过程是可逆的,黏膜表面白色化状态持续数分钟,之后黏膜可以恢复到原来的颜色。在癌的部位,洗脱速度要比正常黏膜快。学者Pohl等喷洒醋酸后对高级别异型增生进行随机活检,诊断癌的敏感度高达96.7%,特异度66.5%。

图1 巴雷特食管喷洒醋酸前后变化。A SSBE白光内镜下所见;B SSBE喷洒1.5%醋酸后巴雷特黏膜及食管黏膜呈现白色化

NBI作为一种耳熟能详的光学染色技术,在消化道早期肿瘤诊断中的作用不容置疑。也有很多报道采用NBI对伴有异型增生的巴雷特食管临床检测进行前瞻性研究。Sharma等通过对123例患者的随机交叉研究,发现高分辨率白光内镜和NBI对异型增生的检出率分别为30%和21%(P=0.01),NBI+靶向活检与西雅图协议比较,可以用较少的活检数来发现肠上皮化生。对8项研究进行的荟萃分析,在446例患者的2194处病变,NBI方法观察在高级别异型增生的发现中表现出很高的诊断精度,敏感度96%,特异度94%,在特异性肠上皮化生的诊断中敏感度和特异度分别为95%、65%。

巴雷特食管癌和胃癌一样,常有0-Ⅱb型病变的情况,所以在常规内镜检查中,侧方范围诊断有时比较困难。小山恒男教授以接受ESD治疗的巴雷特食管癌患者为研究对象,在切除标本的实体显微镜图像上,测出癌的范围,通过和内镜图像对比分析内镜观察的侧方发展范围。结果显示,常规内镜观察伴有0-Ⅱb病变的诊断正确率只有25%,而通过放大内镜观察,诊断正确率则达到了94%。由此说明,和胃癌相似,通过放大观察来观察黏膜表面的腺体构造和血管构造,有助于病变的范围诊断。与此同时,小山恒男教授发现,巴雷特食管癌中大约有25%的患者存在同时性多发癌,需要引起重视。

在白光内镜进行范围诊断时,色调的变化尤为重要,94%的巴雷特腺癌呈发红色调。在0-Ⅰ、0-Ⅱa、0-Ⅱc型癌中,有半数病例或伴有0-Ⅱb型病变,所以需要引起重视。

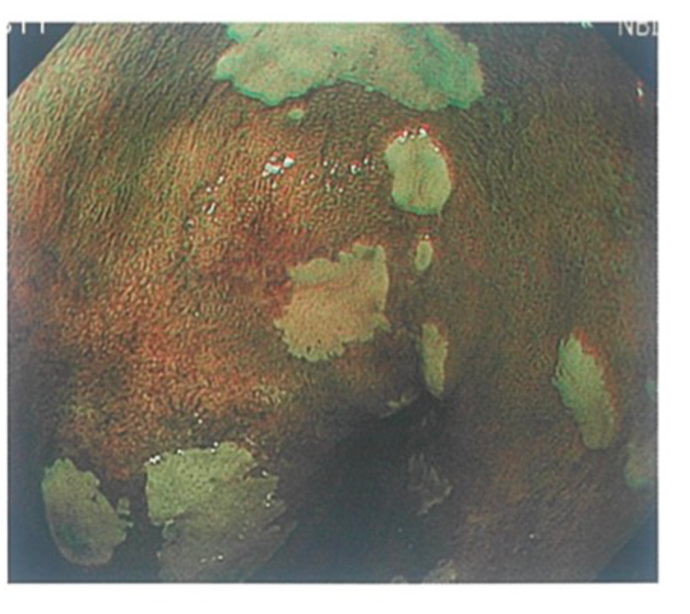

白光内镜下,巴雷特食管癌以发红色调为主,在NBI下多表现为棕褐色(图2)。虽然出现像鳞状上皮癌那样边界明显的棕褐色区域的情况十分少见,但在范围诊断方面话还是有一定作用的。

图2 NBI观察SSBE背景黏膜下,局部呈棕褐色改变,考虑为巴雷特食管癌

利用NBI联合放大内镜诊断巴雷特腺癌和诊断早期胃癌一样,都是通过观察病变表面的微结构和微血管变化。腺癌中常有一些不同组织类型混在一起的情况,如果从病变中央部分向外进行观察,可能会观察到异型较强和较弱部分的边界,在范围诊断时会造成误判。所以,首先应该用弱放大观察了解背景黏膜的构造,再从病变外部向病变部分移动进行观察,寻找病变和背景黏膜真正的边界。

表面微结构观察要点包括:绒毛状构造的密度、大小不等以及不规整程度等,白区宽度是否均一;当表面构造不清楚时,可以通过高倍率放大来观察血管构造。微血管的观察主要包括:血管的粗细是否一致、走向是否规则、有无分支等,此外,是否形成网格状结构也十分重要,有网格状结构形成,考虑为高分化腺癌。

不同于胃食管连接处早期胃癌的生物学行为,据报告,在巴雷特食管表浅癌当中,鳞状上皮下方进展的发生率为36%-40%,如果仅限于与SCJ相连部分的病变,则高达43%-90%。所以巴雷特食管癌鳞状上皮下方进展的内镜诊断也至关重要。

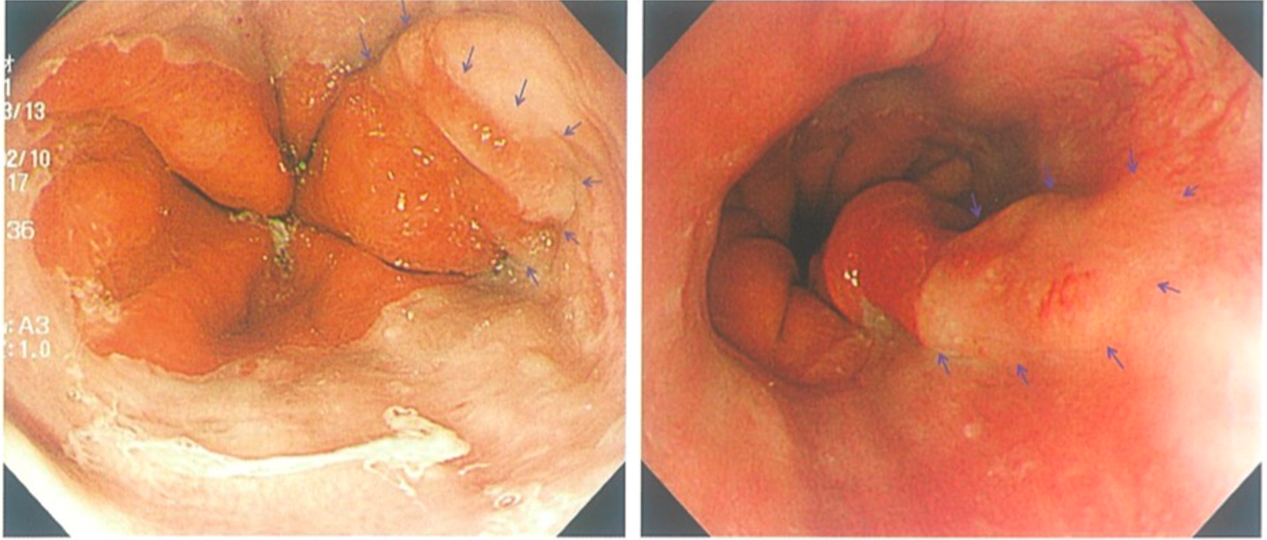

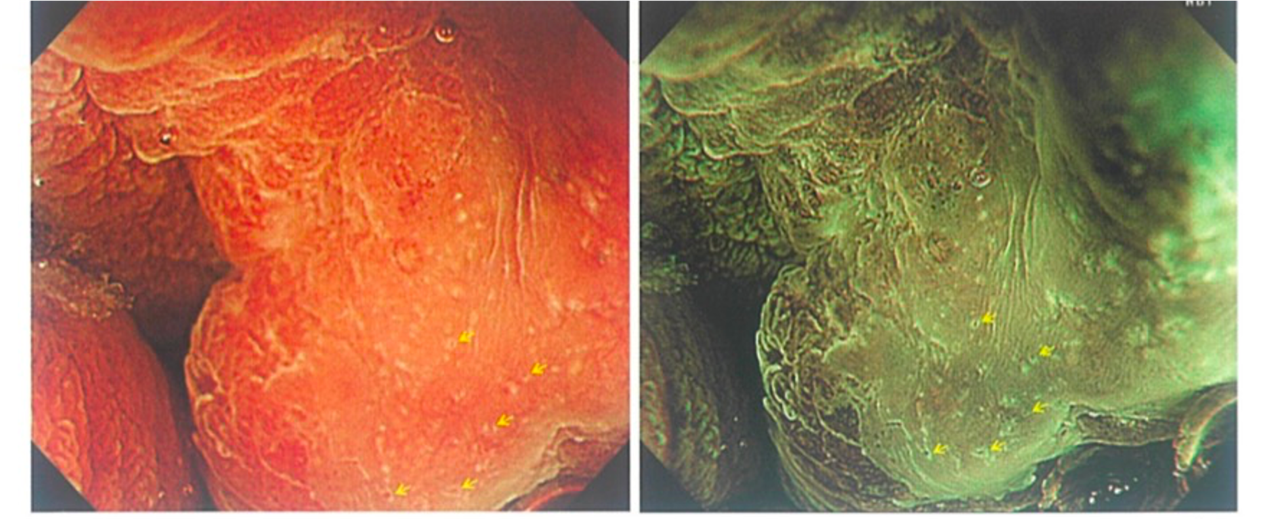

巴雷特食管癌的鳞状上皮下方进展部分,在白光内镜下呈淡淡发红改变或者呈黏膜下肿瘤样的扁平隆起(图3)。一般情况下如果表面覆盖的鳞状上皮很薄,此时如果食管胃结合部充分伸展,被覆的鳞状上皮被拉伸变薄,就可以透过鳞状上皮观察到其下方癌腺管的色调;相反,如果表面覆盖的鳞状上皮很厚,色调改变则不易被观察到。

图3 巴雷特食管癌的鳞状上皮下方进展部分,在白光内镜下呈淡淡发红(左图)或者呈黏膜下肿瘤样的扁平隆起(右图)

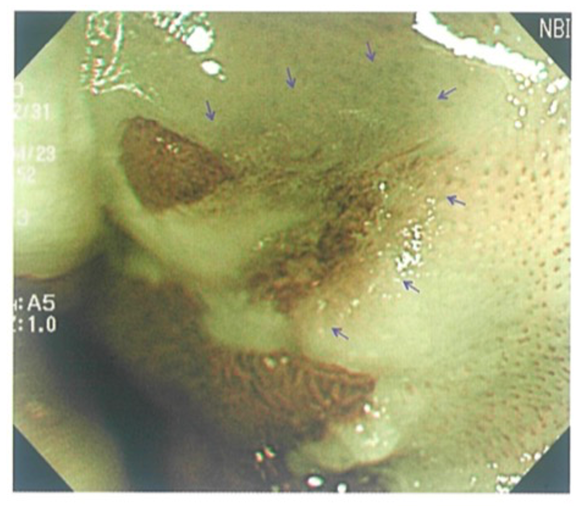

白光观察鳞状上皮下方进展淡淡发红的部分在NBI下观察,呈淡茶色改变。另外,薄薄的鳞状上皮下方也可以透见巴雷特食管癌的异常血管(图4)。

图4 巴雷特食管癌鳞状上皮下方进展时,NBI联合放大内镜观察见局部呈茶色改变,并可见扩张血管

如前所述,柱状上皮表面喷洒醋酸后会出现白色改变。此时,利用NBI放大内镜观察可以发现白色改变为边缘变白的小孔,即鳞状上皮下方的构造,即小白征(small white signs,SWS)(图5)。这些小孔在组织图像上对应的结构为进展至鳞状上皮下方的巴雷特食管癌在表面裸露出来的开口。但是,鳞状上皮下方也存在非肿瘤性的食管固有腺和贲门腺,醋酸喷洒后也可以形成黏膜排泄口,所以需要对SWS的成因进行鉴别。和非肿瘤性食管固有腺相比,癌有区域性,癌腺管大多较小且密集成簇。因此,在大多数巴雷特食管癌鳞状上皮下方进展的部分,可以观察到区域性密集的SWS。

图5 巴雷特食管鳞状上皮下方进展醋酸喷洒后改变。图中黄色箭头所指即为小白征(SWS)

欢迎在评论区留下您学习本文的心得。本次活动期间,积极参与互动的老师,将有机会获得惊喜礼物哦~

上期习题参考答案

问题1. 胃早癌内镜诊断中常用的色素染料有哪些?它们判断胃早癌的基本原理分别是什么?

参考解析:

①靛胭脂:利用染色剂沉积在黏膜皱襞的沟纹之间,显示出黏膜的细微凹凸变化及其立体结构,能够在早期发现不明显的肿瘤等病变。

②醋酸:醋酸能够使上皮细胞蛋白质结构发生可逆性改变,表现为一过性的白化状态。肿瘤细胞的胞浆含量低,同时因为存在黏液层破坏,醋酸逐渐渗透到达间质毛细血管,引起微血管充血,从而在非肿瘤和肿瘤黏膜醋酸白化效应间产生差异。

③AIM染色:醋酸染色一过性白化更有助于增强靛胭脂的对比度,有利于发现微小凹陷或隆起病变,可以清晰地显示病灶轮廓。

Day9 预告

杨天教授:早期贲门癌的内镜诊断和治疗

敬请期待!

查看更多