查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

猝死心电图如期而至!

3种易漏诊“猝死”心电图,千万小心!

猝死带给人的恐惧,除了死亡本身外,还在于突然性和不可预测性。

犹如死神来了(图1),我们不知道在何时,以何种方式结束自己的生命,来不及对重要的事情做个交代,来不及和珍爱的人做个道别。

这是我们接受不了的,也是猝死的真正可怕之处。

图1:猝死,比死亡带给人更大的恐惧。

花样索命,措手不及

1

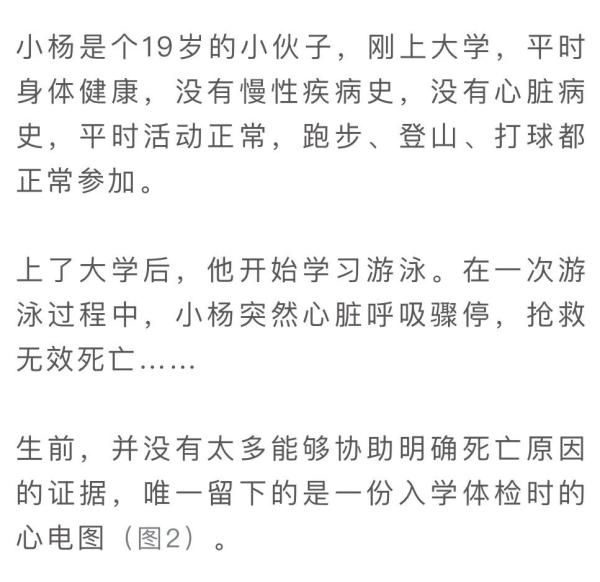

图2:小杨猝死后留下的体检心电图,P波、PR间期及QRS波均未见明显异常,但QT间期延长。

2

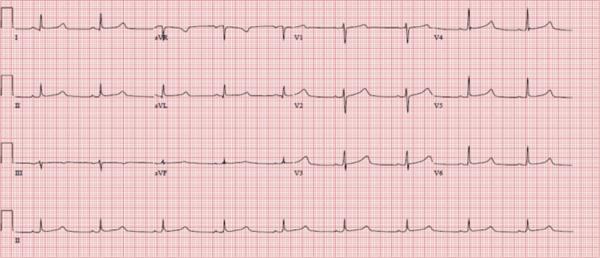

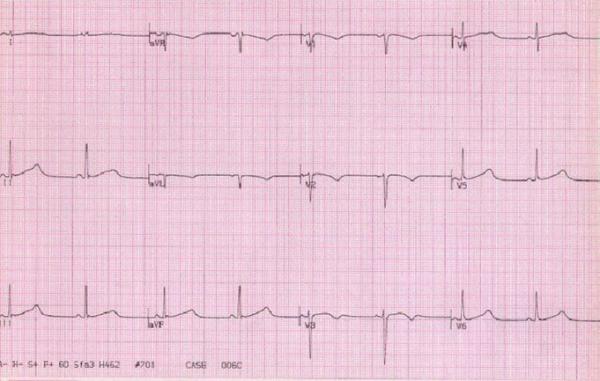

图3:小王的心电图可见T波倒置和QT间期延长。

3

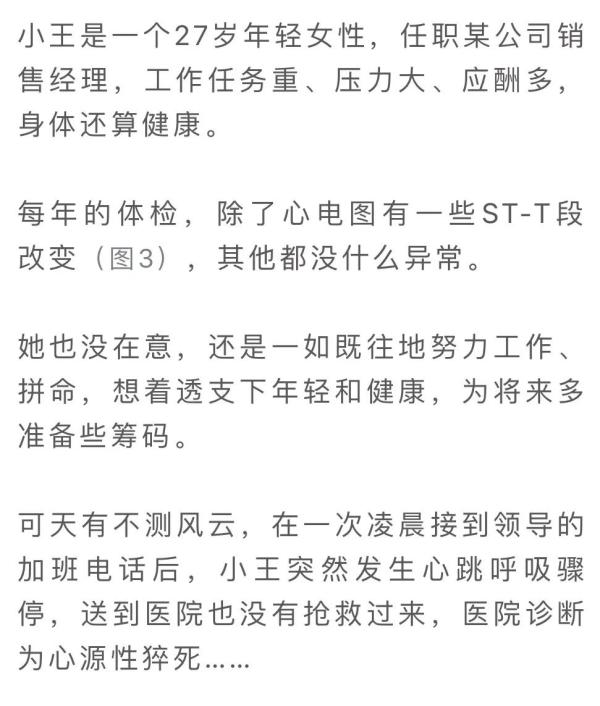

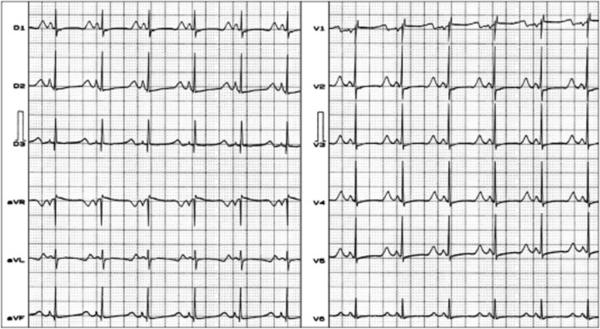

图4:小李心电图也表现为QT间期延长,但T波本身不宽,而是ST段延长了。

死神到来,并非偶然

图5:尖端扭转型室速能够自行终止,也可能蜕变为室颤。

年轻人,和死神抗争到底

在生死面前,没有人会不努力,再难,也要和死神抗争。对于长QT综合征的患者更是如此,因这些患者多数年轻,未来有着无数的梦想和可能。

首先起始的治疗叫做去除诱因,比如长QT综合征1型的患者,应避免剧烈运动,尤其游泳;长QT综合征2型的患者,避免突然的铃声刺激;长QT综合征3型的患者,注意夜间睡眠中的猝死等。

而后对于多数的长QT综合征患者,需要开始β-受体阻断剂的治疗,以非选择性的β受体阻断剂效果为佳,如普萘洛尔、纳多洛尔等。

β受体阻断剂可显著减少长QT综合征患者发生室速、室颤的风险。在应用了充分的β受体阻断剂后还是反复发生晕厥,或者室速时,需要植入ICD,进行猝死的预防。部分患者也可考虑交感神经节切除术。

看似结构正常的心脏,也可能因遗传性心律失常导致猝死。

多一些认识,早一点识别,就能让这些年轻的患者,多一些走向未来的可能,破坏死神的阴谋,还他们以寿终正寝、自然死亡的幸福!

参考文献

[1]Liu JF, Jons C, Moss AJ et al. Risk factors for recurrent syncope and subsequent fatal or near-fatal events in children and adolescents with long-QT syndrome. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 941–50.

[2]MacCormick JM, McAlister H, Crawford J et al. Misdiagnosis of long-QT syndrome as epilepsy at first presentation. Ann Emerg Med 2009; 54: 26–32.

[3]Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB et al. Prevalence and triggers of syncope in medical students. Am J Cardiol 2003; 91: 1006–8, A8.

[4]da Silva RM. Syncope: epidemiology, etiology, and prognosis. Front Physiol 2014; 5: 471.

[5]Ishibashi K, Aiba T, Kamiya C et al. Arrhythmia risk and beta- blocker therapy in pregnant women with long QT syndrome. Heart 2017; 103: 1374–9.

[6]Seth R, Moss AJ, McNitt S et al. Long QT syndrome and pregnancy. J Am Coll Cardiol 2007; 49: 1092–8.

[7]Tan HL, Hofman N, van Langen IM et al. Sudden unexplained death: heritability and diagnostic yield of cardiological and genetic examination in surviving relatives. Circulation 2005; 112: 207–13.

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

来源: 扬子名医团

查看更多