查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2021年4月15-18日,由中国医师协会主办,北京协和医院呼吸与危重症医学科协办的第十六届北京协和呼吸病学峰会于北京召开,邀请国内外知名专家及学者莅临并进行专题报告。4月17日,中华医学会呼吸病学分会主任委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院瞿介明教授对近期发布的《中国支气管扩张症专家共识》(以下简称《共识》)进行了要点解读。

瞿介明教授指出,中国第1版《成人支气管扩张症诊治专家共识》是2012年发布的,这期间有关于支气管扩张症(以下简称“支扩”)的研究已经白热化,传统诊疗决策已经不能满足现状;目前已成立国际性支扩研究联盟,开展多中心的支扩研究;2017年欧洲呼吸学会(ERS)也发布了成人支扩管理指南,基于以上原因,更新我国《成人支气管扩张症诊疗专家共识》势在必行。

新版《共识》支扩定义:由各种病因引起的反复发生的化脓性感染,导致中小支气管反复损伤和(或)阻塞,致使支气管壁结构破坏,引起支气管异常和持久性扩张,临床表现为慢性咳嗽、大量咳痰和(或)间断咯血、伴或不伴气促和呼吸衰竭等轻重不等的症状

新版共识更加强调“中小支气管”的定位,而不是旧版的“支气管树”。

旧版支扩《共识》认为发病机制主要是由“感染/阻塞、炎症及结构破坏,气道重塑”恶性循环所导致,实际临床中削弱某一环节(例如使用抗菌药物)并没有阻断支扩进一步发展。因此,描述为“涡旋”理论似乎更加合理。

支扩的病因除了既往已知的麻疹、肺结核,以及现在的新型感染,目前仍有大部分支扩患者(约50%-70%)为特发性,无法明确原因。

目前支扩主要的已知病因包括:既往下呼吸道感染;免疫功能缺陷;遗传因素;气道阻塞和反复误吸;其他肺部疾病;其他系统疾病。

诊断流程为包括高危人群筛查、临床确诊、病因学诊断及疾病严重度评估。

《共识》明确指出筛查高危人群意义重大,应当早发现、早诊断、早治疗:

(1)长期(超过8周)的呼吸道症状:咳嗽咳痰(黏液脓性或脓性痰)或反复咯血为唯一症状。

(2)其他肺部疾病控制不佳,且既往PA阳性者:慢性阻塞性肺疾病(COPD)频繁加重(≥2次/年);重症哮喘或哮喘控制不佳。

(3)慢性鼻窦炎、RA或其他结缔组织病患者出现慢性呼吸道症状者。

(4)既往人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、器官移植后、长期使用免疫抑制剂者,出现慢性呼吸道症状者。

影像学表现:

(1)直接征象:支气管内径/伴行肺动脉直径>1;从中心到外周,支气管未逐渐变细;距外周胸膜1 cm或接近纵隔胸膜范围内可见支气管影。

(2)间接征象:支气管壁增厚;黏液嵌塞;呼气相CT发现“马赛克”征或“气体陷闭”。

临床症状包括慢性咳嗽、反复咯血及黏液脓性痰等。

根据国内支扩常见病因,所有支扩患者均需进行:

(1)详细记录患者的病史和合并症,尤其是幼年下呼吸道感染病史包括结核感染;

(2)全血细胞计数、血清总免疫球蛋白E(lgE)、曲霉特异性lgE、曲霉皮肤点刺试验、血清免疫球蛋白IgG、IgA、IgM水平:可用于鉴别免疫缺陷、过敏性支气管肺曲霉病(ABPA)、结缔组织病等潜在病因;

(3)痰培养及肺功能:完善支扩微生物谱,可指导急性加重期和慢性感染期抗菌药物的使用,也有助于明确潜在病因。

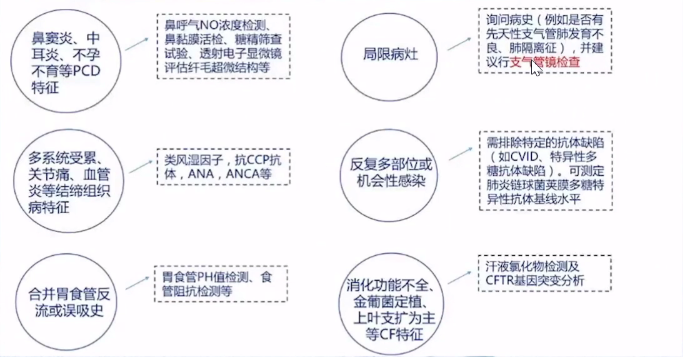

当支扩患者存在其他系统症状时,需进一步行特殊检查明确病因:

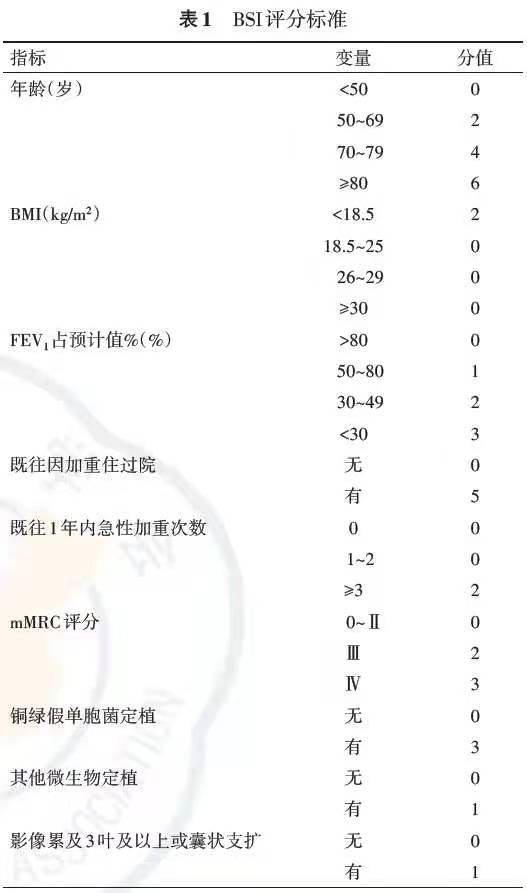

(1)BSI评分总得分0~4分为轻度,5~8分为中度,≥9分为重度。BSI评分主要用于预测支扩患者未来病情恶化、住院、健康状况和死亡情况。具体评分标准如表1所示。

(2)E-FACED评分总得分0~3分为轻度,4~6分为中度,7~9分为重度。E-FACED评分主要用于预测支扩患者未来急性加重次数和住院风险。

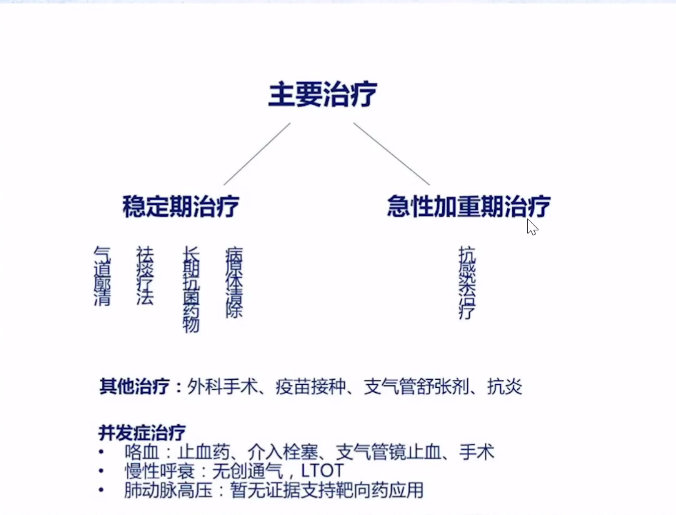

(1)气道廓清:对于稳定期支扩患者,气道廓清是一种简单、便捷、无创的首选治疗方式,对于痰多和排痰困难者,推荐体位引流、拍背。

(2)祛痰疗法:对于排痰困难或体位引流效果不佳者,可长期(≥3个月)使用一种祛痰药物,同时伴有重度气流受限者,祛痰治疗前使用支气管舒张剂,祛痰效果更佳。

(3)长期抗菌治疗:旧版共识抗菌仅在急性发作时使用,新版《共识》强调稳定期支扩患者长期抗菌药物治疗是目前预防下次急性加重、改善患者症状的重要方法。

(4)病原体清除治疗:支扩常见有铜绿假单胞菌(PA)定植,有效清除铜绿定植可以降低急性加重风险和全因死亡率。

新版《共识》更新了支扩急性加重的定义:患者出现以下6种症状中的3种及以上症状的改变,包括咳嗽频繁、痰量增加或性质改变、浓痰增多伴或不伴喘息、呼吸困难、咯血、和(或)全身不适,并持续48小时或以上,而且临床医生认为有必要针对病情而改变当前的治疗方案。

(1)对于出现支扩急性加重患者,《共识》推荐经验性抗菌药物治疗。既往无痰培养结果:选择有抗PA活性的药物;既往有痰培养结果:参考既往痰培养结果选择微生物敏感的药物。

(2)根据疗效和药敏结果调整药物。

(3)建议疗程为14天。

(4)重视其他病原体感染,如病毒、真菌等。

肺叶切除术主要适用于病灶集中者:

(1)病变相对集中,而综合规范的药物及非药物治疗长达1年仍难以控制症状者。

(2)严重或频繁的急性加重,影响生活质量和工作者。

(3)复发性难治性咯血,大咯血危及生命或经药物、介入治疗无效者。

(4)肿瘤远端阻塞所致的支扩。

(5)局限性病灶,受损的肺叶段可能是败血症的一个来源,不切除可能导致肺组织进一步破坏。

肺移植一般适用于双肺弥漫性病灶者。

(1)支气管舒张剂:支扩患者多合并有气流受限,支舒剂可改善喘息症状;

(2)抗炎治疗:支扩气道炎症以中性粒细胞为主,抗炎药物可能针对炎症机制有效;

(3)疫苗接种:儿童时期接种麻疹、卡介苗等,预防支扩的常见病因。

(1)咯血

是支扩较常见的并发症,大咯血是最严重的并发症。一次咯血量超过100 mL或24 h咯血量超过500mL为大咯血(最新咯血诊治专家共识)。

《共识》推荐治疗:对于少量咯血的患者,推荐适当口服止血及抗菌药物治疗;若咯血进一步加重,在垂体后叶素无效或无法使用前提下,首选行支气管动脉栓塞术,辅助止血药物治疗。有介入禁忌的患者,可行支气管镜下止血或外科手术治疗。

(2)慢性呼衰

支扩患者肺组织破坏严重者,可并发慢性呼衰。《共识》推荐治疗:对于合并有慢性呼吸衰竭的患者,建议长期家庭氧疗。对于反复急性加重而住院的患者,推荐间歇性无创通气,可以减少住院次数,改善生活质量,但对血气及生存率没有改变。在使用无创通气前,建议先充分气道廓清排痰,使用过程中注意痰堵的可能。对于因痰液阻塞所致的呼吸衰竭患者,尽早行气管插管建立人工气道,以利于排痰。

(3)肺动脉高压

部分支扩患者可合并肺动脉高压,一旦出现肺动脉高压则意味预后不良。《共识》推荐治疗:对于合并肺动脉高压伴长期低氧血症的患者,建议长期氧疗。目前不主张靶向药物治疗此类肺动脉高血压。但对存在与原发肺部疾病不匹配的严重肺高血压患者建议到肺血管疾病区域医疗中心进行个体化评估。

《共识》推荐基于支扩严重程度的随访监测:

(1)轻度支扩患者,基线期应评估严重度评分、胸部HRCT、痰培养、痰分枝杆菌培养、病因学评估、合并症评估、肺功能及血氧饱和度;每年随访BMI、AE情况、痰培养、症状评分、肺功能、SpO2;随访期患者应每年评估一次BMI指数、既往一年的急性加重情况、痰培养、mMRC评分、肺功能及血氧饱和度;若患者病情出现恶化,重复进行胸部HRCT、痰细菌真菌培养、痰分枝杆菌培养、病因学和合并症评估。

(2)中重度支扩,除了BMI及肺功能每年评估1次,其他指标每半年评估1次。

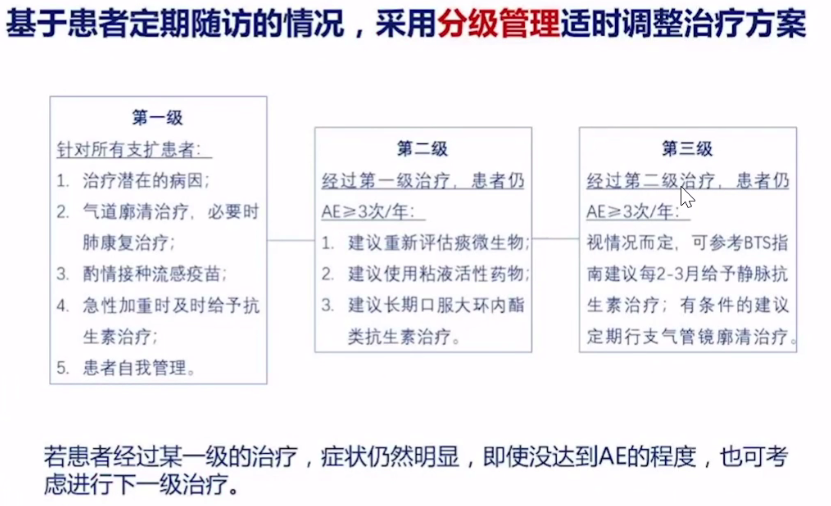

基于患者定期随访的情况,采用分级管理,并适时调整治疗方案。

对于患者的健康教育也是我们需要着力加强的重点,使患者了解支扩的特征和主要治疗手段,重点帮助患者自我识别急性加重并及时就医,不盲目、乱服抗菌药物,自我监测痰液变化,改善患者的预后。

(本文由中国医学论坛报元璐整理,未经授权禁止转载)

查看更多