查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

病史简介

患者女性,71岁,因“间断黑便20余天,加重5天,意识障碍半天”入院。20余天前患者出现黑便,每日一次,量较少,近5日黑便量增多,伴头晕,半天前开始出现意识障碍,无发热、畏寒、寒战,无头晕、头痛,无腹痛、腹泻等不适。

乙肝病史30余年,未行正规诊治。5年前诊断糖尿病,口服降糖药物治疗,血糖控制尚可。曾行胆囊切除术,因肝胆管结石行肝左叶切除术。

体格检查

T 36.3℃,P 83 bpm,R 20 bpm,Bp 128/66 mmHg,SPO2 96%。神志模糊,查体不合作,贫血貌,腹平坦,无腹壁静脉显露,腹软,肝肋下未触及,脾脏肋下2横指可触及,双下肢无凹陷性水肿。

外院结果

血常规:HB 69↓g/L,PLT 84×109↓/L;血生化:Alb 28.7 ↓ g/L,TBIL 14.8 ↑ μmol/L,DBIL 5.0 ↑ μmol/L,IBIL 9.8 ↑ μmol/L;胃镜:食管胃底静脉曲张(重度)、慢性非萎缩性胃炎、十二指肠球部溃疡(A2)、十二指肠降部异位静脉曲张;肠镜:所见结肠黏膜未见明显异常;腹部彩超:肝右叶光点增粗,未见占位病变,脾大,腹水。

入院后检查

血常规:HB 66.0 ↓ g/L,PLT 75.0×109/L↓。

血生化:ALT 10 U/L,AST 21 U/L,TP 45.4 g/L↓,Alb 22.9 g/L↓,TBIL 27.0 μmol/L↑,DBIL 10.2 μmol/L↑,IBIL 16.8 μmol/L↑,血氨 180 μmol/L↑。

凝血功能:PT 17.8 s↑,PTA 58.0%↓,INR 1.44 ↑,Fib 1.80 g/L↓,D-Dimer 2.87 μg/ml FEU↑。

病毒性肝炎指标:乙肝小三阳,丙肝(-)。

自身免疫性肝病全套:抗线粒体抗体2型 可疑。

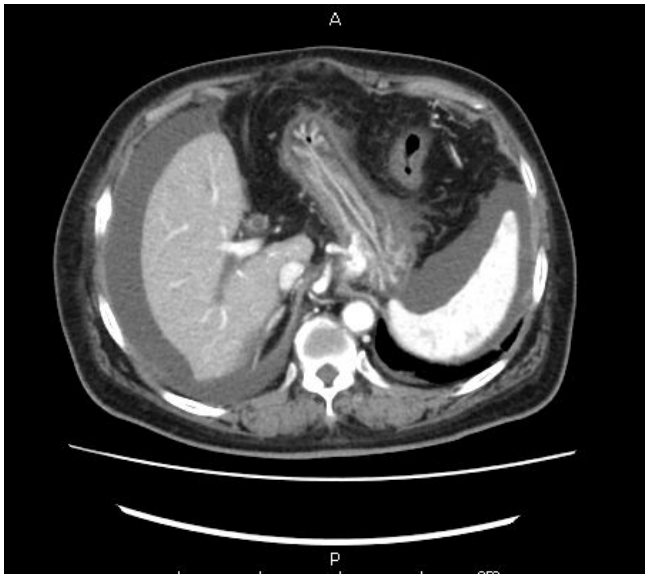

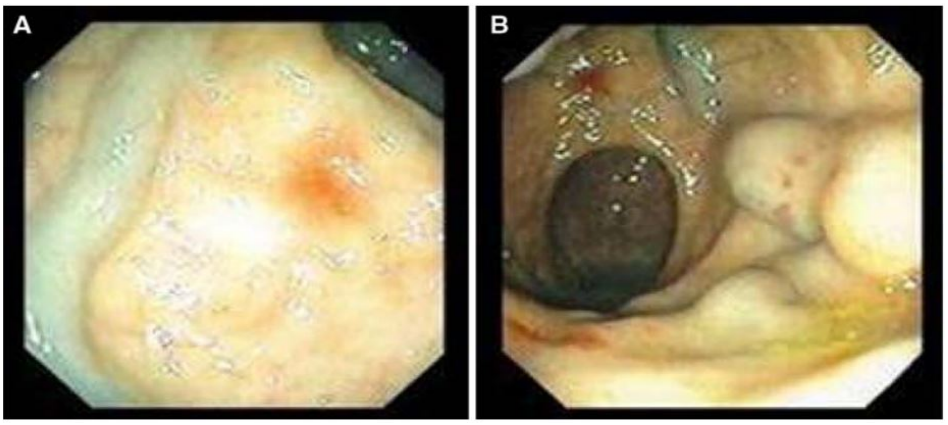

影像学检查:肝脏门静脉血管成像CT:肝硬化,肝左叶未见显示,脾大,食管下段胃底静脉曲张,腹水,胆囊未见显示,肝内外胆管扩张,胃壁水肿(见图1)。腹部彩超提示:脾大、胆总管上段扩张;胸腹腔彩超提示右侧胸腔积液、腹水。

图1

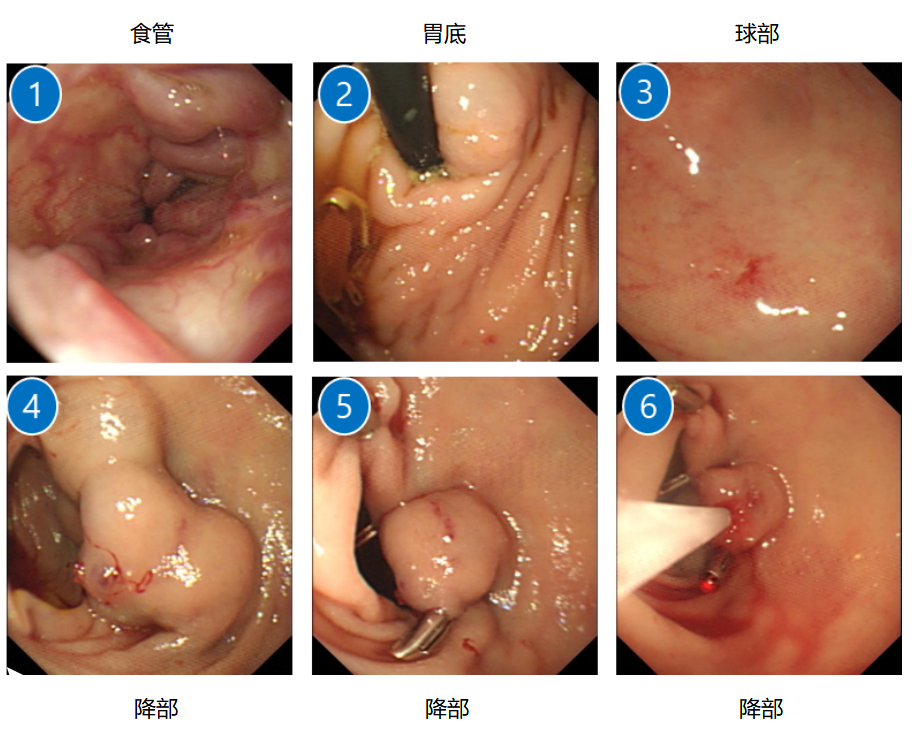

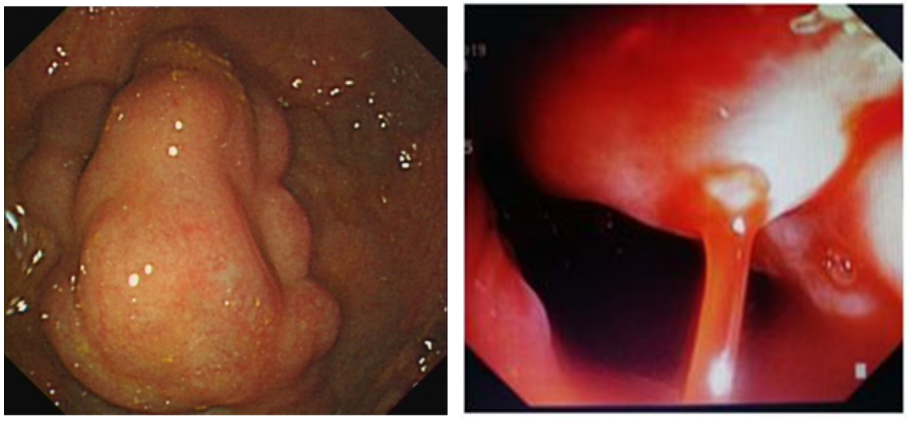

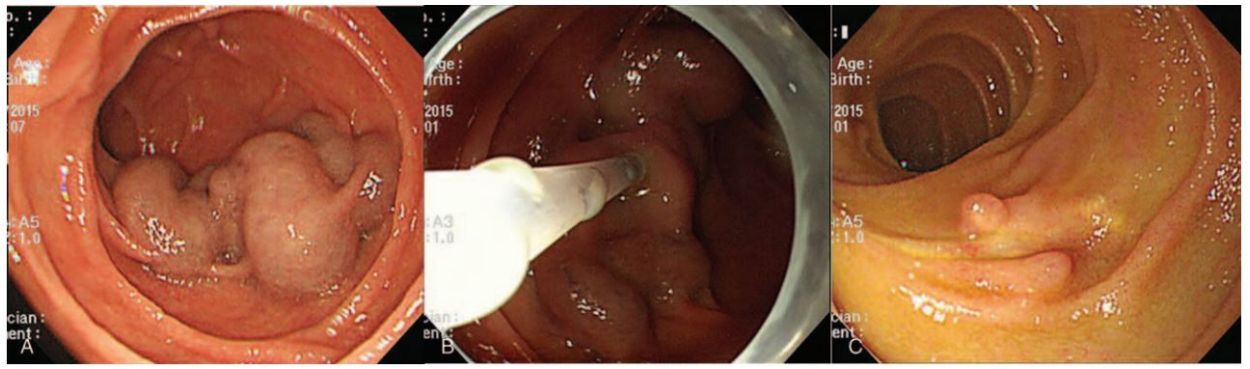

急诊胃镜

食管:中下段见三条串珠状曲张静脉,红色征阳性,未见明显出血。贲门:可见曲张静脉延伸。胃底:可见曲张静脉团,未见糜烂、溃疡、血栓等。球部:前壁见一大小约0.3cm×0.4cm溃疡,周围可见再生上皮。降部:可见一团块状曲张静脉,表面见红色血栓头,以钛夹三枚减慢曲张静脉血流,分两点注射聚桂醇+组织胶 (图2)。

图2

图2

内镜诊断

1.食管胃底静脉曲张(重度);

2.十二指肠球部溃疡(H1期);

3.十二指肠降部异位曲张静脉破裂出血行组织胶注射术。

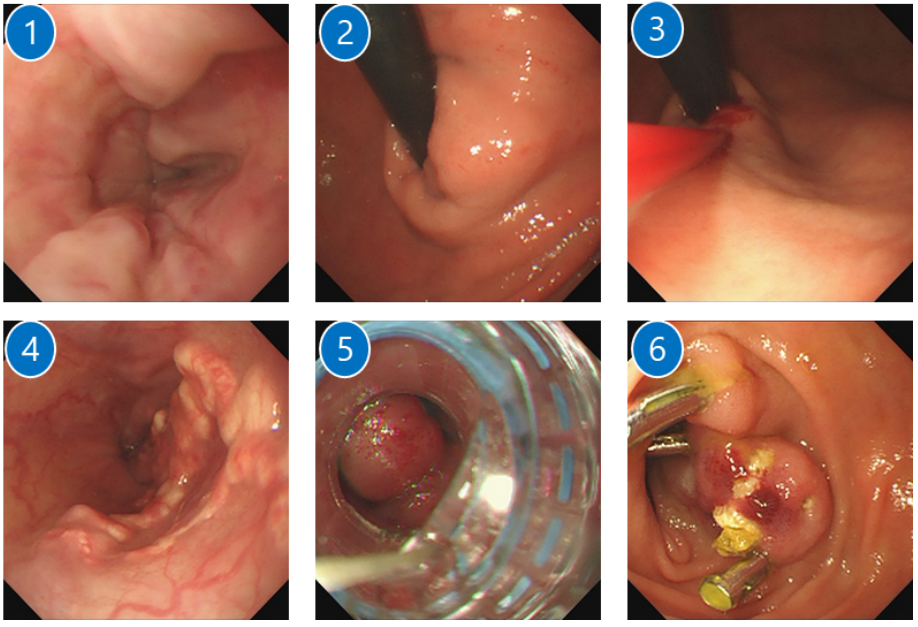

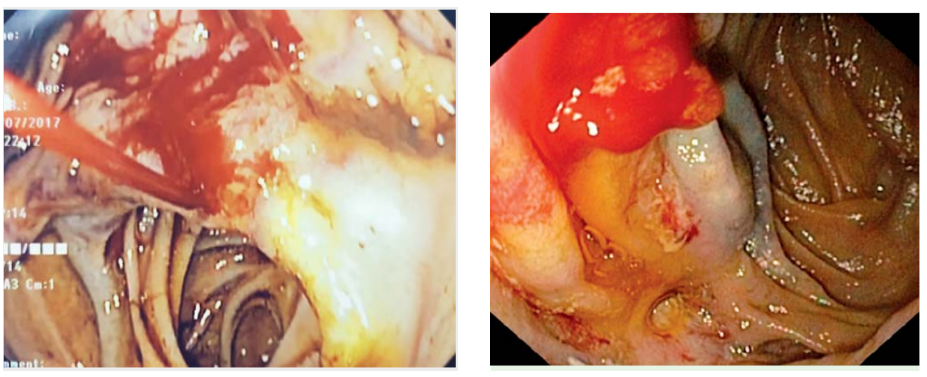

2周后麻醉胃镜

食管:中下段见三条串珠状曲张静脉,最大直径约1.0cm,红色征阳性,予以波科套扎器螺旋式套扎七环。胃底:可见团块状曲张静脉,以三明治法(聚桂醇+组织胶+生理盐水)分3点注射(共使用聚桂醇10ml,组织胶2ml)。降部:可见曲张静脉团,实变,表面钛夹残留。

内镜诊断

1. 食管静脉曲张套扎术;

2. 胃底静脉曲张组织胶注射术;

3.十二指肠异位静脉曲张治疗后改变。

图3

图3

异位静脉曲张(ECV)是指除了位于食管和胃的静脉曲张之外,位于肠系膜血管床任何位置的门-体侧支循环形成所致的静脉曲张。通常包括十二指肠静脉曲张(DV)、小肠静脉曲张(SBV)、结肠静脉曲张(CV)、直肠静脉曲张(RV)、术后吻合口静脉曲张(SV)等。

目前关于异位静脉曲张的研究有限,其诊断和治疗方案尚未形成统一的专家共识和指南。随着内镜及影像学等相关技术的进步以及内镜检查的规范化,临床医生对EcV的认识逐渐加深,发现这类患者有诊断困难、出血量大、止血困难、预后差等特点。下面将分别叙述几种少见静脉曲张的特点。

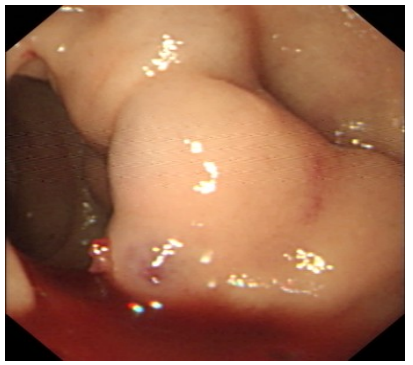

DV占消化道异位静脉曲张的1/3,占所有静脉曲张出血的1.0%~5.0%。可发生于十二指肠的任何部位,主要以球部多见,其次为降部、水平部,而升部最为少见。

其病因主要有各种原因所致的肝硬化、门静脉高压、肝外门静脉闭塞、血管畸形等。DV所致出血临床表现以黑便为多见,存在DV患者可伴有或不伴有食管胃底静脉曲张。

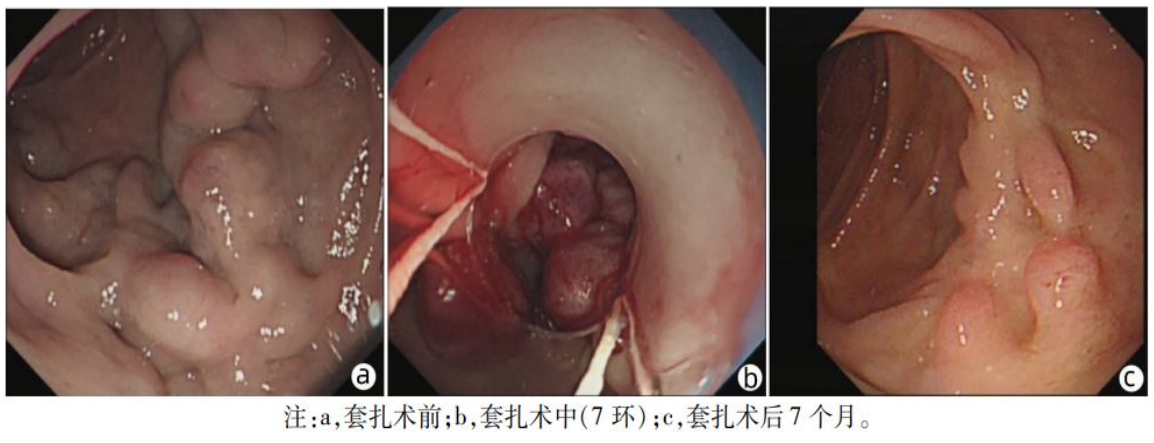

DV的诊断仍面临很大的挑战,目前常用诊断方法包括普通内镜和超声内镜。普通内镜诊断最为直观,是确诊DV的首选方法,但检查过程中易误诊、漏诊,其对DV的检出率仅为0.2%,DV易误诊为良性肿瘤,盲目活检可能导致消化道大出血,此时可考虑行超声内镜协助诊断。若在常规部位(食管、胃底)未发现曲张静脉,需高度警惕异位静脉曲张的存在,须进镜至十二指肠降部以远仔细观察肠腔黏膜有无异常,必要时行胶囊内镜、结肠镜检查以明确有无消化道其他部位静脉曲张 (图4)。

图4 十二指肠静脉曲张

SBV占消化道异位静脉曲张的1/3。病因绝大多数为肝硬化,约70%的病例有腹部手术史,手术后小肠袢与腹壁或腹膜后组织发生粘连,可促进肠系膜静脉与腹壁静脉或腹膜后静脉丛交通支的形成。门静脉高压、无呕血的便血和既往腹部手术的三联征是小肠静脉曲张的特征。目前仍缺乏简便而有效的检查方法,容易漏诊,应引起高度重视。

研究显示,约8.1%的门静脉高压患者接受胶囊内镜检查发现存在小肠静脉曲张。故对疑有小肠静脉曲张出血者,应考虑行小肠镜、胶囊内镜、CT血管成像及肠系膜血管造影甚至剖腹探查等检查,以免漏诊(图5)。

图5 小肠静脉曲张(右图为胶囊内镜下所见)

图5 小肠静脉曲张(右图为胶囊内镜下所见)

CV占消化道异位静脉曲张的1/4。CV可发生在所有结肠节段,但以发生于乙状结肠相对多见。多数病人由肝硬化所致,少数有腹部或盆腔手术史。临床表现多为腹痛、便血。临床怀疑CV者,首选检查方法为结肠镜检查。

内镜下多表现为病损肠管黏膜上可见一条或多条蓝紫色蚯蚓状走形的曲张静脉。在结肠镜检查时应避免过度充气,否则会因曲张静脉被压瘪可能导致漏诊。部分病例因结肠广泛静脉曲张,呈团块状推移肠管而致肠管狭窄 (图6)。

图6 乙状结肠静脉曲张

图6 乙状结肠静脉曲张

RV是门静脉系统的痔上静脉与体循环系统的痔中静脉及痔下静脉间的侧枝血管。其最常见原因是肝硬化所致的门静脉高压,其他原因包括术后粘连形成导致肠系膜静脉血流紊乱引起的局限性门静脉高压、胰腺炎引起的脾静脉阻塞、类癌引起的肠系膜静脉阻塞和门静脉海绵状变性等。直肠静脉曲张最主要的症状是出血(便血),但文献报道其发生率仅为0.05%~5%。然而,直肠静脉曲张破裂出血往往是致命的。

内镜(乙状结肠镜和结肠镜)和肛门镜检查均是直肠静脉曲张最主要的检查手段,但临床上更推荐通过结肠镜行全大肠检查以排除其他部位的出血。

内镜下直肠静脉曲张需与内痔鉴别,直肠静脉曲张被定义为延伸超过肛门边缘4cm以上的静脉曲张,为深蓝色,压迫后血管形态可变化,释放后血管形态可恢复,并且在检查时不会脱垂到直肠镜中。相比之下,痔疮是由动脉和静脉吻合组成的血管垫,呈紫色,不与门静脉系统相通,通常脱垂到直肠镜中,并且不延伸到齿状线近端 (图7)。

图7 直肠静脉曲张

图7 直肠静脉曲张

术后吻合口静脉曲张属于罕见的异位静脉曲张,可发生于肝管空肠吻合术后、胆囊空肠吻合术后、胆总管空肠吻合术后、胰十二指肠术后、以及空肠或回肠造瘘口术后。这些静脉曲张发生在同时存在门静脉高压的患者的吻合口黏膜皮肤交界处或吻合口附近区域。节段性肠系膜闭塞或门静脉高压患者行肠道手术后可形成小肠吻合口或粘连相关静脉曲张。

临床上对于术后吻合口静脉曲张的诊断通常很困难,需要结合CT、血管造影和内镜检查 (图8)。得益于小肠镜和胶囊内镜的普及,越来越多的术后吻合口静脉曲张的诊断和治疗不断有报道。

图8 Whipple’s术后胃-空肠吻合口、肝管空肠吻合术后胆肠吻合口静脉曲张出血

图8 Whipple’s术后胃-空肠吻合口、肝管空肠吻合术后胆肠吻合口静脉曲张出血

① 内镜治疗方法:硬化剂和组织胶注射、套扎术、钛夹夹闭以及超声胃镜下硬化剂注射和弹簧圈法;

② 发现ECV出血应根据患者出血情况、出血部位、曲张静脉直径,以及是否存在分流道等选择具体方案;

③ 十二指肠和结直肠等部位往往肠壁较薄,应注意硬化剂和组织胶注射治疗可能会使溃疡形成诱发出血、穿孔及消化道狭窄;

④ 注射过程中应注意控制组织胶注射量并警惕异位栓塞风险;

⑤ 肝硬化门静脉高压患者完善胃镜检查时应尽量深达降部及以下。

① EVL治疗后最大的问题是容易出现脱环再出血,同时应避免套扎到十二指肠乳头而引起胆道梗阻及急性胰腺炎;

② 食管-胃-十二指肠镜检查只能到达十二指肠降部,因此无法发现十二指肠降部远端的DV;

③ 由于严重静脉曲张出血的可见度和侧支血管通路较差,所以EVL对于急性出血患者并不是最佳选择,在小肠应用较少,结肠、直肠静脉曲张效果较好。

图9 十二指肠静脉曲张套扎治疗

图9 十二指肠静脉曲张套扎治疗

① 改良三明治夹心法(硬化剂-组织胶-硬化剂)处理DV出血的案例效果满意;

② 操作简单,可用于各种异位静脉曲张出血的治疗;

③ 单纯使用硬化剂注射后往往需要长时间通过透明帽压迫针眼预防出血。

图10 十二指肠静脉曲张硬化剂+组织胶注射治疗

图10 十二指肠静脉曲张硬化剂+组织胶注射治疗

① 相比套扎和静脉注射更方便易行且安全性、重复性好;

② 单纯钛夹治疗长期疗效不佳,不能很好地消除曲张静脉。

图11 十二指肠静脉曲张钛夹夹闭治疗

图11 十二指肠静脉曲张钛夹夹闭治疗

点评

ECV出血较为罕见,死亡率高,诊断消化道远端的ECV更为困难。临床医生在门静脉高压或腹部手术史患者若在食管胃底未发现出血部位时需警惕该病。急诊内镜在该病的治疗中起重要作用,依照具体条件及操作者经验因地制宜迅速止血最重要,为患者下一步治疗取得时间。

原创内容,转载须授权

查看更多