查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

党的二十大报告为中国式现代化描绘了宏伟蓝图,明确提出“推进健康中国建设”是全面建设社会主义现代化国家的重要一环。在这一背景下,医学事业的发展不仅是人民健康福祉的保障,更是推动中国式现代化进程中的关键支撑。

《中国医学论坛报》(以下简称《论坛报》)自1983年创刊以来,始终秉承专注、创新、担当的精神,以推动中国医学卫生事业发展为使命致力于为医务工作者搭建学术交流与知识传播的媒体平台。在与医学专家、学者、从业者同行的岁月里,我们共同见证了无数珍贵的瞬间,也收获了许多温暖人心的故事。

从1983年7月10日《中国医学论坛报》创刊号,至2025年4月3日第1936期,我共阅读《论坛报》42年。从青中年到退休的31年,从退休到返聘的11年,我每期必读,每页必读,精读细读,持之以恒。有时未收到邮局投送的报纸,我都会致电发行部,随即便收到免费寄来的报纸。我将重要文章保存至诊室书柜、家庭书房,以便随时取阅。每每阅读心血管、内分泌、呼吸和医管等17个学科栏目,便总能想到我以往诊断过、治疗过、转诊过的病人。我借报纸中众专家教授的智慧与技艺,结合实际情况,让病人恢复得更好更快。

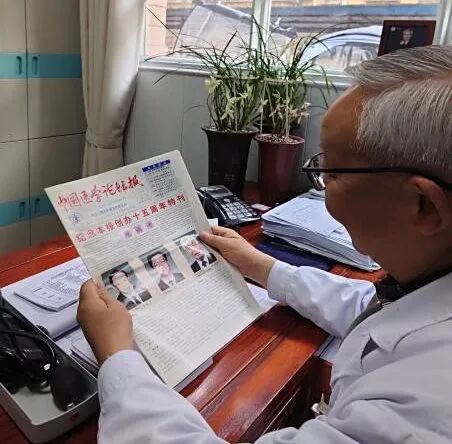

2004年9月4日午夜,一场特大洪灾突袭开县,一层楼高的洪水冲走了《论坛报》创刊号等书籍、设备和药品,但《论坛报》创刊十五周年特刊被我不顾安危地抢回,今天阅读仍弥足珍贵。该期报纸中,第2版为刘力生教授撰文的《心血管病的发展趋势》,文中提道:“社区防治的概念国际上是20世纪60年代末引入心血管病防治中的,高血压防治是先驱。迅速提高知晓率、治疗率和控制率,是国家级高血压联盟的主要任务。”这句话深深触动了我的心。

张德光副主任医师阅读《论坛报》特刊

20多年来,我坚持带领团队走进社区,脚踏实地地为居民开展基本公共卫生和首诊必测血压服务,存储管理数据。2011年,我在《中华心血管病杂志》发表《H型高血压筛查的临床研究》;2013年,我在《中华医学会第十五次全国心血管病学大会论文汇编》发表《有意识主动发现H型高血压》;2013年和2014年,我在《中国循环杂志》分别发表《高血压慢病健康管理服务规范的探讨》和《高血压精细化健康管理服务规范研究》,并参加中国心脏大会;2024 年,我在《中华医学会第二十六次心血管大会论文汇编》发表《托莱西单抗联合他汀治疗557例血脂异常临床研究》。

《“健康中国2020”战略研究报告》于第三届中国卫生论坛正式发布,《论坛报》文章也指出:“城乡居民疾病负担日益沉重。”我于2013年结合30多年基层工作和医院管理经验,撰写的《论“首诊在社区”在卫生立法中的地位与作用》一文,于当年原国家卫生和计划生育委员会法制司联合华东政法大学主办的“卫生法制理论研究优秀论文征文”活动中荣获三等奖。2010年,我携论文前往北京,参加世界心脏医学大会,并特意保留由《论坛报》制作的大会每日新闻。

《中国医学论坛报》每日新闻

我对心电图情有独钟。在医院创建并不断发展的过程中,我先后使用过国产心电图机、西门子和通用电气公司十二导联心电图仪以及心电向量和心室晚电位仪等设备,并依托这些设备开展多项临床研究并发表论文。

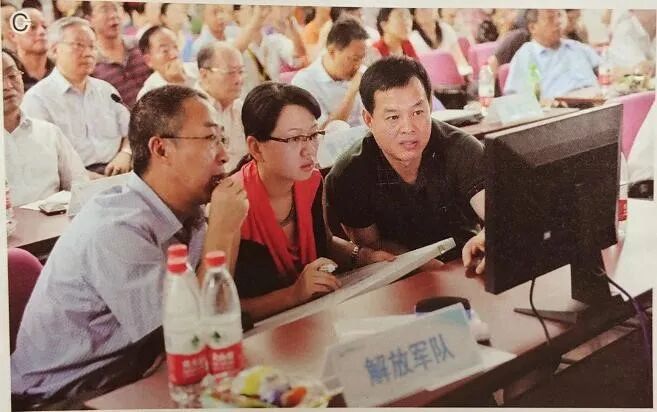

在繁忙的临床工作中,我仍挤出时间参加《论坛报》举办的学术活动。2012年8月,我特意跨越千里,先从开县到重庆,后搭次日早班机飞往北京,中午落地后马不停蹄地抵达阜外医院,并于下午准时参加了《论坛报》举办的读图争锋赛。看图、读图、释图,4支队伍高手过招,6位专家点评字字珠玑,现场近200名医生在感受紧张比赛的同时,参与答题并获得专业指导。赛场高潮迭起,笑声、掌声不绝于耳。别具一格的学术比赛,使我见到很多疑难心电图,受益匪浅, 至今历历在目。会后,我于《论坛报》刊登了一篇体会文章。

张德光副主任医师(第二排左二)参加学术活动

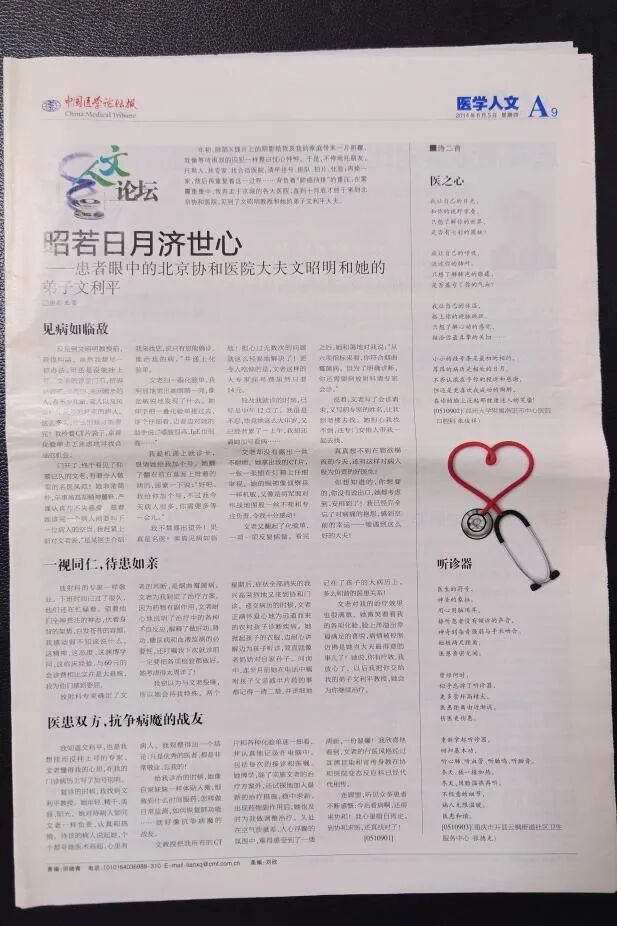

我很喜欢《论坛报》的医学人文栏目。在学术中练就人文修养,在修 养中提升学术水平,相得益彰。特别是连载北京协和医院妇产科主任郎景和教授讲述故事的栏目:一个医生的读书杂记。以往只知郎院士是医学大家,如今更见识到他作为琴棋书画巨匠的风采。在医疗设备日益精尖、更新换代频繁、人工智能(AI)扑面而来的时代,我们不能忘掉手中的听诊器,更不能忘却心中的基本功,要赓续师带徒的传统,一代一代传承下去。具备丰富临床经验的大夫,凭借听诊器即可初诊:期前收缩、房颤、先心病房缺、室缺等,乃至根据杂音性质、强度、部位可判断病变缺损几毫米。因此,我油然而生《听诊器》一诗,并发表于《论坛报》医学人文栏目。

2019年和2021年,我分别于《论坛报》发表“卫生健康事业发展70年巡 礼”之《〈实用心脏医学〉是我前行的力量》及“开县县委侨联推送的红色百年,医者榜样”之《张德光:坚守基层医院,发挥光和热》。

张德光副主任医师发表诗作

多年来,我始终跟随《中国医学论坛报》的脚步,既提升人文素养,也启发科研探索。我始终坚持每天收集与总结临床资料,累计有20 篇论文被中华医学会全国心血管病大会收录,35篇论文被中国心脏大会收录。凭借这些积累,我逐步成长为四川省卫生先进工作者、四川省新长征突击手、重庆市第二届人大代表、重庆市优秀专业技术人才(荣立二等功)、开县专业技术拔尖人才、开县名医、万州区优秀知识分子和中华医学会心血管病学会分会会员。

《中国医学论坛报》伴我42年,与我结下了不解之缘,虽然报纸已泛黄,但内容熠熠生辉。从29岁到71岁,再到今后更长的岁月里,这报纸依然会随我服务于临床一线。

中国式现代化,国民健康为大。我将更加深入地读好《中国医学论坛报》,充分利用《论坛报》介绍的国际国内最新成果,创新临床实践,并且更加勇于担当《健康中国行动(2019—2030)》所赋予基层医生的职责。

作者:重庆市开州区康桥医院 张德光

查看更多