查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:郑州大学附属洛阳中心医院心内科 谷云飞

患者女性,55岁,以“间断心悸1月余”为主诉入院。患者1月前出现进食后心悸不适,持续5-10秒钟自行缓解,未治疗,症状反复发作,均于吞咽食物时出现,后就诊当地医院,行动态心电图提示:房性心动过速,频发房性早搏伴短阵房速、房颤,遂为进一步诊治入院。既往体健,无高血压、消化系统疾病及家族史。

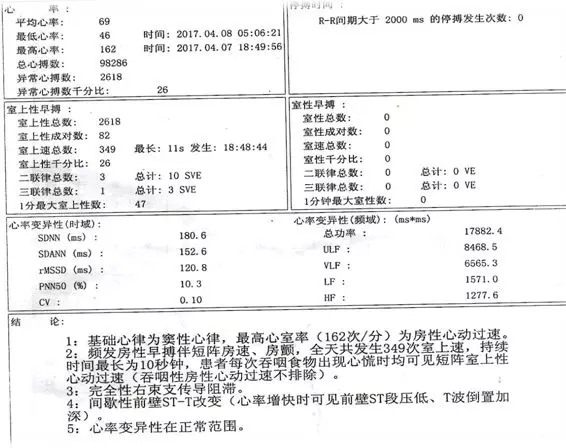

其院外动态心电图提示:基础心律为窦性心律,最高心率时为房性心动过速;频发房性早搏伴短阵房速、房颤,全天共发生349次室上速,持续时间最长为10秒钟,患者每次吞咽食物出现心慌时均可见短阵室上性心动过速;完全性右束支传导阻滞(见图1,图2)。完善心脏彩超及上消化道造影未见明显异常。

图1 患者院外动态心电图

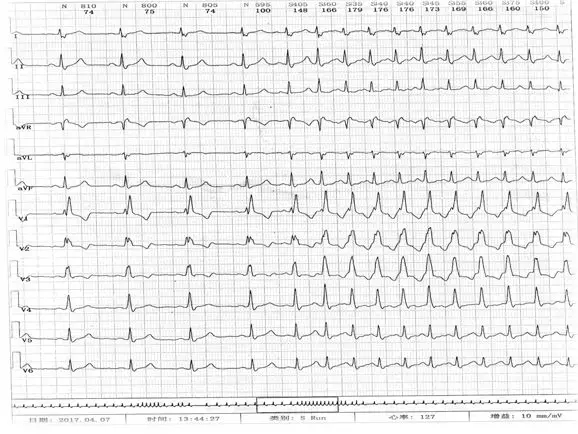

图2 患者发作心动过速时心电图

图2 患者发作心动过速时心电图

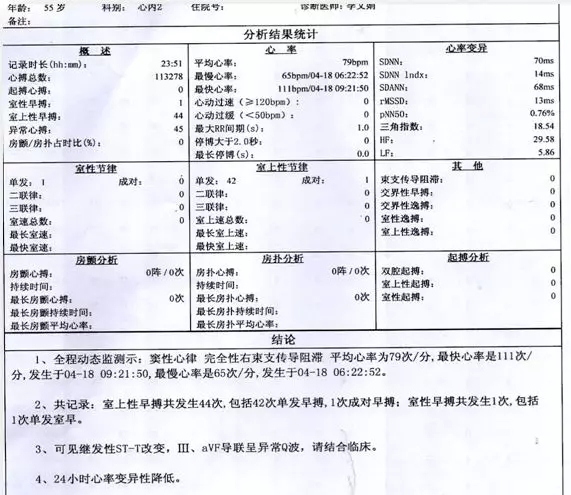

诊断为:心律失常阵发性房性心动过速阵发性房颤。入院后患者症状仍反复发作,严重影响日常进食,拟行射频消融术治疗。术前行食道超声检查时,当食道探头刺激食管时,患者心电监护同样看见短阵房速发作。消融术中常规给予双肺静脉隔离,给予刺激及诱发未见心律失常,结束手术。术后复查动态心电图,在进食时未再出现心动过速发作(见图3)。随访至今已27个月,未再发作类似症状。

图3 术后复查动态心电图

【病例讨论】吞咽性房性快速心律失常由Sakai在1926年首次报道。目前报道不足百例,其中房速多见,房颤较少,小样本研究提示总发生率约为0.6%。目前,对SIAT的研究多局限于病例报道,缺乏大样本研究,其发生机制及相关部位存在争议。根据现有病例报道,其起源可在上腔静脉、肺静脉以及心房等部位,发病机制可能与机械刺激、迷走或交感神经激动相关。由于吞咽性房速发生相对较多,三维标测可以确定其起源部位。目前的病例报告中房速起源部位多样。某些病例起源于右肺静脉,某些病例起源于左右心房之间的心外膜,而有些病例则起源于上腔静脉,还有一些起源于左房内部。由于起源部位不同,推测食管局部机械刺激诱发可能性较小,可能源于神经反射介导。

早在1989年时ShirayamaT等报告的病例中,1例患者咳嗽或吞咽诱发的房速(右房起源),阿托品抑制有效,考虑与迷走神经相关,1例吞咽诱发房速,阿托品加重,普萘洛尔抑制有效,考虑与交感神经相关,1例单独应用阿托品或普萘洛尔对吞咽诱发房速无效,同时应用完全阻断交感迷走神经后可抑制心律失常发生,因此作者推断不同患者可能存在不同的神经诱发机制。Tandeter H等的病例中,49岁患者吞咽固体食物心悸,记录到房速,2周阿替洛尔治疗改善,次年(春季)再发不适,发现可能与吸入舒喘灵相关,停用舒喘灵后随访未再出现心律失常,因此其推测该患者发病机制与交感神经激活有关。Higuchi等报道的吞咽诱发的阵发性快速性房性心动过速,心率变异性分析显示快速性房性心动过速时高频成分(提示副交感神经活性)升高,低频成分(提示交感神经活性) / 高频成分下降,而在射频消融后再次吞咽时其高频成分明显降低,提示吞咽可能通过迷走神经增强诱发心律失常。因此可以推测SIAT的发生可能具有个体差异,交感与迷走神经的失衡表现在不同患者中可能存在不同。

查看更多