查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

缬沙坦

缬沙坦,血管紧张素Ⅱ受体AT1拮抗药,常用制剂为片剂、胶囊剂等。

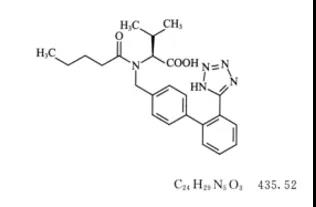

化学结构式

本品为N-戊酰基-N-[[2'-(1H-四氮唑-5-基)联苯-4-基]甲基]-L-缬氨酸。按干燥品计算,C24H29N5O3

不得少于98.5%。

本品为白色结晶或白色、类白色粉末;有吸湿性。本品在乙醇中极易溶解,在甲醇中易溶,在乙酸乙酯中略溶,在水中几乎不溶。

【比旋度】 取本品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含10 mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为-64.0°至-69.0°。

作用机制:

(1)肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的激活剂是血管紧张素Ⅱ,是由血管紧张素Ⅰ在血管紧张素转化酶(ACE)作用下形成的。血管紧张素Ⅱ与各种组织细胞膜上的特异受体结合。它有多种生理效应,包括直接或间接参与血压调节。血管紧张素Ⅱ是一种强力缩血管物质,具有直接的升压效应,同时还可促进钠的重吸收,刺激醛固酮分泌。

(2)缬沙坦是一种口服有效的特异性血管紧张素(AT)Ⅱ受体拮抗剂,它选择性作用于AT1受体亚型,产生所有已知的效应。AT2受体亚型与心血管效应无关。缬沙坦对AT1受体没有任何部分激动剂的活性。缬沙坦与AT1受体的亲和力比AT2受体强20000倍。

(3)ACE将血管紧张素Ⅰ转化成血管紧张素Ⅱ,并降解缓激肽。血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂-缬沙坦对ACE没有抑制作用,不引起缓激肽或P物质的潴留,所以不会引起咳嗽。比较缬沙坦与ACE抑制剂的临床试验证实缬沙坦组干咳的发生率(2.6%)显著低于ACE抑制剂组(7.9%)(p<0.05)。在一项对曾接受ACE抑制剂治疗后发生干咳症状的患者进行的临床试验发现,缬沙坦组、利尿剂组、ACEI组分别有19.5%、19.0%、68.5%患者出现咳嗽(p<0.05)。缬沙坦对其他已知的在心血管调节中起重要作用的激素受体或离子通道无影响。

药效:

(1)缬沙坦降低升高的血压,同时不影响心率。

(2)对大多数患者,单剂口服2小时内产生降压效果,4~6小时达作用高峰,降压效果维持至服药后24小时以上。治疗2~4周后达最大降压疗效,并在长期治疗期间保持疗效。与噻嗪类利尿剂合用可进一步显著增强降压效果。

(3)突然中止缬沙坦治疗,不引起高血压“反跳”或其他副作用。

(4)缬沙坦不影响高血压患者的总胆固醇、甘油三酯、血糖和尿酸水平。

用于轻、中度原发性高血压。

1. 哺乳期妇女不宜使用。

2. 低钠及血容量不足患者注意避免出现低血压。

遮光,密封保存。

来源:药圈网 节选自《中国药典》2020年版

查看更多